등록 : 2017.11.16 18:02

수정 : 2017.11.18 13:29

안재승

논설위원

최저임금이란 노동자가 인간다운 생활을 하는 데 꼭 필요한 최소한의 임금 수준을 말한다.

정부가 내년 최저임금 인상에 따른 영세 중소기업과 소상공인의 부담을 덜어주기 위해 ‘일자리 안정 자금’ 3조원을 지원하기로 한 것을 두고 자유한국당과 보수언론이 ‘세금 퍼주기’라고 비난한다. 내년 최저임금은 올해보다 16.4% 오른다. 역대 4번째 인상률이라고 하지만, 월급 기준으로 주휴수당까지 포함해 157만원이다. 한국노총이 계산한 올해 1인 가구 노동자의 한달 표준생계비가 216만원이다. 표준생계비란 노동자가 정상적인 생활을 하는 데 들어가는 비용이다.

|

|

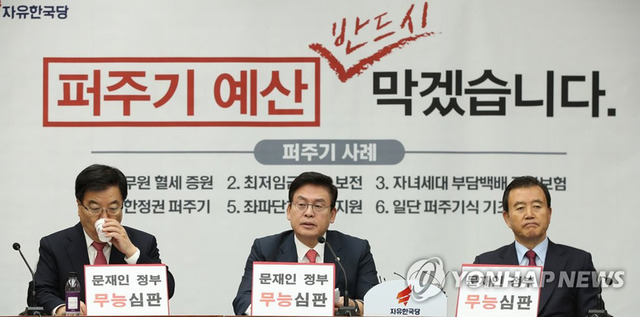

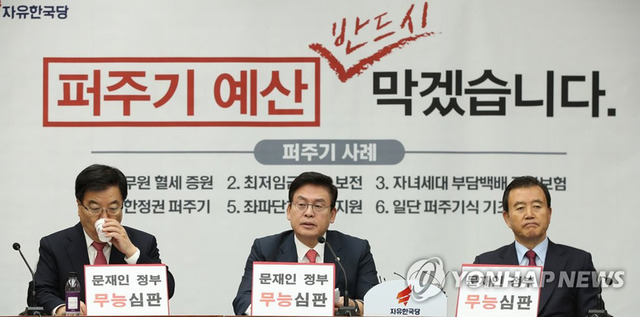

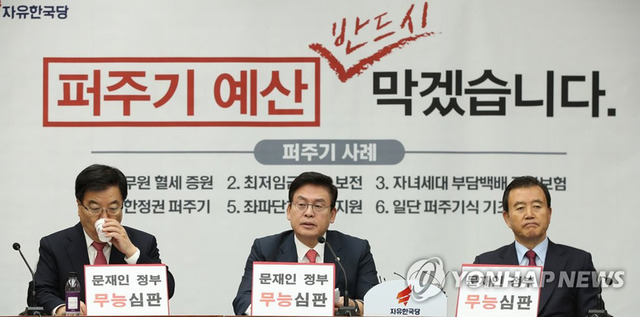

정우택 자유한국당 원내대표(가운데)가 14일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 김광림 정책위의장, 정 원내대표, 홍문표 사무총장.

|

정부 대책을 보면서 ‘3조원 지원’보다 더 눈길이 간 것은 ‘300만명 지원’이라는 대목이었다. 정부의 지원이 없으면 최저임금조차 받지 못하는 임금노동자가 무려 300만명이나 된다는 얘기다. 전체 임금노동자 1978만명 중 15%가 넘는다. 통계청이 지난달 발표한 ‘2017년 상반기 지역별 고용 조사’는 저임금의 실상을 고스란히 드러낸다. 월급이 100만원 미만인 노동자가 전체의 10.4%, 100만원 이상~200만원 미만인 노동자가 32.6%다. 절반에 가까운 43%가 한달에 200만원을 못 번다.

우리나라의 연간 평균 노동시간은 세계 최장 수준이다. 2016년 기준 2069시간으로 멕시코의 2255시간 다음으로 길다. 경제협력개발기구(OECD) 35개 회원국 평균인 1764시간보다 305시간 길다.

왜 이토록 열심히 일하는데 저임금 노동자들이 많을까? 무엇보다 분배의 불평등 탓이 크다. 성장의 과실이 경제주체들에게 골고루 나눠지지 않는다. 기업이 너무 많이 가져간다. 외환위기 이후 더 심해졌다. 한국은행 통계를 보면, 국민총소득(GNI) 중 기업이 가져간 몫은 2000~2016년 255% 증가한 반면, 가계 소득은 138% 늘어나는 데 그쳤다. 기업과 가계의 소득 양극화가 ‘부자 기업, 가난한 가계’를 낳았다.

또 가계 가운데선 고소득층이 너무 많이 가져간다. 한국노동연구원 홍민기 연구위원이 국세 통계를 근거로 계산한 결과를 보면, 소득 최상위 10% 계층의 소득이 전체 소득에서 차지하는 비중이 1999년 32.9%에서 2015년 48.5%로 커졌다. 소득 집중도가 경제협력개발기구 회원국 중 미국의 50.5% 다음으로 높다. 반면 소득 하위 50% 계층의 소득 비중은 4.5%에 불과하다.

우리 사회에는 ‘낮은 임금’을 당연시하는 잘못된 인식이 뿌리 깊이 박혀 있다. 기업의 이익을 위해 임금을 적게 주거나 필요하면 언제라도 깎을 수 있다는 그릇된 생각이 기업인뿐 아니라 정치권과 언론 등 사회 전반에 널리 퍼져 있다. 저임금 노동자들이 정당한 대우를 받는 것을 가로막는 걸림돌 중 하나다.

최저임금 인상은 ‘노동 빈곤’ 문제 해결의 첫 단추를 끼우는 일이다. 연착륙이 중요하다. 그래서 초기에는 임금 지급 능력이 떨어지는 영세 중소기업과 소상공인에 대한 정부의 지원이 불가피하다. 세금은 이런 데 쓰라고 있는 것이다. 다만 정부 재정으로 무한정 지원하는 것은 어렵다. 지속 가능한 해법을 서둘러 만들어내야 한다. 법과 제도로 뒷받침해야 할 일들이 많을 수밖에 없기 때문에 국회의 역할이 중요하다. 그런데도 자유한국당은 ‘세금 퍼주기’ 운운하며 예산 심의 과정에서 최저임금 인상을 백지화하고 지원금 3조원을 삭감하겠다고 공언한다. 답답한 노릇이 아닐 수 없다.

참고로 자유한국당 의원들의 재산은 평균 31억9천만원이다. 그리고 세비로만 한달에 평균 1150만원을 받아 간다.

jsahn@hani.co.kr

▶ 관련 기사 : [한겨레 사설] 영세기업 최저임금 지원, ‘지속가능한 대책’ 나와야

▶ 관련 기사 : ‘최저임금 지원’ 아파트 경비·청소노동자 17만명 추가 혜택

광고

기사공유하기