등록 : 2013.06.26 19:49

수정 : 2013.07.24 10:08

|

|

일러스트레이션 박지훈

|

[매거진 esc] 박지훈의 서바이벌 대작전

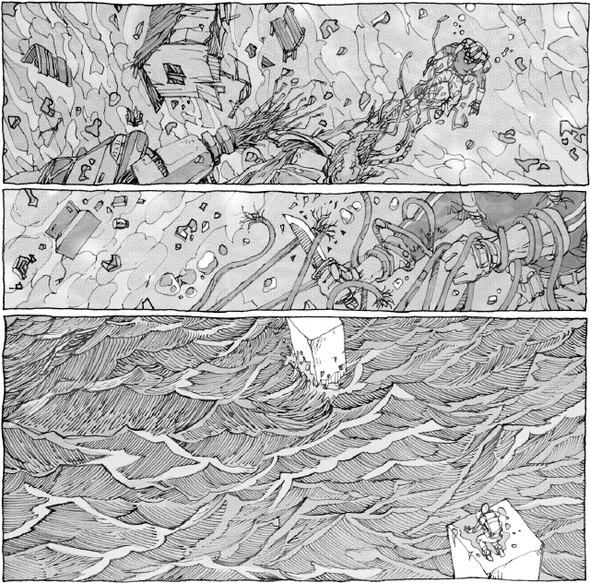

어느날 갑자기 세상이 멸망해 생명의 근원 나무가 죽고 물이 죽어 온통 잿빛으로 변한다면. 코맥 매카시의 극단적 생존기 <더 로드>는 241쪽 짧은 소설이지만 피신처를 짓거나 비옷으로 쓰는 방수천을 뜻하는 ‘타프’(tarp)라는 단어가 무려 61번 나온다. ‘물’은 130번, ‘불’은 160번. 아버지와 아들은 방수천을 뒤집어쓰고 물과 불을 찾아 헤매며 남쪽으로 걷는다. 그러나 남쪽에는 정작 아무것도 없다. 참혹하다. 개똥밭에 굴러도 저승보다 이승이 낫다는 옛말을 의심하게 될 정도로 참혹하다. 생존이란 게 본디 실오라기 같은 희망을 붙든 채 끝내 놓지 않으려는 의지이긴 하지만.

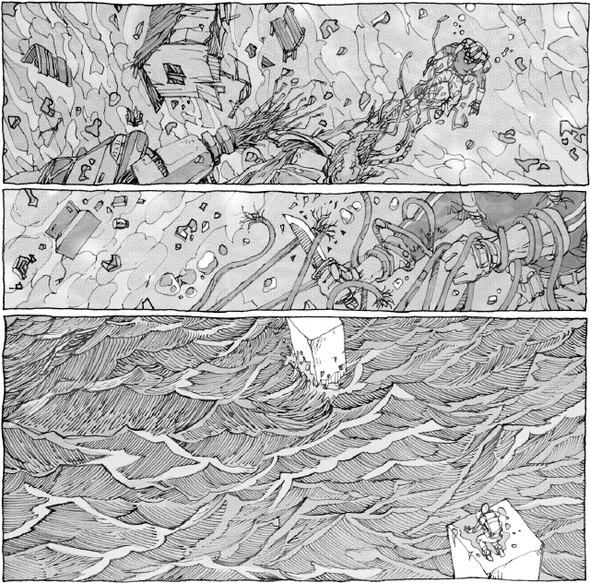

음식을 먹지 않고도 3주를 버틸 수 있지만 물 없이는 고작 3일을 넘기지 못하는 인간을 기준으로, 생명체가 생존하려면 신진대사 유지가 가능한 에너지원과 유기물 합성 환경, 그리고 무엇보다도 액체 상태의 물이 있어야 한다. 지구는 물의 별, 지표의 7할이 물로 덮여 있다. 지구는 물이 우주로 날아가 버리지 않도록 중력으로 붙들고, 물은 수증기의 온실효과를 통해 지구의 온도를 일정하게 유지한다. 천문학자들은 지구처럼 적당한 온도와 공기와 물이 존재하는 별을 발견하려고 애쓴다. 가끔 “물이 있는 별 발견!” 기사 뜨면 무척 반갑다. 저 별에도 생명이 있을까? 인간은 저 별까지 갈 수 있을까? 그리고 심해의 신비, 우리는 저 깊은 물속에 무엇이 있는지 모른다. 물은 우주만큼이나 신비롭다. 생명 자체가 물로부터 생겼다고도 하나 그 또한 알 수 없는 일. 동짓날 팥죽 부글부글 끓어 넘치는 와중에 찹쌀 새알심 둥둥 떠오르는 걸 바라보면서, 강산성 액체 펄펄 끓는 고온고압 원시 바다로부터 생명이라는 현상이 태동해 불쑥 솟아오르는 장엄한 광경을 그저 상상해볼 뿐.

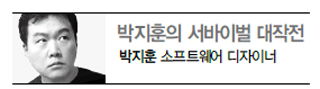

우리가 굳고 단단하다고 믿어 의심치 않는 땅은 물을 담는 그릇일 뿐, 인간은 그 그릇 테두리 위에 아슬아슬하게 집을 짓고 산다. 인류 문명은 즉 물과의 싸움이었다. 인간은 홍수 나면 하늘을 탓하고 신을 욕하지만 무심한 듯 시크한 자연은 마땅히 제 할 일 하고 있을 따름. 홍수는 영양분을 고루 퍼뜨림으로써 일대의 토양을 기름지게 한다. 고대문명 발상지가 모두 홍수 잦은 하천 하구의 삼각주 지역이었다는 건 결코 우연이 아니다. 이주와 개척, 환경에 적응하기 위한 투쟁. 그 비옥하지만 위험한 땅에 모여 모둠살이를 시작한 인간은 자연의 혜택을 누리는 동시에 자연의 위협에 맞서 버티며 살았다. 주는 것도 자연이요 거두는 것도 자연이니 자연의 변화에 대체로 순응했다. 인간이 지금처럼 오만해지기 전의 일이다. 고대 중국 황하의 치수를 맡았던 ‘곤’은 물을 막고 가둘 줄만 알아서 9년이나 애썼지만 물 다스리기에 실패해 결국 처형당했다. 곤의 뒤를 이은 ‘우’는 물을 순리에 따라 잘 흐르게 할 줄 알아서 치수에 성공해 영웅이 되었다. 자연이란 인간이 막으려 든다고 해서 막아질 것이 애초에 아니다. 물을 상대로 인간이 할 수 있는 일이라곤 비 오면 숨고 큰물 들면 높은 곳으로 피하는 일뿐인지도 모르겠다.

현명하고 어진 백성은 곤과 우를 가릴 줄 안다. 그러한 지도자 식별 능력이야말로 한 나라의 백년지대계요, 궁극적 서바이벌 기술.

박지훈 소프트웨어 디자이너

zeensaid@naver.com

광고

기사공유하기