등록 : 2014.05.21 19:11

수정 : 2014.05.22 16:48

|

|

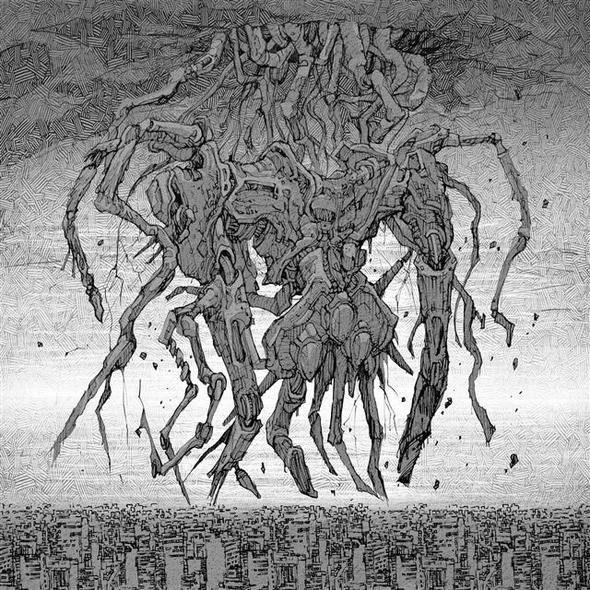

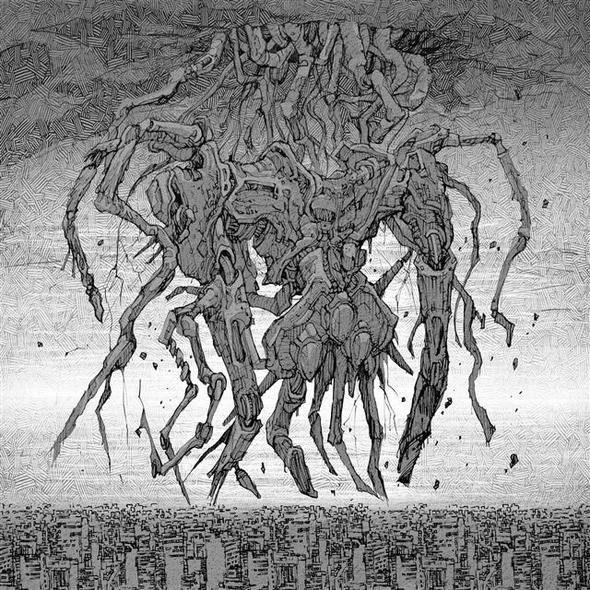

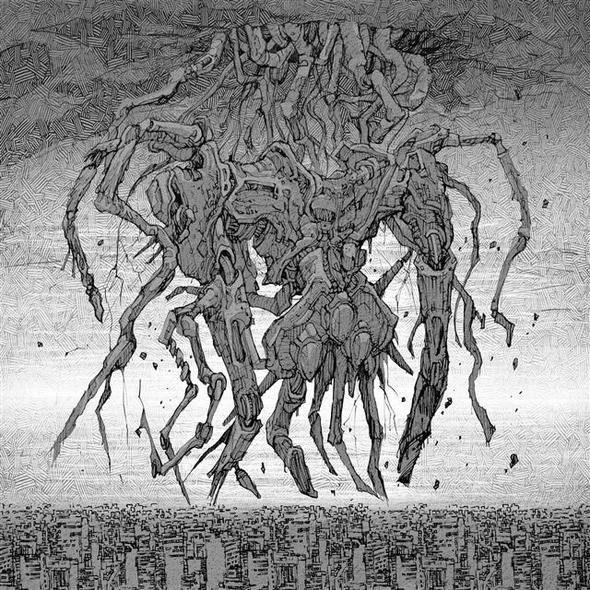

일러스트레이션 박지훈

|

[매거진 esc] 박지훈의 서바이벌 대작전

온 사회가 공황에 빠져들었다. 부끄럽고 두려워 어찌할 바를 모르겠다. 감히 생존을 운운하던 자로서 더욱 수치스럽다. 아무리 궁리해 봐도 답이 보이지 않는다. 얄팍한 출구전략에 혐오만 점점 깊어질 뿐. 그렇지만 꼭 해야 할 일. 하지 않으면 또 잊는다. 참혹한 현대사에도 불구하고 가짜 평화 거짓 안전에 찌들어 이리도 태평한 사람들을 보라. 그럼 어떤 재앙까지 상상해야 하나? 시절이 하 수상하니 예사롭지 않은 질문이다. 글쎄, 꿈도 희망도 없이 컴컴한 우주적 공포까지도 상상해야 할 시절 아닌가 싶네. 상상의 적, 근대 소설의 사실주의 기법이 이룬 성취는 놀랍다. 개인과 사회의 심리와 상태를 이야기 속에 녹여 내는 형식적 솜씨가 특히 굉장하다. 마침 그 무렵에 비약적으로 발전한 과학 기술과 더불어 신화적 상상계 벽을 허물고 세계의 비밀을 차례차례 까발렸다.

하지만 온갖 사건 사고 겪을 때마다 오만과 편견은 와르르 무너진다. 이젠 정말, 아무것도 모르겠다. 어떤 붓을 들어 이 처참한 지옥도를 그린단 말인가. 그러고 보니 묵시록마저도 헛된 희망에 푹 절었구나. 종말 소설들은 우주적 대재앙에 인류 전체가 파괴되는 과정을 그리는 비극인 척하지만 실은 공평하고 순간적인 몰계급 몰살을 바라는 욕망. 그러나 무정한 세계는 그 최후의 단말마마저도 배신해 불공평하고 느릿느릿하게 끝장날 것이다. 한날한시에 함께 죽지 못한 죄로 살아남은 자는 떠난 자의 살도 아닌 뼈라도 보고 싶다며 울부짖을 것이다. 그저 유토피아 내세가 거기 진짜로 있어 주길 빌고 또 빌 뿐.

그러니 상상의 차원을 달리할 때가 아닌가. 무엇을 상상하든 그 이하를 보게 되니. 우리의 상상력은 어른스러움의 족쇄에 묶인 듯하다. 현실은 이토록 허무맹랑하고 유치한데 우린 너무나 엄숙하다. 재앙은 대개 진지한 문학이 아닌 ‘애들이나 보는 가벼운 읽을거리’로 치부되는 장르 문학 속에 있다. 다행히 그리고 당연히, 요즘은 어른을 의심하는 분위기. 기회다. 뭘 어떻게 해서든 최악의 그림을 그려둬야 한다. 9·11 테러 직후 미국 정부는 할리우드 작가들을 불러 ‘상상 가능한 모든 공격을 시나리오로 작성해 제출하라’고 요청했다. 음흉한 짓이다. 상상 속에 존재하던 위험을 실재 가능성으로 시각화할 때 폭등하는 대중의 공포 악용은 이데올로기로서의 국가를 가동하는 동력이니. 하지만 이 뻔뻔한 나라에서는 아무리 저급한 수작도 음모 정도로 그치지 않고 진짜로 막 벌어지니 귀신이 곡할 노릇. 게다가 이곳의 비극에는 맥락도 없다.

이제 그만 모두 잊고 조용히 일상으로 복귀하라고 떠들어 대던데, 그래, 복귀해 주마. 일상으로 돌아가 원전 문제를 따지자. 과거 어떤 시대든 이전 시대가 있었고 다음 시대가 있었다. 하지만 원전 시대는 연속된 여러 시대 중 하나가 아니라 맨 끝에 놓인 종말론적 세계다. 심지어 그 종말은 여타 묵시록들과는 달리 어떤 유토피아와도 연결되지 않는다. 생존주의자로서, 고리 핵발전소 재가동에 무조건 반대한다.

광고

기사공유하기