등록 : 2014.08.20 18:51

수정 : 2014.08.21 13:42

|

|

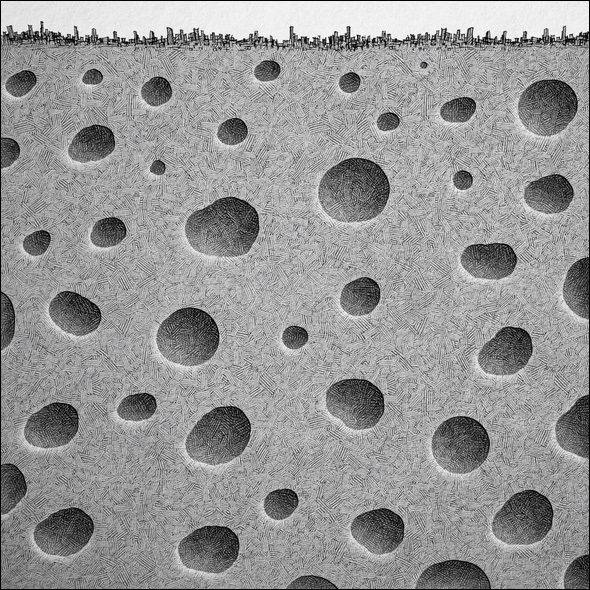

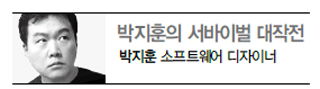

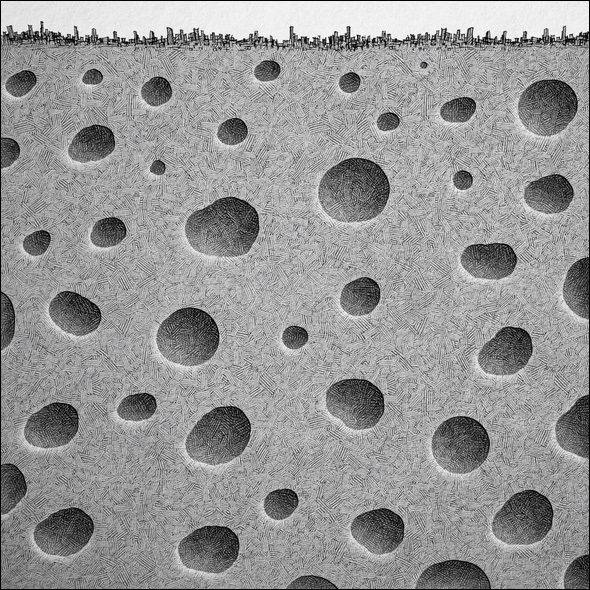

일러스트레이션 박지훈

|

[매거진 esc] 박지훈의 서바이벌 대작전

‘깨진 것 같으면 깨진 겁니다’(<한겨레> 5월8일치 25면) 글을 통해 지반붕괴 참사의 징후를 이야기하고 고작 100일 지난 오늘, ‘싱크홀 공포’가 온갖 지면을 도배하고 있다. 무시무시한 현장 사진 속출하니 사회적 공포는 극도로 고조되었지만 늘 그렇듯 명쾌한 해명은 없다. 맨날 “정확한 사고 원인을 찾고 있습니다.” 그러다 마침내 원인을 찾았다는 뉴스는 듣도 보도 못하는 원인이나 좀 찾아주시지. 싱크홀은 철저히 경계해 마땅한 큰 위험이다. 굳건하다 믿었건만 실은 이미 구멍 뻥뻥 뚫려 있었던 한국형 성장 모델의 상징으로도 읽히니 더 불안하다. 세간에 떠도는 몇몇 설을 따져보자.

“서울, 특히 잠실 일대가 지질학적 자연현상인 싱크홀에 취약하다.” 아니다. 자연스러운 싱크홀이란 석회 성분을 포함한 지반이 침식되어 원형 구멍이 뚫리는 현상이지만, 한국에는 그런 땅 거의 없다. 요즘 자주 보는 구멍들은 모두 무분별한 개발에 따른 인위적 사고다. 땅 막 파다 보니 땅속에 안정되어 있던 지하수맥이 터져 물이 여기저기로 빠져나갈 때 흙이 휩쓸려 일어나는 붕괴인데, 주변 일대의 지반 성질 고려하지 않고 제대로 된 조사도 없이 부실한 토목공사 계속하는 한 절대로 사라지지 않을 ‘인재’. 너무 자주 들어서 정말 지겨운 단어지만, 인재는 막을 수 있다. 이를 막기 위해선 엄격한 공사 관리 외에도 노후한 지반구조도 갱신하고 지하수 변동성에 대한 주기적 관제체계 갖추는 등 정부 차원에서 할 일이 아주 많다. 그런데도 관련 부처들이 따로 놀아 요즘 유행어인 ‘컨트롤타워’가 없다 보니 모두 헛일처럼 까마득하긴 하나, 어쨌든 인재는 자연현상과는 달리 막으려 들면 막는다. 단, 제대로 막아야.

“123층 초고층 빌딩이 무너질 수 있다!” 상상하기도 싫은 재앙이지만 따지자면 그 가능성은 그리 크지 않다. 그 정도로 어마어마한 규모의 다중이용시설물은 적용 규정이 엄격해 암반 위에 꽤 튼실하게 기둥을 박으니까 주변 일대가 아무리 위험하다고 하더라도 그 건물만 놓고 보면 안전하다고 할 수 있다. 그럼 모든 빌딩은 안전한가? 그렇진 않다. 용도 허점을 노린 편법 관행이 심각하다. 실제론 여러 명이 사는 주거용 건물인데도 사무용인 척한다. 주거지 공급 늘리려고 정부 스스로 만든 편법이라 따지고 싶어도 따질 곳도 없다. 그러니 실제 용도에 따르면 응당 받아야 할 사업승인보다 훨씬 간편한 건축허가만으로 짓는 건물이 부지기수. 게다가 건축자와 감리자를 구분해야 하지만 실상은 대개 둘이 한통속이라 일 대충대충 하고도 “오케이!” 무사통과. 이런 까닭에 지질검사 아예 없이 짧은 기둥, 그마저도 한참 모자란 개수로 박고 건물 올렸다가 옆으로 픽 자빠진 오피스텔도 있었다.

“건물 붕괴 위험이 느껴지면 넓고 평탄한 장소로 대피하라.” 아니 그건 지진 이야기고, 싱크홀 현상에 있어선 규모가 크든 작든 건물은 비교적 안전한 편이다. 위험한 건 오히려 도로, 공원, 주차장, 광장, 녹지 등 공공시설. 길이나 터 같은 평탄한 시설은 기초와 기둥으로 버티는 건물과 달리 대개 지면을 살짝 덮은 아스팔트와 콘크리트가 구조의 전체다. 그 아래 토양이 유실되면? 자재 자체의 내구성만으로 버티다 버티다 못 버티면, 구멍이 뻥 뚫린다. 그게 요즘 거의 매일 보는, 흔한 싱크홀이다.

박지훈 소프트웨어 디자이너

광고

기사공유하기