|

|

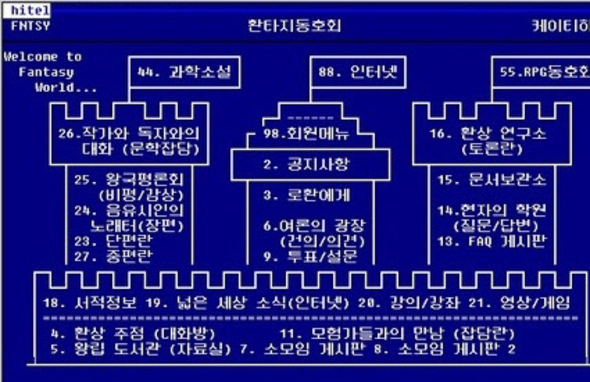

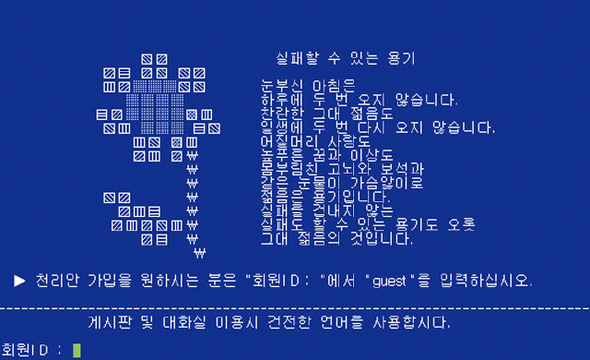

이제는 인터넷 제국의 거대한 영토 아래 흔적도 없이 사라져 버린 피시통신의 파란 화면. 그곳에는 수많은 사람들과 모임과 정보와 뉴스들이 있었다. ‘하이텔’과 ‘천리안’의 이름이 보인다. <한겨레> 자료사진

|

[토요판] 김형민의 ‘응답하라 1990’(25) 피시통신

신입사원 때다. 세상이 어떻게 달라질지는 몰라도 적어도 내 앞길만큼은 희망과 화사함으로 넘치리라 믿어 의심치 않던 무렵, 어느 날 갑자기 신입사원 전체가 호출됐다. 어리둥절 회의실에 둘러앉아 있던 우리에게 한편의 영화 시놉시스와 대본이 주어졌다. 읽어보고 영화가 괜찮을지, 흥행에 성공할 수 있을지에 대해 예측해보라는 것이 윗분들의 말씀이었다. 본부장님이 좌중의 소감을 물었을 때 흘러나온 소리들은 무척이나 삐딱하고 까탈스러웠다. 나는 “그렇게 큰 울림이 없다고 생각합니다. 피시(PC)통신 문화에 편승해 보려는 시도 정도로 보입니다”라고 얘기했고 다른 동기들의 평도 신랄했다. 어떤 동기는 “대중이 전혀 공감할 수 없는 이야기”라며 “이 영화에 투자하는 것에 적극 반대합니다”까지 나아갔다. 영화의 내용은 전혀 모르는 남녀가 피시통신 채팅으로 대화를 나누다가 서로 모르는 상태로 지나치기도 하고 어찌어찌 지내다가 서로를 발견하고 사랑을 시작하게 된다는 이야기였다. 이렇게 줄거리를 풀어놓으면 “혹시, 그거 영화 <접속> 아니에요?”라며 조심스레 묻는 분이 계실 것이다. 맞다. 그날 우리가 잔인하게 씹고 차갑게 내던진 시놉시스는 영화 <접속>의 그것이었다. 당시만 해도 신인급이었던 전도연을 한국을 대표하는 여배우로 부상시키고, 서울 관객 80만, 전국적 140만명(이 수치는 당시 한국 영화계에서 만만한 수치가 아니었다)을 끌어모은 히트작을 나와 내 동기들은 철저하게 몰라봤던 것이다. 한총련 회원게시판 개설되자시위정보 입수한 컴맹 경찰은

기세등등하게 나우누리 사무실

들이닥쳐 압수수색 영장 제시

그 컴맹들 후예가 좌익효수? 벚꽃과도 같이 만개하였다가

삽시간에 사라져간 피시통신

자유로운 개인들이 연대의 망

형성하고 강한 힘을 냈던

기억들이야말로 소중한 유산 컴퓨터를 켠다, 10초 기다린다… 변명하자면 우리만 감이 떨어졌던 건 아니었다. 1997년 개봉 당시 이 영화는 극장주들의 주목을 받지 못했다. “당시 극장들은 이 영화를 흔쾌히 걸려고 하지 않았다. 스크린쿼터를 지키기 위해 극장들이 울며 겨자 먹기로 내건 셈이었다.” <접속>을 만든 명필름 대표 심재명씨의 말이다. 극장주들도 흥행 요소가 없는 평범한 멜로물로 봤다는 말이고 스크린쿼터 때문에 할 수 없이 걸었다는 뜻이다. 그런데 대박이 났다. 이 영화가 개봉되던 1997년에 나는 결혼을 했다. 그런데 영화가 히트를 친 이후 부작용이 있었다. 나와 아내는 피시통신 동호회에서 만나 오래 알고 지내다가 결혼을 한 경우였는데 “어떻게 결혼하시게 됐어요?”라는 질문에 무심코 “피시통신 통해서요”라고 대답을 하면 거개가 황홀한 표정을 지으며 “어머나, <접속>!”이라고 부르짖는 통에 난처할 때가 한두번이 아니었던 것이다. 아내는 ‘여인2’ 아이디를 가졌던 전도연이 아니었고 나 역시 한석규와는 천양지차가 있다. 더욱이 우리는 대화하면서도 몰라서 지나치고 그러다 다시 온라인으로 만나는 만남을 상상한 적도 없었다. 아내는 지금도 무색무취했던 연애 기간을 탓하건만 ‘피시통신’이라는 한마디에 우리는 영화 속 주인공이 되곤 했던 것이다. <접속>이 흥행한 이유는 많겠지만 가장 근본적인 요소는 1990년대를 화려하게 장식한, 그러나 이제는 인터넷 제국의 거대한 영토 아래 흔적도 없이 사라져 버린 피시통신 문화였을 것이다. 영화 <접속>에 주로 소개된 피시통신은 ‘유니텔’이었는데 당시에는 처음 만나는 사람들에게 ‘천리안’인지 ‘하이텔’을 쓰는지, 또는 ‘유니텔’ 회원인지 ‘나우누리’인지를 묻는 것이 일상적이었다. 1999년에 방송되었던 어떤 프로그램을 다시 보아도 유니텔 등 피시통신을 통해 시청자들의 제보를 요청하고 있으니, 1990년대의 피시통신은 마치 벚꽃과도 같이 우리 곁으로 갑자기 왔다가 삽시간에 사라져 갔다. 피시통신이란 개인용 컴퓨터(PC)를 다른 컴퓨터와 통신 회선으로 연결하여 자료를 교환하거나 통신을 주고받을 수 있는 시스템을 말한다. 개개인의 연결보다는 정보 서비스 제공을 위한 호스트 컴퓨터 시스템에 가입된 사람들이 ‘접속’하여 소통하는 것이 일반적이었다. 그리고 이 호스트 컴퓨터 시스템을 구축하고 사람들을 끌어들인 것이 ‘하이텔’이니 ‘천리안’이니 하는 이름들이었다. 나는 친구들 사이에 유명한 컴맹이었다. 플로피 디스크를 ‘바지’에 넣고 다니지 않으면 대기 중의 ‘컴퓨터 바이러스’에 오염된다고 실제로 믿었던 사람이었다. 하지만 피시통신 입문은 조금 빠른 편이었다. 인터넷을 처음으로 사용한 날은 기억이 나지 않지만 피시통신을 처음 접하던 날은 분명하게 기억한다. 새로 장만한 컴퓨터에 모뎀이라는 것을 깔긴 했는데 사용법을 제대로 몰랐던 나는 컴퓨터를 팔았던 용산전자상가 직원으로 하여금 퇴근길에 우리 집에 들르게 만든 진상손님이었다. 컴맹 손님에 질려 버린 직원이 꼼꼼히 적어 준 매뉴얼, “1. 컴퓨터를 켠다. 2. 10초 기다린다……” 등등 유치원 원아들에게나 합당한 ‘매뉴얼’을 들고서 나는 처음으로 피시통신에 ‘접속’했었다. ‘atdt 157’ 이 암호 같은 숫자를 기억하는 분들이라면 (01410은 그 뒤에 나왔다) 그걸 누른 뒤 숱한 ‘통화중’ 신호 이후 기적같이 ‘띠~~ 라 라~~치지지직’ 하는 묘한 접속음에 환호해 본 경험도 지니고 있으실 것이다. 그리고 경북대학교 전자공학과 동아리 하늘소가 만들었다는 ‘이야기’ 프로그램의 파란 화면은 곧 마술처럼 나를 수많은 아이디가 범람하는 피시통신의 호수로 나를 인도했다. 거기에는 수많은 사람들이 있었고 모임이 있었고 정보가 있었고 뉴스들이 있었다. 신문과 방송은 나 혼자 보고 흘려보내면 그만이었지만 통신 공간 안에서는 개인들이 모여들어 치열하게 토론하며 의견들을 교환하고 있었다. 듣도 보도 못한, 하지만 재능은 풍부한 것 같은 아이디들이 주옥같은 시와 그럴싸한 소설들을 올려 두고 있었고(물론 반대의 경우는 더 많았고) 돈도 없고 갈 곳도 없고 불러낼 사람도 애매한 야밤에도 피시통신에만 접속하면 사람들이 득실거렸다. 사람들은 그 와중에 또 ‘잠수’하며 연애질을 했고 누군가 자신에게 ‘접속’하기를 기대하며 외로운 채팅방을 열기도 했다. 노인들도 자신들만의 공간을 만들어 소통의 즐거움을 누렸고 이른바 ‘초딩’들도 부지기수였다. 하이텔 ‘플라자’(아무나 의견을 올릴 수 있었던 토론장)에서 실컷 싸우다가 알고 보니 초딩이더라며 기가 막혀 하는 일도 흔했다.

|

|

이제는 인터넷 제국의 거대한 영토 아래 흔적도 없이 사라져 버린 피시통신의 파란 화면. 그곳에는 수많은 사람들과 모임과 정보와 뉴스들이 있었다. ‘하이텔’과 ‘천리안’의 이름이 보인다. <한겨레> 자료사진

|

|

기사공유하기