|

|

상대국 해안에 다가가 무선통신을 가로채 정보를 수집하던 매덕스호. 의회가 존슨 대통령에게 전쟁에 관한 모든 권한을 위임하는 계기가 됐던 1964년 8월4일 통킹만에서의 북베트남 어뢰정에 의한 매덕스호 공격은 명백하게 없었던 것으로 드러났다. 위키피디아

|

[토요판] 박태균의 베트남전쟁

(16) 통킹만 사건 50돌

50년 전 8월7일은 미국 역사상, 그리고 세계 역사에서 매우 중요한 날이었다. 1964년 8월7일 미국 의회는 존슨 대통령이 의회 동의 없이 베트남 전쟁과 관련된 어떠한 결정도 내릴 수 있도록 모든 권한을 위임했다. ‘동남아시아 결정’(또는 ‘통킹만 결정’)이 그것이다. 모든 권한을 위임받은 미국 정부는 유엔을 동원할 수 없는 상황에서 ‘더 많은 깃발’(more flag) 정책으로 한국을 포함한 미국의 동맹국한테 베트남 전쟁에 동참할 것을 요청했고, 이후 10년 동안 미국은 모든 국력을 베트남에 쏟아부었다.

베트남에서의 전쟁이 2차 세계대전과 같이 전세계를 뒤흔들 수 있는 전쟁이 아니었음에도 의회가 행정부에 대한 스스로의 견제권을 포기하고 대통령에게 전권을 위임할 수 있었던 계기는 무엇이었을까? 그만큼 중대한 위기가 있었던 것인가? ‘동남아시아 결정’에 중대한 영향을 미친 것은 그 5일 전 발생했던 통킹만 사건이었다.

미국의 신문들은 1964년 8월2일 베트남 연안에서 정찰 중이던 미국의 매덕스(Maddox) 구축함이 북베트남의 어뢰정으로부터 공격을 받았다고 보도했다. 미국 해군은 북베트남의 공격에 적극적으로 대응했고, 이로 인해 북베트남 어뢰정 3척이 파괴되고 10여명의 사상자가 나왔다. 미군은 부상자가 한 명도 없었다.

이틀 뒤인 8월4일 존슨 행정부는 매덕스와 터너조이(Turner Joy) 구축함이 또 한 차례 공격을 받았다고 발표하였다. 두 구축함은 북베트남 연안으로부터 12해리(22㎞) 이내로 들어와서 활동하고 있었다. 매우 궂은 날이었고 주위에는 북베트남 함정이 하나도 없었다. 북베트남으로부터 실제적인 공격은 없었지만 미국의 구축함들은 자신들을 공격하기 위한 수중음파탐지기와 무선 신호를 발견했다.

매덕스호 장교·선원들과 항공기조종사, 국방부 장관의

증언에 따르면 공격은 불명확

“2차 공격은 명백히 없었다”는

2005년 하뇩 보고서로 일단락 후세인의 대량살상무기처럼

발생하지도 않은 공격 빌미로

통과된 50년 전 통킹만 결의

그로 인해 수많은 미군과 한국군

그리고 베트남인들이 고통을… 의회, 존슨 대통령에게 모든 권한 위임 미국의 구축함에서는 당시의 상황에 대해 여러 차례 국방부에 전문을 보냈다. 매덕스호의 헤릭(John J. Herrick) 대령이 보낸 마지막 전문은 다음과 같았다. ‘매덕스호에 가까이 있는 북베트남 함정으로부터 어뢰가 발사된 것 같다. 그러나 소리만 있었지 보이지는 않는다. 계속되는 매덕스호의 어뢰 관련 보고서는 분명하지 않으며, 매덕스호 자체의 엔진 소리를 (어뢰 공격으로) 잘못 탐지한 것 같다.’ 마지막 전문은 대통령에게 보고되지 않았다. 두 번째 공격에 관한 전문을 받은 지 30분도 채 되지 않아 존슨 대통령은 전면적인 보복 공격을 지시했다. 당일 저녁 존슨 대통령은 대국민 선언문을 발표했다. ‘미국의 함정들은 공해상에 있었다. 미국의 함정들은 방어적 태세만 갖추고 있었다. 우리는 전쟁을 하고 싶지 않다. 그러나 북베트남의 이러한 불법행위로 인하여 우리의 남베트남 국민과 정부에 대한 총체적인 지원은 더욱 배가될 것이다.” 그의 연설로부터 1시간 40분이 지난 뒤 미국의 전폭기들이 북베트남에 접근했고, 북베트남 연해의 어뢰정 기지와 원유저장고를 폭격했다. 의회에서는 곧바로 베트남 전쟁에 대한 미국의 적극적 개입에 대한 논의가 시작되었다. 의회의 동의 없이는 미국의 대통령도 자기 마음대로 전쟁에 개입을 확대할 수 없었다. 오리건 출신의 웨인 모스(Wayne Morse) 상원의원은 이 사건에 의문을 제기하면서 매덕스호의 전문을 재조사하고자 했지만, 전문은 제공되지 않았다. 주요 신문들도 어떠한 의문도 제기하지 않은 채 정부의 발표만 주워담기 바빴다. 이런 상황에서 존슨 대통령에게 전쟁에 대한 모든 권한을 위임하는 결의안이 의회에서 8월7일 통과되었다. 모스 의원과 알래스카 지역구의 어니스트 그리닝(Ernest Gruening) 의원 둘만의 반대가 있었을 뿐이었다. 모든 일은 일사천리로 진행되었다. 마치 한국전쟁 발발 직후의 상황이 재연되는 것 같았다. 북한의 남침 후 사흘 만에 백악관에서는 긴급회의가 소집되었고, 일본에 있는 미군의 파견이 결정되었다. 유엔 안전보장이사회는 북한을 침략자로 규정하는 동시에 유엔군의 조직과 파병안을 통과시켰다. 소련의 불참 속에 미국은 전 과정을 주도하였다. 마치 북한의 남침을 기다렸다는 듯이. 한국전쟁에서의 결정들이 3일 만에 이루어졌다면, 통킹만 결의안의 처리 과정은 5일 안에 신속하게 이루어졌다. ‘불감청이언정 고소원’이었나? 통킹만 사건에 대해서는 초기부터 의혹이 제기되었다. 먼저 정황상에서 의문이 제기되었다. 미국의 베트남 개입은 이미 10년 전인 아이젠하워 행정부 시기 때부터 시작되었다. 전선이 17도선 이북의 북베트남으로 확대되지 않았을 뿐이지, 게릴라 전쟁은 계속되고 있었다. 미국이 지원하던 남베트남 정부는 힘겹게 버텼지만 1963년부터 연속적으로 일어난 몇 차례의 쿠데타에 의해 흔들리고 있었다. 인구의 대다수를 차지하는 불교도들의 정부에 대한 불만도 높아만 갔다. 1960년부터 남베트남 게릴라에 대한 북베트남으로부터의 지원이 강화되면서 남베트남 정부의 운명은 풍전등화 같았다. 제2기가 시작된 존슨 행정부는 북베트남으로부터의 지원을 차단하지 않고서는 반정부 게릴라들의 활동을 막을 수도 없고 남베트남 정부의 안정도 보장할 수 없다고 판단했다. 이미 1964년 5월부터 미국 정부는 북베트남에 대한 폭격을 포함한 적극적 군사작전을 고려했다.(미국 국무부 ‘특별국가정보평가 보고서(NIE 50-2-64)’ 참조) 따라서 북베트남에 대한 공격을 위해 미국 쪽이 의도적으로 통킹만 사건을 이용했거나 또는 고의로 일으켰을 가능성에 대한 의문이 제기되었다. 의회 결의안이 통과된 직후인 1964년 8월14일 <타임>지는 정부 안에서 통킹만 사건의 상황에 대해 어떠한 논의도 없었다며 의문을 제기했지만, 대중의 관심을 받지 못했다. 미군이 베트남으로부터 철수했던 1973년에 가서야, <거짓의 정치>라는 책에서 존슨 대통령이 통킹만 사건 직후 대국민 성명을 발표할 때 그 자신은 물론 맥나마라 국방부 장관도 북베트남의 공격에 대해 확신하지 못했다는 사실이 폭로되었다. 2003년 공개된 존슨과 맥나마라의 전화 통화 녹음에도 이 점이 분명하게 드러난다.

|

|

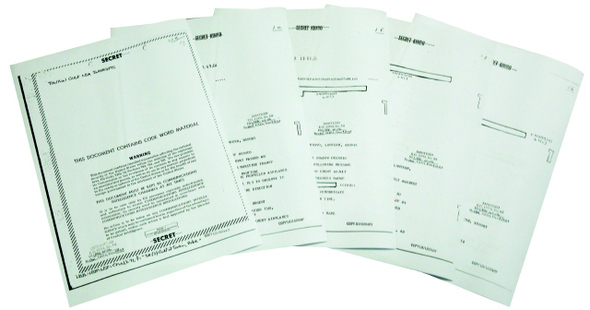

“공격에 대한 정보만 있고, 공격했다는 내용은 없다.” 비밀해제된 통킹만 공격에 관한 비밀문서들. 박태균 제공

|

|

|

박태균 서울대 국제대학원 교수.

|

기사공유하기