|

|

1968년 꾸이년항에서 부두 하역작업을 지휘하는 파월 기술자. 베트남전 기간 매년 1만명이 넘는 기술자들이 베트남에서 활동했다. 69 보도사진연감

|

[토요판] 박태균의 베트남전쟁

(23) 전쟁 특수

▶ 박태균 서울대에서 경제개발계획으로 박사 학위를 받은 역사학자. 서울대 국제대학원 교수. 역사와 대중의 소통을 위해 노력하면서 한-미 관계, 남북관계 등 한국 현대사 주요 사건들의 실체를 밝히기 위해 고군분투해왔다. <한국전쟁>이라는 책을 썼다. 20세기 또하나의 전쟁 베트남전쟁이 한국과 세계에 남긴 발자국을 격주로 풀어낸다.

“월급 350~400달러, 별도의 숙식비 180달러 포함해 총 530~580달러의 월급”

1966년 4월13일치 동아일보에 실린 기술자 광고이다. 이 정도의 월급은 당시 일반 노동자들이 받던 월급보다 15배쯤 많은 수준이었다. 1970년 가장 인기있는 직종 중 하나였던 은행원의 초급이 3만원 안팎이었다. 파월 기술자의 월급이 장관 월급보다도 더 많다는 소문도 돌았다. “월남(베트남)에서 1년만 일하면 한밑천은 거뜬히 마련한다”는 얘기가 돌았고, “숱한 위험 부담에도 매이지 않고 월남행 버스는 언제나 붐비고 있었다.”(동아일보 1968년 9월17일치) 한국인들에게 베트남은 ‘포연에 싸인 전장’이 아니라 ‘꿀과 우유가 흐르는 약속된 복지’로 인식되고 있었다.

베트남에 진출한 한국 기업들의 성장은 눈부신 것이었고, 이들 기업은 베트남에서뿐만 아니라 베트남에서의 경험을 바탕으로 다른 지역에까지 진출하였다. 한국 정부와 신문은 군대를 파견하지 않았고 내부에서 반전시위가 심했던 일본이 한국보다 더 많은 전쟁 특수를 얻고 있다고 불만을 표했지만, 쏟아져 들어오는 외화에 입을 다물지 못했다.

건설 도급에서 가장 큰 혜택 본 현대

특히 한국의 일부 기업들에는 성장의 중요한 기회가 되었다. 처음으로 베트남에 진출한 것은 1965년이었지만, 본격적인 공사 도급은 1966년 시작되었다. 이때 진출한 기업이 현대건설, 대림산업, 공영건업, 부흥건설 및 삼환기업 등 5개 업체였다. 이들이 1966년 한 해 동안 계약한 공사는 모두 480만달러였다.

건설 도급에서 가장 큰 혜택을 본 기업은 현대였다. 현대는 1966년부터 1972년까지 총 1950만달러의 공사 및 세탁사업 수익을 거두었다. 깜라인(캄란)만 지역공사(약 900만달러), 깜라인 소도시 건설공사(약 470만달러), 세탁 사업(약 170만달러) 등이 주요 사업이었다. 1966년 현대는 베트남에만 머무르지 않고 인근 타이로 발을 넓혀 고속도로 공사를 따냈다. 대림은 일본으로 가 소규모이기는 하지만 11만6천달러의 공사를 도급했다. 1966년 5개 건설업자들이 베트남을 비롯해 타이 및 일본 등지에서 도급한 공사 계약액은 모두 1100만달러로 1965년에 비해 2배 이상 늘어났다.

1967년부터는 중앙산업, 아주토건, 파일산업, 경남기업, 한양건설 등 5개 기업이 더 진출했으며 용역회사로 한국종합기술개발공사도 진출해, 모두 11개 회사가 베트남에서 갖가지 공사 도급 및 시공에 열을 올렸다. 같은 해 삼환기업은 대림에 이어 두번째로 일본에 진출해 14만7천달러의 공사를 도급했고, 또 다시 연합건축은 류큐열도(오키나와)에 나가 125만6천달러의 공사를 계약하는 등 해외 진출의 전성기를 이루었다. 이해 총 해외공사 도급액은 66년보다 460만달러가 많은 1560만달러에 이르렀다.

1968년에 이르러서는 계약액이 2000만달러를 넘어 2570만6000달러에 달했다. 고려개발과 대훈산업이 베트남에 추가로 진출했고 중앙산업은 태평양상의 괌도에 진출해, 해외진출국을 종래의 베트남, 타이, 일본에서 미국으로까지 넓혀 놓았다. 타이의 고속도로를 제외한 나머지 공사는 대부분 그 지역에 주둔한 미군 기지와 관련된 공사였고, 이는 한국군의 베트남 파병으로 인한 결과였다.

미국에 대한 수출도 증가했다. 1964년까지 한국의 제1수출국은 일본이었다.(1964년 전체 수출액의 32.1%) 그런데 1965년 전투병을 파병한 직후부터 대미 수출이 대일 수출을 초과하여 1972년 한국군이 마지막 주둔하고 있을 때까지 대미 수출액은 전체 수출액의 50%에 육박할 정도로 늘어났다. 반면 대일 수출액은 21%까지 떨어졌다가 베트남에서 한국군이 철수하는 1973년에 가서야 대일 수출이 차지하는 비중이 30%대로 다시 올라섰다. 섬유 관련 제품의 수출이 가장 큰 비중을 차지했지만, 합판 수출도 주목된다. 1970년 미국이 수입하는 전체 합판 물량의 41.3%를 한국에서 수입했다.(일본 15.8%, 대만 24.0%) 이는 1963년의 7.4%에 비하면 엄청난 증가였다.

미국에 대한 섬유(메리야스 포함) 수출 역시 비약적으로 증가했다. 1963년까지 1600만달러 안팎에 불과하던 섬유 수출은 1966년 5배가량(8천만달러) 증가했으며, 1970년에 이르면 3억3천만달러로 20배를 넘어섰다. 전체 섬유수출 중 순수 의류수출도 1963년에 비해 1970년 50배 이상 증가했는데, 이 중 미국으로의 수출이 차지하는 비중은 60%가 넘었다. 1969년 대미 섬유수출로만 처음으로 1억달러를 돌파했다.

1965년 전투병 파병 직후부터 대미수출이 대일수출을 초과

합판·섬유 수출 가장 두드러져

이때 바뀐 10대 재벌 순위의

골격은 지금도 거의 그대로 파병군인 전투수당 중 83%인

1억9500만달러를 국내에 송금

전체 무역외 수입 19.7% 차지

파월 기술자 송금액도 만만찮아

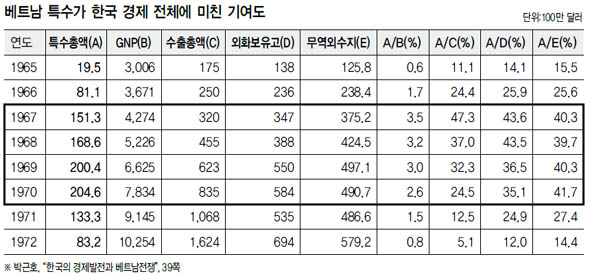

1억7천만달러로 16.3%를 차지 10대 재벌 중 삼성과 럭키만 살아남아 베트남 전쟁을 거치면서 한국의 10대 재벌 순위가 바뀌었다. 1966년 재벌 순위는 삼성, 삼호, 삼양, 개풍, 판본, 럭키, 대한, 동양, 화신, 한국글라스 차례였다. 1950년대 원조를 이용한 삼백산업으로 급부상한 방직공업과 유통산업이 그 중심에 있었다. 베트남 전쟁을 거치면서 이 중 10대 재벌 안에 살아남은 것은 삼성과 럭키뿐이었다. 1975년 10대 재벌에는 현대, 한진, 효성, 쌍용, 대우, 동양맥주, 동아건설(구 충남토건), 신동아 등이 새롭게 등장했으며, 이들은 베트남 전쟁 당시 용역과 건설, 무역 등으로 성장한 기업이었다. 베트남 전쟁으로 인해 통기타 문화와 함께 생맥주가 확산되면서 오비(OB) 맥주를 생산하던 동양맥주(지금의 두산)가 10대 재벌 안에 포함된 것도 눈길을 끈다. 이때 형성된 10대 재벌은 1980년대 이후에 그 세를 더 확장하여, 선경, 한국화약, 롯데를 제외하고는 나머지 7개 기업이 10대 재벌 순위를 그대로 유지하였다. 1997년 외환위기를 거치면서 해체된 대우와 쌍용을 제외하고는 1970년대의 10대 재벌 순위는 지금도 그 골격을 그대로 유지하고 있다. 한국 기업이 이렇게 전쟁 특수를 누리는 동안 외국계 기업에 취직한 기술자들이 받는 월급의 송금은 한국 정부한테 중요한 수입이 되었다. 한국 회사보다도 외국 회사에 소속된 기술자들이 더 많았는데, 1968년에는 한국 회사 소속이 4284명이었던 데 반해, 외국 회사 소속이 1만1287명에 달했다. 이들의 수는 1972년까지 점차 줄었지만, 매년 1만명이 넘는 기술자들이 베트남에서 활동했으며, 제대한 일부 장병들은 귀국하지 않고 현지에 있는 회사에 취직하기도 했다. 한국 정부는 한 명의 기술자라도 외국계 회사에 더 취직시키기 위해 ‘한미 주둔군 지위에 관한 협정’(SOFA) 논의 과정에서 한국인 기술자들과의 용역 계약을 위해 오는 회사 관계자들에 대해 주한미군과 동일한 특혜를 주었다. 베트남의 기술자들이 송금하는 과정에서 수수료가 붙었고, 달러로 받은 돈을 한국돈으로 환전할 때 또 수수료가 붙었다. 당시 파병 군인들의 송금액이 전체 무역외 수입의 19.7%를 차지했는데, 참전 군인 수에 비하여 5분의 1 정도였던 파월 기술자들의 송금액은 1억6600만달러로 무역외 수입의 16.3%에 달했다. 당시 베트남에서 무역외 수입이 전체의 72.3%나 되었다는 점을 고려한다면, 기술자들의 송금은 용역군납(23.4%)과 함께 당시 한국에는 가장 중요한 외화 수입의 원천이 되었다.(박근호, “한국의 경제발전과 베트남전쟁”) 미국으로부터 받는 한국군의 전투수당 역시 이와 동일한 케이스였다. 1965년부터 1973년까지 미국이 한국군에 지급한 수당 총액은 2억3500만 달러였는데, 이 중 베트남에서 사용하지 않고 본국에 송금한 액수가 1억9500만달러로, 파병 군인들은 전체 수당 중 83%를 국내에 송금했다. (이상 윤충로, “파월기술자의 베트남전쟁 경험과 생활세계의 변화”) 군인과 기술자들이 보낸 송금액이 당시 한국의 국민소득 증가분에서 차지하는 비율은 1967년 9.0%, 1968년 7.2%, 그리고 1969년에는 5.8%에 이를 정도로 큰 비중을 차지했다. 이를 다시 한국의 전체 비실업인구의 소득 증가액과 비교한다면, 송금액이 차지하는 비율은 1967년 16.5%, 1968년 16.6%, 1969년 14.1%에 달했다. 1960년대 중후반 경제활동인구가 900만명 정도였다는 점을 고려한다면, 전체 경제활동인구의 7%밖에 되지 않는 파병 군인과 기술자가 그 두 배 이상이 되는 소득 증가분을 담당했다는 점을 알 수 있다.

|

|

|

박태균 서울대 국제대학원 교수

|

기사공유하기