|

|

1960년 사르트르는 알제리 전쟁에 반대하는 121인 선언에 참여하여 드골의 프랑스와 다른 또 하나의 프랑스를 대표하는 인물이 되었으며, <변증법적 이성비판>을 출간함으로써 자신의 정치에 대한 철학적 근거를 제시하려고 했다.

|

진태원의 다시, 변혁을 꿈꾸다-정치적인 것의 사상사

|

12. 장폴 사르트르: 역사의 총체성을 회복하기

13. 루이 알튀세르: 마르크스로 돌아가는 우회의 길

14. 위르겐 하버마스: 마르크스주의에서 근대성으로

|

|

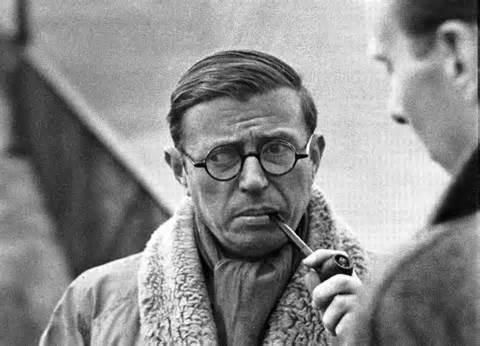

1972년 구트도르(무슬림 이주민 거주 지역)에서 벌어진 이주민 차별 반대 시위에서 미셸 푸코와 함께 있는 사르트르.

|

역사 전체의 거대한 총체성으로

포괄될 수 있는지 이해하는 것이다

보편적 총체성이 존재하지 않는다면

역사는 의미를 지니지 않으며

어떤 정치적 실천이 올바른 것인지

판단이 불가능하다 사르트르가 말하는 동일성은 삶의 조건의 동일성을 뜻한다. 곧 노동자라는 동일한 처지에 놓여 있다고 해서, 그들이 동일한 경제적·객관적 이해관계를 갖고 있다고 해서 모든 노동자들이 능동적인 정치적 주체로서의 프롤레타리아가 되는 것은 아니다. 따라서 프롤레타리아가 프롤레타리아로 존재하기 위해서는 그 바깥에 있는 어떤 매개가 필요하며, 이것이 곧 당이다. 그리고 바로 이 때문에 당에 대한 충성과 복종은 혁명적인 정치를 수행하기 위한 필수 조건이 된다. 그러나 만약 그렇다고 해도 당이 옳다는 것을 우리는 어떻게 알 수 있는가? 당은 정말 역사의 의미를 담지하고 있는 조직인가? 이러한 의문들에 대한 사르트르의 정교한 답변이 담겨 있는 책이 1960년에 출간된 <변증법적 이성비판>이다. 칸트가 <순수이성비판>에서 인간의 인식 능력의 근거 및 한계를 설정하려고 했던 것처럼, 이 책은 역사의 인식 가능성의 근거와 한계를 제시하려고 시도한다. 그런데 칸트에게 자연에 대한 객관적 학문으로서 뉴턴 물리학이 존재했던 것처럼 사르트르에게는 역사에 대한 객관적 학문으로서 마르크스주의, 곧 역사유물론이 존재했다. 문제는 이처럼 역사에 대한 총체적 인식을 제시하는 학문이 어떻게 가능한지, 그 근거는 무엇인지 보여주는 것이다. 사르트르는 마르크스의 유명한 명제를 출발점으로 삼는다. “인간들은 자신들의 역사를 만든다. 그러나 마음대로, 곧 자신들이 스스로 선택한 상황 아래서 만드는 것이 아니라, 그들에게 이미 주어지고 전승된 상황에서 만든다.”(<루이 보나파르트의 브뤼메르 18일>) 이 명제에 입각하면 인간은 교조적인 변증법적 유물론에서 간주한 것처럼 경제적 상황에 의해 전적으로 결정되는 수동적 산물이 아니라 역사를 창조하는 실천적 주체다. 하지만 실천적 주체, 행동의 주체로서의 인간은 <존재와 무>에서 사르트르 자신이 주장했던 것처럼, 아무런 의미가 없이 주어진 사물성으로서의 즉자와 대립해 있는 대자가 아니며, 그 자신의 고유한 의미와 규정성을 지니고 있는 상황의 필연성에 입각하여 실천하고 행동하는 주체다. 따라서 인간이 수행하는 역사적 실천은 “자유와 필연성의 항구적이고 변증법적인 통일성”이다. 이로써 사르트르는 개인적 실존주의의 차원을 넘어서 사회·역사적 차원에 대한 철학적 성찰로 나아갈 수 있게 된다. 그런데 전통적인 역사유물론이 간과한 개인적 주체에 입각하여 마르크스주의를 재구성하려는 사르트르의 노력은 여러 가지 심각한 난점에 직면할 수밖에 없다. 사르트르 스스로 문제의 어려움을 다음과 같이 제시한다. “만약 역사가 총체화라면, 마르크스주의는 엄밀한 진리라고 할 수 있다. 하지만 만약 인간 역사가 다양한 개별 역사들로 해체된다면, 혹은 만약 투쟁을 규정하는 내재성의 관계 안에서 다른 쪽에 의한 한쪽의 부정이 원칙적으로 탈총체적이라면, 마르크스주의는 더 이상 진리라고 할 수 없다.”(<변증법적 이성비판>) 역사의 총체성은 각각의 개인들이 개인적 실천을 통해 스스로 역사를 만들어가는 개별적 총체성들로 이루어져 있다. 그런데 문제는 어떻게 이러한 개인적 총체성들이 더 커다란 총체성들 속으로 수렴되고, 다시 그 총체성들이 역사 전체의 거대한 총체성으로 포괄될 수 있는지 이해하는 것이다. 사르트르에게 이러한 보편적 총체성이 존재하지 않는다면 역사는 의미를 지니지 않으며, 역사에 의미가 없다면, 어떤 정치적 실천이 올바른 것인지 판단이 불가능하다. 하지만 사르트르는 미완성 대작인 이 책에서 이를 결코 입증할 수 없었다. 사르트르의 절정의 시기는 언제였을까? 그것은 아마도 1960년이었을 것이다. 그해에 사르트르는 알제리 전쟁에 반대하는 121인 선언에 참여하여 드골의 프랑스와 다른 또 하나의 프랑스를 대표하는 인물이 되었으며, <변증법적 이성비판>을 출간함으로써 자신의 정치에 대한 철학적 근거를 제시하려고 했다. 하지만 실로 사르트르는 절정의 영예를 누리던 바로 그때 이미, 당시의 어떤 논평자가 표현하듯 “과거의 인물”(has-been)이 되어 있었다. 고려대 민족문화연구원 인문한국 연구교수, 사진 길 제공

기사공유하기