등록 : 2008.05.26 19:33

수정 : 2008.05.26 19:33

|

|

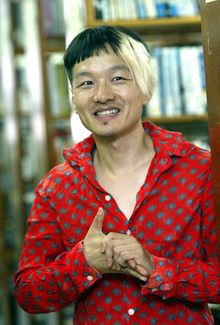

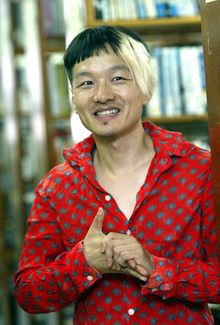

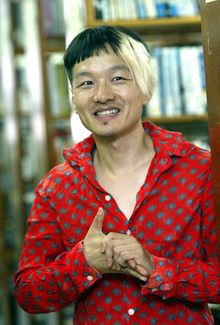

반이정 미술평론가

|

야!한국사회

연명을 위해 얻은 직함이 미술평론가다 보니, 전시장에서 즉흥적 품평을 요청받는 때가 있는데, 작가 의도와 기획안을 몰라 섣부른 해석이 어렵다며 즉답을 피해 왔다. 직업 평론가조차 이럴진대 선량한 독자·관객의 고충은 오죽할까 싶다. 현대미술의 ‘민폐’는 난독성보다 불명료성에 있고, 불명료한 작품 논리가 특정 공동체(미술계)에만 배타적으로 수용되는 광경을 외부인이 목격할 때 발생한다. 작품의 불명료함에 관계자끼리는 관용적 태도로 그 부조리의 유희를 즐기곤 한다. 미술 감상은 외계 언어라도 되나? 지난 4월 난해한 현대 미술이 초래한 소동으로 일간지 사회면이 일시 시끄러웠다. 김홍석씨 개인전에 성매매 여성이 초대돼 관객에게 그녀를 찾게 하는 엽기적 개막 행사가 열린 것. 찾은 이에겐 120만원이 성매매 여성에겐 60만원이 전달되었다는 현장 보도에 여론이 비등했다.(간단히 요약될 사건이 아니므로 뉴스 검색을 권한다.) 나는 주간지 <시사IN>에 논란을 부른 개막식을 리뷰로 다뤘는데 현대미술의 ‘닫힌 계’가 ‘소통’과 ‘실험’을 내세우다 결국 임계점을 넘어선 경우로 진단했다.

한편, 김씨의 종래 작업세계가 기발한 허구적 공상에 기반한 점을 고려해, 초대된 성매매 여성이 지어낸 배역 즉 고용된 배우일 가능성도 열어뒀다. 나로선 비평적 안전장치를 단 셈이다. 만일 배우였다면 “꽤 기발한 시도라고 평가”될 수 있다고도 썼다. 관청 주도의 거짓말이 난무하는 세상에, 고작 예술가의 악의 없는 우롱에 하객들이 경악한 걸 두고 거악으로 지탄하자니, 이미 동시대 미술의 실험은 당대적 도덕률을 초월한 지 오래여서다.

윤리적 책임을 따지는 항의 와중에, 전시 폐막을 앞둔 작가가 성매매 여성이 배우였다고 밝혔다. 기자회견이 아닌 언론사와의 통화로 간접 심경 고백의 형식이었다. 과연 현대미술은 난해한 걸까? 여기서 그의 해명마저 허구일 가능성도 배제 못한다.(점점 복잡해.) 성매매 여성 혹은 배우일 가능성은 각각 반반이다. 만일 성매매 여성이라면 임계점을 넘어선 경우라는 종래 나의 비판은 유효하다. 하지만 허구일 가능성, 즉 작가의 해명을 진심으로 간주한 후 거듭 판단하기로 했다. 어떻게 달라질까? 안전장치로 남겨둔바 “꽤 기발한 시도”로 여전히 봐야 할까? 그러기엔 작가의 해명이 타이밍을 놓친 것 같다. 평론가가 작가에게 지침까지 제시할 권리는 없다. 그렇지만 그가 개막식 직후 사태 정리에 나서지 않은 까닭을 모르겠다. 그마저 의도? 김씨가 이후 벌인 언론 인터뷰에서 전시와 관련된 기사를 “맥락도 모르고 썼다”거나 오보라고 불평한 점은 유감이다. 그 괴이한 개막행사로 전시장 항의 전화, 연합체적 여성주의 단체의 전시장 앞 성명서 낭독 및 안티 퍼포먼스, 온라인상의 성토 등 다양한 ‘반응’이 도출됐다. 일면 성공적이다.

온도차는 있지만 이들 반응은 논리적 귀결이다. 이를 작가가 계산 못했다는 게 이상하다. 이야말로 개막 행사를 통해 초래된 진정한 ‘맥락’ 아닌가. 현대미술의 어려움이 맥락 찾기에 있다면 이번 사태는 맥락이 외부에서 가시적으로 드러났다. 때문에 초기 사태 수습이 방관된 이상, 행사에 섭외된 이가 배우였건 성매매 여성이었건 현재로선 결과 면에선 동일하게 되었다. 관객의 진노, 여성단체 항의 방문, 비평가 논평 등이 죄다 허구에 매달린 헛고생이란 얘긴데, 같은 이치로 오보(!)로 말미암아 김씨가 불필요하게 피로했다면 그의 허구에 대한 외부의 허구적 반응이니 그가 감당할 몫이다. 현대미술, 전업 평론가조차 어렵다. 그러니 일반 관객이여, 중도에 좌절 말자.

반이정 미술평론가

광고

기사공유하기