|

|

첨성대는 조선시대 유학자들조차 그 구조를 두고 의구심을 표하는 이들이 많았다. 현재까지 학계의 논의를 종합해 보면, 적극적인 천문대의 역할은 크지 않았을 것으로 보인다. 첨성대를 둘러싸고 탑돌이를 하는 모습. 신라문화원 제공

|

[토요판] 별

첨성대 미스터리

▶ 첨성대는 정말 천체를 관측하는 곳이었을까요? 정부 공식 자료도 동양에서 가장 오래된 ‘천문관측소’라고 밝히고 있지만, 건축 구조를 곰곰이 따져보면 천문관측소라고 하기엔 이해되지 않는 구석이 너무 많습니다. 조선시대 유학자들도 불평을 했을 정도였으니까요. 출입도 불편하고 관측대는 좁고 바닥은 울퉁불퉁합니다. 첨성대를 제대로 이해하려면 그 시대의 별의 정치적 의미를 자세히 이해할 필요가 있습니다.

“반월성 언저리에 산안개가 걷히니/ 형형한 석탑이 사람을 반기네/ 신라의 옛것은 산만 남은 줄 알았는데/ 뜻밖에 첨성대가 있음을 몰랐구나/ 선기옥형(고대의 천문관측기구)으로 정치를 한 것은 먼 옛날부터인데/ 이 제작은 황당하여 어디에 쓸까나?/ 신기(신에게 제사 지내는 기구)를 감히 여자(선덕여왕을 가리킴)에게 주었으니/ 천고에 화근을 진평왕(선덕여왕의 아버지)이 만들었네”

조선시대 성종 때 유학자인 김종직(1431~1492)이 지은 ‘첨성대’라는 제목의 시이다. 첨성대의 제작이 황당하다니? 김종직뿐만이 아니다. 숙종 때 영의정을 지낸 김수흥(1620~1690)도 <퇴우당집>에 첨성대의 구조를 묘사하면서 기묘하다고 했다.

“첨성대 몸체는 원형이며, 회오리 병처럼 생겼다. 높이는 수십척이며, 허리 중간에 문이 나 있다. 땅에서 문까지는 사다리를 타야만 올라갈 수 있다. 그 문에서 위쪽은 안이 비어 있는데, 더위잡아야만 올라갈 수 있다. 정상까지는 수직이다. 제도의 기묘함이 그지없다.”

이렇게 불편하게 제작된 이유는?

첨성대는 한국 역사 최초의 여왕인 신라 선덕여왕(?~647) 때 제작됐다. 첨성대가 세워지고 난 뒤 600년이 지나서 편찬된 <삼국유사>에서야 처음 첨성대에 대한 기록이 나오는데, ‘돌을 다듬어 첨성대를 만들었다’(鍊石築瞻星臺)는 내용이 전부다. 여기서 첨성은 ‘별을 우러러본다’는 뜻. 그러니까 ‘천문대’로 받아들여졌고, 고려, 조선을 거쳐 지금까지도 일반적으로 그렇게 받아들여졌다. 조선시대인 1530년 편찬된 <신증동국여지승람>도 첨성대를 “사람이 오르내리면서 천문을 관측했다”고 쓰고 있고, 정조 때 실학자 안정복(1721~1791)의 <동사강목>도 “천문을 관찰하고 가운데가 텅 비어서 사람들이 가운데를 통하여 오르내리면서 천문을 관측하였다”고 기록하고 있다. 근대에 들어서는 일본인 기상학자 와다 유지가 1917년 최초로 첨성대에 대한 학술보고서를 발표했다. 첨성대를 천문대로 파악한 그의 보고서는 곧 세계에 알려졌다. 그는 첨성대 위에 목조건물이 있었다며, 사람이 사다리를 타고 올라가 문으로 들어간 뒤, 이 목조건물에서 천체를 관측했다고 설명했다. 문화재청의 국보 제31호 첨성대 설명문도 첨성대를 “천체의 움직임을 관찰하던 신라시대의 천문관측대”로 소개하고 있다.

그러나 한번만 더 생각해보면 첨성대는 사물에 대해 의심을 가져볼 만한 지식인들에게는 황당하고 기묘한 건축물이다. 김종직과 김수흥이 의구심을 품은 것처럼, 첨성대의 생김새가 그 용도인 천문관측과 딱 들어맞지 않는 것이다. 학계에서도 1960년대 들어서 관심이 촉발됐고, 첨성대는 적어도 학계에서는 ‘미스터리’가 되어갔다. 첨성대가 천문대라는 정사(正史)에 대한 반론이 백가쟁명식으로 쏟아져나왔다.

첨성대가 천체 관측용으로 제작됐다면, 이렇게 불편하게 제작된 이유는 무엇인가? 그들이 지적하는 바는 크게 세 가지였다. 첫째, 첨성대 중앙에 단 하나 있는 ‘창’(가로세로 0.9m의 구멍)의 위치다. 첨성대 꼭대기에서 별을 바라보려고 했다면, 첨성대의 문을 탑 중앙이 아니라 아래 둔 뒤 계단을 설치해 올라가야 편했을 것이다. 그러나 지상에는 첨성대 내부에 들어갈 문이 없다. 따라서 관측자는 지상에서 사다리를 타고 3.76m 올라가, 몸을 구부려 좁은 창으로 진입한 뒤, 다시 사다리를 타고 3.38m 위의 꼭대기로 올라가야 한다. 둘째, 그렇게 올라간 첨성대 꼭대기도 관측을 하기에 불편해 보인다. 우물 정(井)자 모양의 정자석으로 난간을 치고 남은 공간은 사방 2.2m로 좁다. 바닥은 판석으로 덮어두어 내부에서 올라와 닫을 수 있게 해두었는데, 혼천의 등 천문관측 기기를 설치하고 두 사람이 일을 하기에도 불편했을 것이다. 셋째, 정자석 등 첨성대 구조물이 특정한 방위를 가리키지 않고 있다. 이를테면 정자석이 각각 동서남북을 가리키고 있다면, 관측자는 좀더 쉽게 관측을 수행할 수 있을 것이다.

이런 의문들이 나오면서 수학자 김용운을 비롯해 사학자, 물리학자, 언론학자 등이 다들 다른 ‘용도’를 내놓으면서 첨성대에 관한 백화제방의 논쟁이 펼쳐진다. 1973년 한국과학사학회가 주최한 제1차 첨성대 토론회, 1979년 소백산 천체관측소에서 진행된 제2차 토론회, 1981년 경주에서 개최된 제3차 토론회 등을 통해 첨성대는 근대 학계의 최대 논쟁거리로 부상했다. 태양에 비치는 첨성대의 그림자로 시간과 절기를 측정했다는 규표설, 천문학의 문헌인 <주비산경>의 원리에 따라 수학적 원리와 천문현상의 숫자를 형상화했다는 주비산경설, 불교적 극락세계의 수미산을 형상화한 상징적 건축물이라는 수미산설 등 그야말로 다양했다. 천문대를 고수한 학자들은 첨성대가 건립된 뒤 <삼국사기>에서 신라의 천문 기록이 네 배 이상 늘어난 점, 특히 행성에 관한 기록이 눈에 띄게 증가한 점을 내세웠다. 최대 쟁점인 중앙 창의 위치에 대해서는 별을 관측하는 밤에 사나운 들짐승으로부터 관측자의 안전을 지키기 위한 설계였다는 가설도 나왔다.

신라시대 선덕여왕 때 세운천문대라고 하기엔 이상한

동양에서 제일 오래된 관측소

조선시대 유학자들도

“황당하고” “기묘하다” 1970년대 이후 첨성대를 두고

백가쟁명의 토론 이어졌다

본격적인 천문대 아니었어도

별이 내리는 정치권 권위

첫 여왕에게 전달했다 별을 ‘관측’하는 곳 아닌 ‘숭모’하는 곳 사실 첨성대가 천문대라는 가장 큰 근거는 ‘첨성대’라는 이름이다. 어쨌든 ‘별을 우러러보는 장소’이라는 뜻이기 때문이다. <삼국유사> 이래 고려·조선시대의 문헌도 여기에 기대었을 가능성이 크다. 맹성렬 우석대 교수(전기전자공학)는 “고증사학에 대한 문제 제기가 있지만 기본 틀을 엎을 수는 없다. 별과의 관련성은 부정할 수 없을 것”이라고 말했다. 최근 들어선 첨성대가 ‘현대적인 의미’ 혹은 ‘본격적인 의미’의 천문대는 아니었을 것이라는 데에 서로 다른 입장을 가진 학자들 사이에서도 암묵적으로 동의하는 분위기다. 어쩌면 ‘첨성대가 천문대가 아니다’라는 주장의 바탕에서 우리는 현대적인 천문대를 상상하고 있었던 것은 아닐까?

|

|

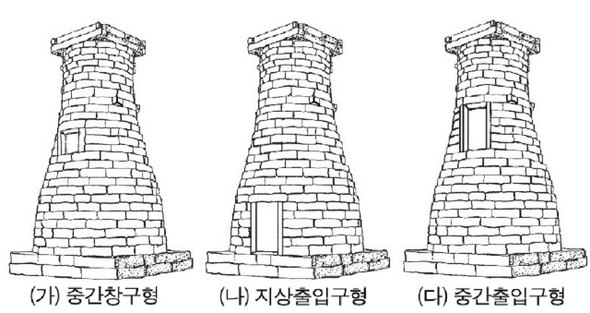

정연식 서울여대 교수(사학)가 2009년 논문 ‘선덕여왕과 성조(聖祖)의 탄생, 첨성대’에서 첨성대의 출입구를 현재의 첨성대 모습(가)과 함께 다른 두 개의 형태를 가상으로 그려봤다. 현재의 첨성대(가)의 ‘창구’는 지상(나)이나 중간(다)에 ‘출입구’를 낸 것보다 사람이 드나들기 불편하다. 싯다르타가 마야부인의 옆구리에서 태어난 점과 관련해 정 교수는 첨성대의 창구는 위대한 인물이 태어나는 ‘산도’(産道)로서의 상징적인 의미가 있다고 말한다.

|

기사공유하기