|

|

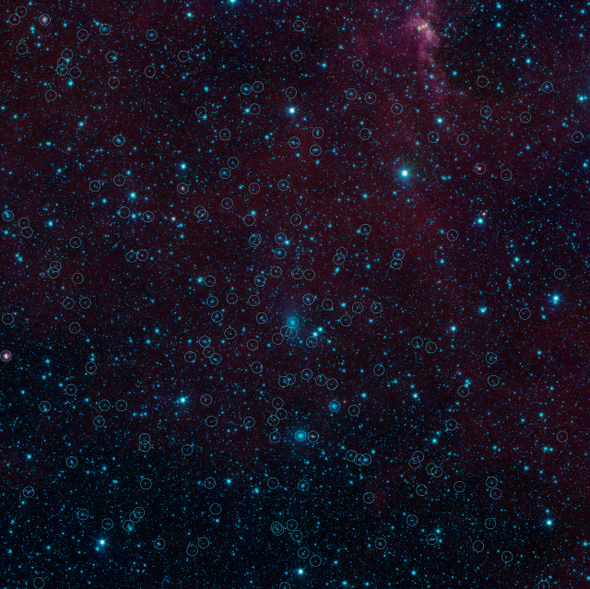

미국의 스피처 우주망원경이 찍은 페르세우스-물고기 초은하단의 일부 모습이다. 지구에서 2억5000만 광년 떨어졌다. 따로 표시한 원 안에만 해도 약 200개의 은하가 존재한다. 인간의 감각 능력으로 상상하기 어려운 우주의 크기를 상상해보라. 미국 항공우주국 제공

|

[토요판] 별

크기의 우주 (1) 거대한 세상의 이야기

▶ 인간의 두뇌는 눈, 코, 귀 등 감각기관을 통해 얻은 정보를 처리하며 진화해왔습니다. 그렇기 때문에 인간의 감각기관의 측정치를 벗어나는 우주의 크기는 잘 와닿지 않는군요. 감각기관을 우주로 동조시키고 지구에서 출발합니다. 태양계, 은하에서 은하단, 초은하단으로 크기의 여행을 떠나봅시다. 온갖 행성들이 바닷속의 오징어처럼, 시멘트 바닥의 티끌처럼 떨어지는군요.

세상은 무엇으로 나누어질까? 위도와 경도, 대륙 같은 지리적 요인들, 혹은 성이나 인종, 피부색 등 사람 사이의 생물학적 차이, 또 언어와 종교, 계급 등의 사회문화적 구별 등이 먼저 떠오른다. 바로 눈에 쉽게 띄고 우리가 생활 속에서 일상적으로 겪는 것들이다. 그리고 그 대부분은, 정치적이나 윤리적으로 옳든 그르든, 대략 현실이기도 하다.

하지만 이런 것들은 세상을 근본적으로 구별짓는 요인은 아니다. 지식과 기술, 운송 수단, 사고방식, 사회 구조의 변화를 통해 한때는 극도로 이질적이었던 것들도 결국 우리의 세상으로 하나둘 편입돼 들어오기 때문이다. 그렇게 우리는 각각이 가진 고유한 성질을 인정하면서 한 세상을 이루는 다양한 요소들로 받아들이는 것이다.

하지만 간단히 극복하기 어려운, 자연이 규정한 본질적이고도 근원적인 간극들도 있다. 그 대표적인 것이 바로 크기일 것이다. 사실 우리는 아주 한정된 크기의 세상 속에서 살아간다. 인간이 보유한 감각들로 직접 경험할 수 있는 크기 영역은 인간 자신을 기준으로 작게는 소금 알갱이에서 크게는 멀리 보이는 산 정도에 불과하기 때문이다.

표면적 기준, 지구는 화성보다 4배 커

따라서 우리가 직접 사용하거나 의식적으로 상호작용하는 모든 것들이 이 크기들 안쪽 어딘가에 있다. 흙이나 물, 돌, 나무, 동물 등의 자연물에서부터 숟가락, 의자, 사다리, 휴대폰, 컴퓨터, 자동차, 비행기, 달리기 트랙에 이르는 인공물 모두가 이 크기 영역 속에 머물고, 그렇지 않은 것들은 그 존재조차 제대로 인지할 수 없다.

이런 직관적 감각 영역을 넘어서는 거대한 것들의 대명사가 바로 별을 위시한 천체들이다. 우리가 살고 있는 지구의 반지름은 약 6370㎞로, 화성의 두배가 조금 덜 되고 금성보다 약간 크다. 그래서 우리는 흔히 지구가 화성의 두배 크기라고 말하곤 한다.

하지만 여기서, 말 나온 김에 천체의 크기를 논할 때 자주 간과되는 부분 하나를 짚고 넘어가자. 반지름은 (대략) 구형인 천체의 중심부터 표면까지의 길이이고, 여기에 2를 곱하면 전체의 지름, 즉 표면에서 시작해 중심을 지나 반대편 표면에 도달하는 직선이 된다. 이를 직경이라고도 한다.

그렇다면 이것이 그대로 행성의 크기를 말해주는 걸까? 그렇기도 하고 아니기도 하다. 측량 가능한 고유 길이라는 점에서 반지름도 분명히 크기의 일종이고 천문학에서도 대개 이것을 기준으로 이야기한다. 하지만 그래서 ‘지구는 화성의 두배 크기다’라고 규정해 버린다면 내용 면에서 늘 정확하다고는 볼 수 없는 것이다. 왜 그럴까? 이렇게 생각해 보자. 지구에서 생물들은 거의 지표면에만 붙어 2차원적으로 살고 있다. 몇 ㎞ 깊이의 심해나 공중이라도 행성 전체에 비추어 보면 표면이나 다름없다. 이렇게 생물의 서식 공간이라는 관점에서 볼 때는 반지름보다 표면적(겉넓이)이 더 의미있는 크기의 기준이 된다. 따라서 화성의 반지름 r를 1, 지구의 반지름 r를 2로 보고 표면적 공식 S=4∏r²에 대입하면 화성의 표면적은 약 12.56, 지구는 50.24이다. 이제 지구는 화성보다 2배가 아니라 약 4배나 크다.

이번에는 인류가 <아바타>에서처럼 다른 천체의 자원을 채취하러 망원경으로 후보지를 물색하고 있다고 가정하자. 고생 끝에 발견한 한 별은 반지름이 지구의 2배 크기인데 전체가 sp³ 혼성 공유결합을 한 탄소원자들, 즉 다이아몬드로 이루어져 있었다. 이런 경우 가장 의미있는 크기는 반지름도 표면적도 아닌 이 덩어리 전체의 부피, 즉 체적일 거다. 따라서 이때 필요한 것은 구의 체적 공식, 4/3∏r³이고, 반지름 1인 지구의 체적은 약 4.17, 반지름이 2인 탄소별의 체적은 약 8배로 33.4이다. 이 정도 크기의 다이아몬드 덩어리라면 항성간 여행에 들어가는 엄청난 비용을 투자할 만한 가치가 있을 것이다.

이런 전제하에 이야기해 보자. 지구는 아주 크고 넓어서 인류가 지금처럼 대양을 건너 다른 대륙을 쉽게 오갈 수 있게 되는 데까지 수십만년의 시간이 걸렸다. 그렇다면 태양계에서 가장 큰 행성인 목성은 대체 얼마나 큰 걸까? 목성의 반지름은 7만1492㎞로 지구의 10배가 조금 넘는다. 생각만큼 큰 건 아니군, 싶다면 아까처럼 생각해 보자. 반지름이 10배면 표면적은 10의 제곱으로 100배 단위로 커져 버린다. 흔히 하는 말처럼 지구에 오대양 육대주가 있다면, 이를 그대로 대입하면 목성의 표면에는 지구의 것과 같은 크기의 대양 500개와 대륙 600개가 있을 수 있다는 뜻이다. 만약 우리가 이런 곳에 살았다면 아직도 수많은 바다와 육지가 전인미답의 영역으로 남아 있었을 거다.

목성 반지름은 지구 10배 넘고태양 반지름은 목성의 10배

그래 봤자 태양은 골목대장

시리우스, 아르크투루스, 안타레스…

초거대 블랙홀은 또 어떠한가 정말로 거대한 것은 은하다

지구 속한 은하는 지름 10만 광년

은하단 지름은 물경 수천만 광년

은하단들이 모여 ‘초은하단’으로

우주거대구조는 수십억 광년 은하 앞에서 온갖 행성들은 오징어 하지만 실은 이렇게 큰 목성도 우주 속에서 크기로 자랑할 자격은 없다. 태양의 반지름은 거의 70만㎞에 달해서 목성의 10배, 또는 지구의 100배다. 이쯤이면 지구와 비교한 태양의 표면적과 체적을 계산해 낼 수 있을 것이다. 표면적은 100의 제곱으로 1만배(5만 대양, 6만 대륙), 체적은 100의 세제곱으로 100만배 단위가 된다. 상황이 이렇기에, 크기 측면에서 보면 태양계에는 사실 태양만 있는 거나 다름없다. 나머지 8개 행성과 왜소행성, 소행성, 혜성 등을 다 합쳐 본들 어이없을 정도로 작은 양일 뿐이고 특히 질량 기준으로 보면 태양계의 99.86%가 태양이고 나머지는 0.14%의 부스러기일 뿐이다. 하지만 이렇게 큰 태양도 따지고 보면 이 주변의 골목대장에 불과하다. 우리 동네를 조금만 벗어나면 태양을 꼬마로 만들어 버리는 거대한 별들이 속속 등장하기 때문이다. 일단 밤하늘에서 가장 잘 보이는 별이자 태양계로부터 둘째로 가까운 시리우스부터 태양의 1.7배에 이르는 반지름을 갖고 있다. 그리고 33.7광년 정도 나가면 태양 반지름의 8배 크기를 자랑하는 폴룩스가 자리한다. 아주 조금 멀리, 36.7광년 지점에는 적색거성인 아르크투루스가 있는데 이 녀석의 반지름은 태양의 26.7배나 된다(표면적과 체적을 상상해 보자). 이 정도는 우주적 기준으로 아주 가까운 곳들인데도 이미 이렇게 큰 별들이 심심찮게 있는 것이다.

|

|

2014년 9월 미국 컬럼비아대학교 러더퍼드 천문대에서 찍은 UY 스쿠티. 지금까지 알려진 것 중 가장 큰 별이다. 미국 항공우주국 제공

|

기사공유하기