|

|

지평선으로 떨어지지 않고 밤새 하늘에 떠 있는 별이 주극성이다. 주극성에 대한 숭배는 고대문명의 여러 유적에서 찾아볼 수 있다. 큰곰자리의 북두칠성은 가장 잘 알려진 주극성이다. <한겨레> 자료사진

|

[토요판] 별

주극성과 고대문명

▶ 오늘날 도시에서 나고 자란 아이들이 밤하늘의 별을 가장 많이 보게 되는 곳은 과학관의 천체관일지 모릅니다. 별 볼 일 없는 시대인 건지 별 보는 일도 쉽지 않습니다. 밤하늘의 수많은 별 중 일년 내내 하늘에 떠 있는 별이 있습니다. 우리보다 별 볼 일 많았던 조상들은 이 별들을 숭배했지만, 우린 이런 별들이 있다는 것조차 잘 모르고 살아갑니다. 조상들에게 영원히 지지 않는 북쪽 하늘의 별들은 어떤 의미였을까요.

우리는 우주의 먼지다. 광활한 우주는 우리를 먼지보다 더 초라한 존재로 만든다. 우리를 잉태한 지구는 ‘우주먼지’에서 태어났다. 최근 미국 코넬대 과학자들은 초신성 폭발 뒤 남은 우주먼지를 관측했다. 지구가 우주먼지에서 만들어졌다는 기존 가정을 뒷받침하는 결과였다. 이들이 관측한, 지구에서 2만7000광년 떨어진 궁수자리 동쪽 한 초신성의 잔해에선 또 다른 별들이 지금도 먼지 속에서 만들어지고 있다.

우리가 전체 우주에서 먼지보다 못한 존재라는 사실을 알게 된 건 얼마 되지 않은 일이다. 갈릴레오 갈릴레이가 손수 만든 지름(직경) 35㎜의 망원경으로 목성의 위성을 발견한 건 400여년 전의 일이었다. 우주의 중심이 지구라고 생각했던 당시 사람들에게 목성의 위성은 지구를 중심으로 돌지 않는 최초의 천체였다. 오늘날 우리는 지름 25m가 넘는 거대 망원경을 만들고 우주 암흑물질의 분포도를 그리고 있지만, 여전히 우주는 미지의 존재다.

오늘날 밤하늘을 보며 스스로 먼지라 체감하는 이는 드물다. 기술의 발달은 우주를 전보다 더 멀리, 더 깊이 들여다보게 했지만 정작 일상에서 밤하늘을 보는 이는 적다. 지구상 인구의 절반은 빛공해(광해)로 별이 보이지 않는 도시에 산다. 시커멓기만 한 밤하늘은 그저 별 모양의 빛이 드문드문 투영된 검고 둥근 천장(플라네타륨)에 불과하다. 도시 안 삶도 천장 너머를 상상할 만큼 여유롭지 못하다. 역설적이게도 문명이 발달할수록 우린 우주와 멀어져 간다.

하늘의 중심 ‘주극성’

일상의 밤하늘에서 지금보다 더 많은 별을 볼 수 있었던 과거 조상들은 자신들이 하늘과 긴밀히 결속돼 있다 생각했다. 그들에게 하늘은 특별한 힘을 발휘하는 존재였다. 달은 모양에 따라 조류를 바꿨고, 태양은 별과 함께 계절을 바꿨다. 세상의 모든 것은 변화한 계절을 따랐다. 계절에 따라 나타나는 비와 바람, 천둥·번개 같은 기상현상에 조상들은 울고 웃었다. 하늘이 인간의 영혼과 사회를 규정한다고 생각했던 고대인들은 하늘과의 긴밀한 관계를 자신들의 일상에 담았다. 달력과 시계, 별자리표와 책력, 신들과 신화, 의례와 의상, 춤, 신전과 무덤엔 고대인들이 생각한 하늘이 담겼다. 그들은 장례에 천체의 은유를 담고, 고인의 유품에 천체의 이미지를 남겼다. 무덤의 구조에도 천문학적 의미가 반영돼 있다.

남아메리카 콜롬비아 동부 열대림의 인디오 부족 데사나(Desana)족은 하늘을 ‘두뇌’라 부른다. 우리의 뇌가 좌우로 나뉘었듯, 은하수가 밤하늘을 나눈 것이라 생각한다. 데사나족의 뇌는 하늘과 공명한다. 식량을 얻기 위해 사냥을 하면 죽은 동물이 ‘영혼의 우물’에 구멍을 남긴다고 믿는다. 그 구멍은 사냥꾼이 죽어야 메워진다. 죽는 사람이 없으면, 새나 물고기도 태어나지 않는다고 그들은 생각한다.

태양이 홀로 지배하는 낮의 하늘과 달리 밤하늘은 다채롭다. 달과 별, 은하수, 유성, 혜성, 성운 등이 밤하늘을 수놓고 있다. 가만히 누워 바라보면, 밤하늘의 천체도 태양처럼 동쪽에서 떠 서쪽으로 진다. 어떤 별들은 태양이 떠오르는 아침까지 내내 하늘에 떠 있다. 지평선 밑으로 지는 일 없이 천구의 북극을 돌며 밤새 하늘에 떠 있는 별들을 ‘주극성’이라 부른다. 북극이나 남극 같은 극지방에서 보면 주극성은 하늘의 별 전부다. 모든 별들이 뜨고 지는 일 없이 밤새 하늘을 옆으로 돌기만 할 테니까. 반면 적도에서 보면 주극성은 없다. 모든 별은 태양처럼 뜨고 지는 ‘출몰성’이다. 북위 37도 부근인 서울에서 봤을 때 밤새 지지 않고 떠 있는 주극성은 천구의 적도인 ‘적위’를 기준으로 53도 이상에 위치한 카시오페이아, 케페우스(세페우스), 큰곰자리(북두칠성), 작은곰자리, 용자리 등에 속한 별들이다.

이 주극성 중 주인공은 단연 북극성(Polaris)이다. 작은곰자리의 꼬리에 해당하는 북극성은 천구 정북에 자리잡고 있어 밤새 움직이지 않는 것처럼 보인다. 지평선 아래로 내려가지 않으면서 밤이든 낮이든 한곳을 지키고 서 있다. 이 때문에 북극성을 중심으로 빛나는 주극성들은 고대인들에겐 숭배의 대상이었다.

뜨지도 않고 지지도 않는 별. 죽지 않는 영원불멸하는 별인 주극성에 대한 숭배는 고대 문명 곳곳에서 볼 수 있다. 고대 이집트인들에게 주극성의 영역은 불멸의 영역, 즉 죽지 않는 별들의 고향이었다. 하늘의 북극인 천정 주위 원형 궤도를 도는 그들은 뜨지도 않고 지지도 않는 영원한 삶과 동의어였다.

지금으로부터 4200~4600여년 전 고왕국시대 이집트에서 통치자 파라오들에게 죽음은 ‘영원한 휴식’이 아니었다. 파라오는 죽음을 통해 영원불멸하는 별들과 하나가 된다. 별이 되어 하늘을 통치하는 것이다.

파라오의 무덤인 피라미드는 이집트인들이 생각하는 죽음과 하늘 사이 연결고리다. 피라미드 내부는 태양의 여정과 천구, 별들의 목적지 등 각종 천체의 이미지로 채워져 있다. 이집트 고왕국 5왕조와 6왕조 시기인 기원전(BC) 2494년부터 2181년 사이 피라미드 내부 석실 벽엔 파라오가 하늘의 별들 사이로 올라가는 모습이 돋을새김으로 조각돼 있다. 이집트 수도 카이로에서 나일강 상류로 24㎞쯤 올라간 곳에 위치한 사카라(saqqara) 유적에선 파라오가 주극성을 만나 이를 다스리는 내용의 이집트 장례문서인 ‘피라미드 텍스트’가 발견되기도 했다.

피라미드는 파라오의 무덤이면서도, 주극성을 다스리는 파라오가 주극성의 영역으로 떠나는 출발지였다. 이집트 카이로 근교 기자의 세 피라미드 중 가장 큰 쿠푸왕의 대피라미드엔 왕의 석실에서부터 외부로 연결된 작은 통로 두 개가 만들어져 있다. 높이와 너비가 각각 23㎝에 불과한 통로들은 한때 ‘환기구’로 불렸지만 진짜 의미는 달랐다. 1964년 이집트의 건축가 알렉산더 바다위와 미국의 천문학자 버지니아 트림블은 두 통로의 방향이 각각 용자리의 으뜸별인 ‘투반’과 오리온자리의 벨트 ‘삼형제별’(삼태성으로 많이 일컬음)에 맞춰져 있다는 것을 밝혀냈다. 투반은 4800년 전 천구의 중심인 북극성이었다. 지구 자전축이 미세하게 흔들리는 세차 현상 때문에 투반은 기원전 3942년부터 기원전 1793년까지 천구 북극에 가장 가까운 별이었다. 지금의 북극성은 서기 500년께부터 북극성이 됐다.

통로가 투반과 오리온자리의 세 별에 정렬돼 있다고 해서 피라미드를 천문대로 볼 순 없다. 통로가 중간에 구부러져 있어 통로를 통해 왕의 석실에서 투반이나 삼형제별을 관측할 수 없기 때문이다. 통로들은 하늘과 땅을 호령했던 파라오의 목적지를 상징적으로 나타내고 있는 것이다. 파라오 쿠푸의 무덤인 대피라미드는 그가 천체로 탈바꿈된 곳, 하늘로 떠나기 위한 베이스캠프 같은 곳이다. 대피라미드를 떠나 하늘에 오른 파라오의 영혼 ‘바’(ba)는 ‘자기 동포들의 선두에 살아 있는 별’이 되어 하늘의 기둥(북극)과 별들을 다스린다. 별이 된 왕은 밤을 다스리고, 시간을 진행시킨다. 역법을 유지하고 계절을 관리한다.

우주먼지에서 태어났지만밤하늘과 멀어져버린 우리

조상들은 하늘과 긴밀했다

지지 않는 별 ‘주극성’은

‘영원불멸’하는 숭배의 대상 별이 된 파라오의 피라미드

진시황의 병마용 군대 모두

하늘의 정점 주극성 향했다

북중미에서 신이 된 별

우린 얼마나 바라보고 있나

|

|

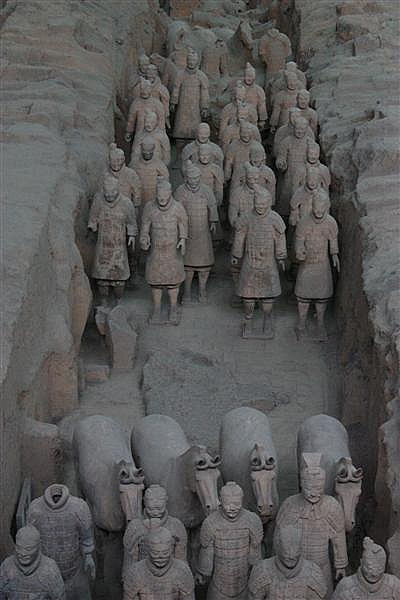

1974년 중국 진시황 무덤 인근에서 발견된 점토 병사들. <한겨레> 자료사진

|

기사공유하기