|

|

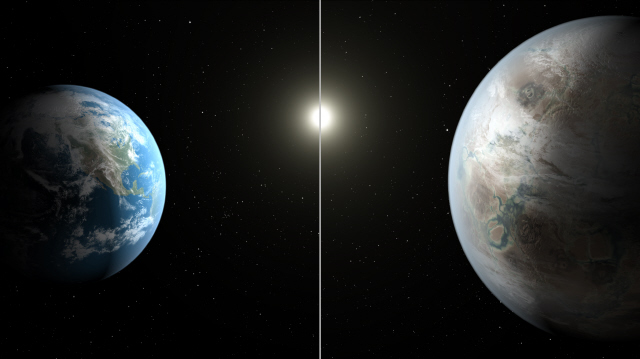

지구로부터 1400광년가량 떨어진 백조자리에서 생명체가 존재할 가능성이 높은 외계행성 ‘케플러-452b’가 발견됐다. 사진은 미국 항공우주국(NASA)이 지난달 23일 공개한 이 행성의 상상도(오른쪽)와 지구의 모습. 나사(NASA) 제공

|

[토요판] 별

외계문명을 찾아라

▶ 최근 지구와 비슷한 외계행성이 발견돼 화제가 됐습니다. 지구와 비슷하다면, 이곳엔 생명체가 존재할 가능성이 큽니다. 또 만약 단세포 생물에서부터 인류와 같은 고등 생명체로의 진화 과정이 우주의 섭리라면, 이곳에 인류처럼 지적인 생명체가 존재할 가능성도 있습니다. 과학자들은 2040년쯤 외계 지적생명체를 찾아온 그간의 노력이 일말의 결실을 얻어낼 것으로 기대하고 있습니다. 외계문명의 존재를 확인하는 일은 우리에게 어떤 의미로 다가올까요? 그들도 우리처럼 우리를 찾고 있을까요?

어떤 별이 있다고 하자. 그 별에 너무 가까우면 너무 뜨거워서 행성 표면의 물이 모두 증발한다. 너무 멀면 표면이 얼음으로 뒤덮인다. 행성 표면에 물이 액체 상태로 존재할 수 있을 정도로 별과 떨어진 지역을 생명체의 ‘서식가능지역’이라고 부른다. 태양계에서는 지구가 태양계의 서식가능지역에 위치하고 있다. 표면에 액체 상태의 물이 존재한다는 것은 생명이 존재할 수 있는 필요조건을 충족한다는 의미이기도 하다.

25년 뒤엔 우리의 미래와 조우할까

케플러-452b는 최근에 발견된 지구와 비슷한 외계행성이다. 지구보다 60% 정도 크고 5배 정도 무거워서 ‘슈퍼지구’라고 부른다. 태양과 비슷한 별 주위를 385일 주기로 공전하고 있는데, 지구처럼 표면이 딱딱한 암석으로 이뤄졌으리라 추정된다. 케플러-452b도 서식가능지역 안에 존재한다. 태양과 비슷한 별 주위를 지구와 비슷한 공전주기로 돌고 있는 서식가능지역 안에 존재하는 표면이 딱딱한 슈퍼지구. 지구와 자연환경 조건이 비슷한 케플러-452b에 눈길이 가는 이유 중 하나는 그곳에 생명체가 살 수도 있다는 기대감 때문이다. 자연환경 조건이 비슷하다면 비슷한 생명체가 존재할 개연성이 높다고 생각할 수 있다. 진화의 과정도 필연이라면 지적 능력을 갖춘 생명체가 존재할 가능성도 있다. 그곳에서 우리는 외계 지적생명체의 존재를 찾아보고 싶은 것이다. 케플러-452b는 지구와 비슷한 정도를 표시하는 ‘유사지구지수’에서 6번째로 높은 0.83을 기록하고 있다. 물론 지구의 값은 1이다. 현재 지수가 가장 높은 외계행성은 0.88을 기록하는 케플러-438b이다. 지난 몇년 동안 케플러 우주망원경이 외계행성을 관측한 결과를 바탕으로 우리 은하 안에 존재하는 유사지구의 수를 추정해보면 놀라운 결과에 직면하게 된다. 50억~500억개 정도의 유사지구가 존재할 것이라는 통계 결과가 나온 것이다. 지구와 비슷한 조건을 갖춘 행성이 굉장히 흔하다는 것이다. 그만큼 지구 생명체와 비슷한 생명이 이들 외계행성에 존재할 개연성이 높다는 이야기다. 그렇다면 그중 일부에서는 우리처럼 지적 능력을 갖춘 외계 지적생명체가 존재한다고 추론할 수 있다. 이렇게 많은 유사지구 중 어느 곳에도 외계 지적생명체가 살고 있지 않다면 오히려 그것이 더 놀라운 결과다. 우리 은하 내에는 수많은 외계 지적생명체가 존재할 것으로 과학자들은 이해한다.

문제는 어떻게 외계 지적생명체의 존재를 관측해서 확인할 것인지다. 직접 외계행성으로 우주탐사 로켓을 보내서 확인해보는 것이 가장 직접적인 방법이다. 하지만 케플러-452b까지의 거리는 1400광년 정도 떨어져 있는데 얼마 전 명왕성을 지나간 뉴호라이즌스호의 속도로 날아가더라도 이 행성에 도달하는 데는 2600만년이 걸린다. 지구에서 가장 가까운 외계행성까지의 거리도 4광년이 넘는다. 몇만년은 날아가야 하는 거리다. 결국 현재 우리의 과학기술 능력으로는 다른 외계행성에 직접 가서 탐사를 하는 것은 불가능하다.

과학자들은 ‘지구’를 표본으로 삼아 직접 방문하지 않고 외계 지적생명체의 흔적을 찾는 방법을 고안했다. 지구는 스스로 빛을 만들어내지 못하고 태양의 빛을 반사해서 그 존재를 드러낸다. 빛의 일종인 전파의 영역에서도 지구는 태양의 전파를 반사한다. 외계인 천문학자가 200년 전에 지구를 관측했다고 생각해보자. 전파망원경으로 지구를 관측한다면 태양 전파를 반사한 형태의 자연적으로 발생한 전파 신호를 지구로부터 포착했을 것이다. 그들이 지금 지구를 다시 관측한다면 어떤 일이 벌어질까. 그사이 지구에서 인공적인 전파신호를 만들어내는 기기들이 발명되었다. 라디오, 텔레비전 그리고 휴대폰 등이 대표적인 인공전파 발생 장치다. 외계인 천문학자는 지구로부터 나오는 전파신호 중 자연적인 신호가 아닌 과학기술문명의 발달에 따른 전파기기들로부터 생성된 인공적인 전파신호가 있음을 알아차렸을 것이다. 그리고 몇가지 추론을 거쳐 지구에 지적 능력을 갖춘 생명체가 존재해서 과학기술문명을 건설했고 그 결과 인공적인 전파신호를 만들어냈을 것이라는 추론에 도달했을 것이다. 그리고 그들은 결론을 내린다. 지구에 외계 지적생명체가 살고 있다고.

마찬가지로 우리도 전파망원경을 사용해서 외계 지적생명체가 만들어냈을 인공적인 전파신호를 찾는 작업을 통해 그들의 존재를 확인할 수 있다. 이런 전략이 지난 50여년 동안 외계 지적생명체 탐색(Search for Extra-Terrestrial Intelligence·SETI·세티) 프로젝트의 주된 전략이었다. 과학자들은 현재 케플러 우주망원경이 밝혀낸 유사지구의 수와 이들을 주된 관측 대상으로 삼고 있는 세티 관측에 사용하고 있는 전파망원경의 관측 시간 등을 바탕으로 추론한 결과 2040년쯤 외계 지적생명체의 인공전파신호를 하나 정도 포착할 수 있으리라는 기대를 한다.

지구와 비슷한 행성 케플러-452b은하계 ‘유사지구’ 무려 500억개

그곳엔 생명체가 살지도 모른다

외계지적생명체 없다면 더 이상해

하지만 직접 가서 탐사 못한다 그들이 만든 인공전파 찾는 작업

2040년쯤 하나 정도 포착할 듯

핵무기로 전쟁했다면 찾기 쉬워

죽은 문명 찾는 아이러니 빠질까

인류 문명의 미래와 만날 수도

|

|

2008년 9월 제주도에 설치된 한국우주전파관측망(KVN)의 21m 전파망원경. 외계 생명체 추적에 전파망원경이 쓰인다. 한국천문연구원 제공

|

기사공유하기