|

|

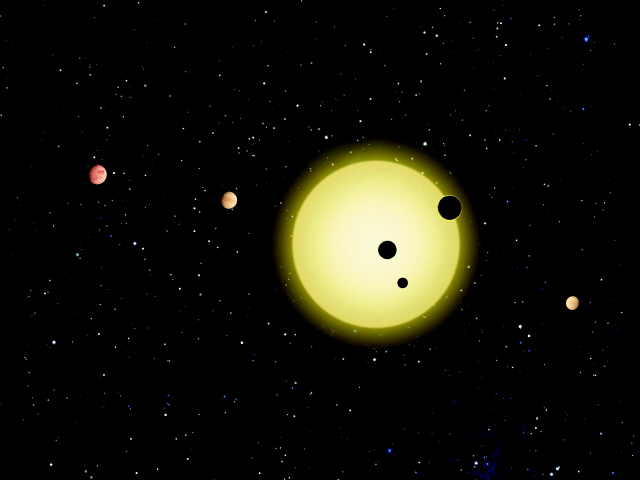

‘케플러-11’은 지구에서 2000광년 떨어진 나이 80억년의 항성계로, 중심의 항성이 6개의 행성을 거느리고 있다. 2010년 8월 케플러 우주망원경에 의해 3개의 행성이 항성을 가리는 현상이 관측됐다. 당시의 장면을 설명하기 위해 그린 이미지다. 미국 항공우주국(나사) 제공

|

[토요판] 별

식현상과 천문관측

▶ 이번 추석에는 달의 겉보기 크기가 큰 슈퍼문을 볼 수 있다고 한다. 미국 같은 곳에서는 월식을 볼 수 있다고 한다. 만약 달이 없었다면 어떻게 되었을까 하면서 마음속의 달을 가려보면 어떨까. 달이 존재하지 않았을 때 지구에 벌어졌을 온갖 현상을 상상하는 건 어떨까. 슈퍼문에 월식이 겹친 특별한 한가위 보름달에 소원을 비는 대신 올해는 잠시 그것을 가려서 다른 진리를 찾아보는 게임을 해보면 어떨까. 그러면 달이 더 소중해질 것이고 한가위 보름달은 더 풍성하게 느껴질 것이다.

<미스터리 음악쇼 복면가왕>은 자신의 진면목을 보여주고 싶은 사람들이 얼굴을 가리고 출연하는 음악 버라이어티 프로그램이다. ‘예쁘기만 하다’고 평가받던 아이돌 가수는 가창력으로 모두를 놀라게 하고, 래퍼가 부르는 달콤한 발라드는 감미로움을 넘어 신비롭기까지 하다. 가수와 그 가수의 흉내를 내는 모창 가수가 함께 숨어 노래하는 <히든 싱어>도 노래를 노래 자체로 듣고 싶다는 욕망을 자극하며 인기를 끌었다. 심사위원들이 노래를 부르는 사람을 보지 않고 의자를 뒤로 돌린 채 목소리만 듣고 평가하는 <보이스 코리아>를 통해선 가창력으로 승부하는 실력 있는 가수들이 배출됐다. 모두 하나를 드러내기 위해 다른 것을 가린 결과다.

달은 지구 주위를 공전하고 지구는 태양 주위를 공전한다. 그러다 보니 가끔 달이 태양과 지구 사이에 일직선으로 놓여 태양을 가리는 현상이 일어난다. 달이 태양을 가리는 현상을 일식이라고 한다. 달은 태양에 비해 400배가량 작다. 지구와 달 사이 거리도 지구와 태양 사이의 거리보다 400배 작다. 물론 우연이다. 지구와 달 사이의 거리는 지구-달 시스템이 생성된 이후 계속 멀어지고 있으니 이 숫자도 당연히 변해왔다. 하지만 이 우연으로 지구에서 달과 태양을 보면 그 겉보기 크기가 비슷해 보인다. 비슷한 크기의 달이 태양을 완전히 가리는 것을 ‘개기일식’이라 한다. 반면 달이 태양을 완전히 가리지 못하고 마치 고리반지처럼 보이는 현상은 ‘금환일식’이라 한다. 지구 주위를 타원으로 돌고 있는 달이 지구에 좀 더 먼 위치에 있어 그 겉보기 크기가 태양보다 작을 때 금환일식이 일어난다. 태양과 달과 지구가 정확하게 일직선상에 놓이지 않은 상태에서 배열됐을 때는 ‘부분일식’이 일어난다.

일식 때만 보이는 것

텔레비전 음악 프로그램들처럼, 개기일식이 일어나면 보이지 않던 것들이 보이기 시작한다. 태양으로부터 수백만 킬로미터를 뻗어 나오는 수십만에서 수백만도의 온도를 갖는 코로나가 바로 그중 하나다. 태양 표면의 온도가 6000도 정도인 것을 생각해 보면 코로나는 엄청나게 뜨거운 태양의 플라스마 대기라고 할 수 있다. 태양이 밝게 빛나는 동안에는 밀도가 낮은 코로나를 볼 수 없다. 일식이 일어나 태양 빛이 가려지면 코로나는 그제야 모습을 드러낸다. 천문학자들에게 일식은 코로나를 연구할 절호의 기회다.

개기일식이 일어나는 몇 분 동안은 그 지역에 햇빛이 전혀 닿지 않기 때문에 낮이지만 밤하늘처럼 온 하늘이 깜깜해진다. 당연히 낮에는 볼 수 없던 별들이 보인다. 파란 하늘 뒤편에 숨었던 별들이 밤하늘에서처럼 그 모습을 그대로 드러낸다. 1919년 영국의 천문학자 아서 에딩턴은 일식이 일어난 낮하늘의 별들을 관측해서 아인슈타인의 일반상대성이론이 맞는다는 것을 증명하기도 했다. 일반상대성이론에 의하면 어떤 물체가 놓여 있으면 그 주변의 시공간이 휘어지는 현상이 일어나야만 한다. 일식이 일어나면 그 주변의 별들이 모습을 드러낸다. 에딩턴은 일식이 일어나는 순간에 태양 주위의 별들을 사진으로 찍었다. 일식이 일어나기 6개월 전에는 일식이 일어날 때 태양 주위에 보이는 별들이 밤하늘에 떠 있었을 것이다. 에딩턴은 미리 그때 별들의 사진도 찍어놓았다. 6개월 전 밤하늘의 별 사진과 일식이 일어나던 때의 별 사진의 차이는 태양이 있느냐 없느냐 하는 것이다.

일반상대성이론에 의하면 태양이라는 물체가 존재한 낮하늘의 경우 태양 주변 공간이 휘어져야만 한다. 그렇다면 태양보다 더 먼 곳에서 지구를 향해서 오는 별빛들이 태양 때문에 휘어진 시공간을 이동해야만 할 것이다. 편평한 시공간을 직선으로 이동하는 것과 휘어진 시공간을 따라 움직이는 것은 차이가 날 것이다. 지구에서 보기에 별의 위치가 달라져 보일 것이다. 태양의 질량을 알면 그 주위의 시공간이 얼마나 휘는지 정확하게 알 수 있고 주변의 별빛이 태양이 없었을 경우와 얼마나 다른 위치에서 보이는지도 정확하게 계산할 수 있다. 에딩턴은 대중들 앞에서 마치 쇼를 하듯 자신이 찍은 두 장의 사진을 비교하는 작업을 라이브로 진행했다. 결과는 이론적으로 예측한 그대로였다. 별들의 위치가 변해 있었던 것이다. 시공간이 태양 때문이 휘지 않았다면 일어날 수 없는 현상이었다. 이 사건으로 1915년에 발표한 일반상대성이론은 뉴턴역학을 무너뜨리고 중력에 대한 표준이론으로 자리를 잡았다. 아인슈타인과 에딩턴은 세계적인 슈퍼스타가 되었다.

달이 태양을 가릴 때‘코로나’를 볼 수 있다

개기일식 때 뜨는 낮별

일반상대성이론 증명했다

어두울 때 비로소 보이는 것들 별은 잘 보이지만 별이 동반한

외계행성 관측은 쉽지 않다

행성이 별빛을 잠깐 가릴 찰나

케플러망원경에 행성을 담는

천문학자들의 ‘복면가왕전’

|

|

2009년 미국 항공우주국이 발사한 케플러 우주망원경은 태양계 밖의 외계행성을 찾고 있다. 생명체 거주가능 영역이라고 불리는 ‘골디락스 행성’을 찾는 게 주요임무다. 미 항공우주국 제공

|

기사공유하기