|

|

일러스트레이션 이민혜

|

[매거진 esc] 성석제의 사이(間) 이야기

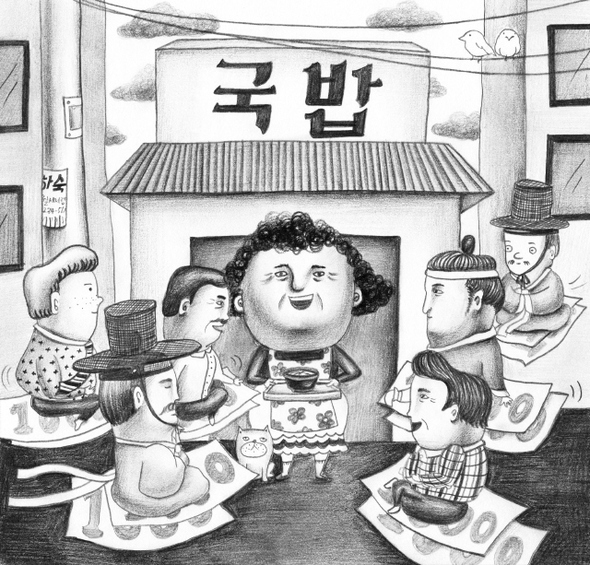

아는 사람만 아는 서울내기들의 맛집 3편-한그릇에 2000원 받는 국밥집 주인에게 감동받은 사연

이삼십년 단골 중에는

교수도 있고 고물 줍는 이도 있어

돈내지 말고 드시라 해도

떳떳하게 자기돈 내고 먹는 거지

그런 손님들 때문에

식당을 그만두지 못하는 거야

서울내기를 일컫는 말에 ‘서울깍쟁이’라는 게 있다. 깍쟁이는 사전적 의미로는 ‘까다롭고 인색하고 약삭빠르며 자기 이익만 밝히고 남을 배려하지 않는 사람’을 가리킨다. 깍쟁이의 유래에 대해서는 대표적으로 두 가지 설이 있다.

‘깍쟁이는 ‘깍정이’가 변해서 된 말로 깍정이는 원래 서울 청계천과 마포 등지의 조산(造山)에서 기거하며 구걸 행각을 하거나 장사를 지낼 때 조력한 대가를 받아 살던 무리’라는, 역사적인 근거가 느껴지는 설이 첫번째다. 두번째는 말의 의미와 변통(變通)에 중점을 두어 ‘서울에는 가게가 많았고 가게에서 일하는 ‘가게장이’가 많았던 까닭에 이를 줄여 부르다 깍쟁이가 됐다’는 것이다. 가게의 어원은 ‘가가’(假家), 곧 사람이 거주하는 집에 대응하는 가건물이다. 나는 두번째 설, 곧 ‘가가>가개>가게+장이>각장이>깍장이>깍쟁이’의 설에 조금 더 끌린다.

서울의 오래된 동네, 오래된 골목, 오래된 가게에 가면 이 집주인 참 깍쟁이겠다 싶은 곳이 있다. 가게 안팎이 금방 청소한 듯 깔끔하고 가격표가 잘 붙어 있는 대신 에누리가 별로 없다. 주인은 나이가 어느 정도 있고 발음이 정확하고 불필요한 말을 거의 하지 않는다. 시골에서 온 어리숙한 사람이 눈 뜨고 코 베이는 서울에서 대대로 살아온 만큼 경위가 바르되 경우도 밝다.

조선시대에 서울의 가게를 대표하던 것은 육의전으로 종로에 자리잡고 있던 여섯 가지 종류의 어용상점(御用商店)인데 명주, 종이, 어물, 모시, 비단, 무명을 팔았다. 이들은 왕실과 국가의 주요 의식에 (좋은) 물건을 (싸게) 납품하는 대신 강력한 특권을 부여받았으니 상품의 독점과 전매권을 행사하며 상업 경제를 지배했다. 쉽게 말해 ‘국가대표 가게장이’가 장사를 하는 곳이었다.

그러니까 조선시대 서울 가게에는 음식점이 포함되지 않았다. 음식점은 주막이나 모줏집 같은 형태로 존재했지 ‘음식 파는 가게’는 아니었던 것이다. 서울의 서민들이 가장 쉽게 만들고 흔히 먹던 음식은 무엇일까. 화가인 이승만(1903~1975)의 <풍류세시기>에 의하면 장국밥과 모주다.

20세기 중반까지만 해도 서울의 골목골목에는 모줏집이라는 게 있었고 여기서는 술을 거르고 남은 술지게미에 물을 타서 모주(母酒)를 만들어 팔곤 했다. 가게가 없는 모주팔이 주모는 골목 안쪽 남의 집 처마 밑이나 굴뚝 곁에 자리를 잡고는 가마솥을 걸었다. 여기에 막비지에 시래기, 겉된장을 버무려 넣고 물을 부어 간을 맞춘 국을 모닥불을 지펴 끓여냈다. 그러고 나서 제 서방이나 막벌이꾼 중 목청이 큰 사람으로 하여금 “모주 잡슈” 하고 길거리에서 외치게 하면 지나가던 사람들이며 모주꾼들이 한둘씩 모여들어 그날의 장이 서게 된다는 것이다.

음식점 유리문에 붉은 페인트로 쓴 ‘대중식사(大衆食事), 외상사절(外上謝絶)’이라는 사자성어가 뜻하던 바대로, 서민 대중이 음식 소비의 주체가 되었다. 하지만 그 많은 대중이 많이 찾아드는 곳은 역사가 오랜 ‘원조집’이다.

‘원조집’ 주인의 가장 큰 괴로움은 “원조라면서 왜 음식 맛이 처음 같지 않고 달라졌느냐”는 나이 지긋한 손님의 항의라고 한다. 맛은 철저히 개개인의 주관적인 감각, 경험으로 느껴지는 것이다. 어떤 음식을 대하는 사람의 조건은 그때마다 다르다. 같은 음식을 같은 장소에서 같이 먹는 사람끼리도 평가가 엇갈린다. 수많은 사람이 만족할 수 있는 평균적인 맛과 수많은 음식점 사이에서 경쟁력을 가질 수 있는 개성 사이에서 줄타기를 하는 ‘음식 가게장이’를 탓할 수 없다는 말이다. 어떤 음식을 평생 기억에 남을 정도로 맛있게 먹었을 때의 그 맛을 찾는 건, 그때의 자신을 찾는 것과 같다. 잊지 못할 첫사랑을 찾아가서 왜 모습이 달라졌느냐고 항의할 수 없는 것과 마찬가지다.

서울 한복판에서 육십년 넘게 변함없이 소뼈 우린 국물에 우거지를 듬뿍 넣어서 끓인 국밥을 만들어 팔아온 음식점이 있다. 언제 어디서 누구에게든 들을 때마다 솜털이 곤두서는 단어지만 적응을 해보려는 필사의 노력으로 써보자면, 이 음식점의 국밥은 정말 ‘착한’ 가격이다. 2014년 여름 현재 국밥 한 그릇이 2000원인 곳이다.

삼사년 전 처음 그 음식점에 갔을 때 보니 벽에 주인장의 공고문이 붙어 있었다. 요지는 ‘물가 앙등으로 인해 수십년간 유지해오던 가격을 지키지 못하고 500원이나 인상하게 되어 죄송하다’는 것이었다. 당장 드는 의문이 2000원이라는 가격은 원가에 미칠까 하는 것이었다. 엄연히 세금이며 임대료를 부담하는 여느 가게처럼 생겼고 일하는 사람도 있으며 새벽 4시부터 밤 10시까지 영업을 하느라 불을 켜두고 난방도 하고 있으니까.

“걱정하지 마. 이 집 주인 먹고살 만하다니까 그러네. 내가 좀 알아. 식당 잘되든 안되든 별로 구애 안 받고 자기 내켜서 음식점 하는 거야.”

나를 그곳에 데리고 간 사람, ‘경위가 바르다’ 할 때의 경위를 꼭 ‘경오’로 발음하는 서울내기는 그렇게 말했다.

“국밥 일인분에 이천원 받으면 얼마나 남는대요? 팔십팔전?”

“거야 모르지. 자네가 걱정 안 해도 돼. 이 집 주인 이래 봬도 근처에 빌딩까지 가지고 있다는 소문이 있어.”

“어떤 놈이 그런 헛소문을 퍼뜨리고 다닐까. 정말이라면 나 같으면 당장 식당 문 닫아겁니다. 빌딩에서 월세나 받아서 띵까띵까 놀러나 다니겠네.”

“여기 오는 사람들이 다 당신 같은 줄 알아? 이십년 삼십년 단골도 흔해. 그중에는 교수도 있고 사업가도 있지만 고물 주워다 팔아서 국밥 한 끼 사 먹을 돈 마련한 사람들도 꾸준히 온다는 거야. 주인이 그런 분들한테는 돈 내지 말고 그냥 드시라고 해도 죽어도 자기가 번 돈을 내고 떳떳하게 국밥을 사 먹는다는 거지. 그 사람들, 이 집 아니면 그 돈으로 다른 데 가서 밥 사 먹을 수 있겠느냐고 하더라고. 그런 손님들 때문에 식당을 그만두지 못하는 거야. 명절 빼고는 쉬지도 못한다니 일년에 삼백육십삼일 식당에 붙들려 있었다는 거지. 돈이 있다 한들 쓸 시간이 전혀 없었겠지. 그런 식으로 돈이 한푼 두푼 모이면 가까운 데 작은 집 같은 거 사고 그거를 조금 불리고 불어나고 하는 식으로 하다 보니 종국에는 자그마한 빌딩이 됐다는 거지.”

내 눈에 거의 달관한 표정으로 국솥 옆에 앉아 있는 주인이 보였다. 서민들을 상대로 평생 국밥을 팔아온 그녀에게서는 넉넉하고 여유로운 느낌이 났다.

“이 집에서는 국물 한 방울, 밥알 하나 남기면 안 돼. 보는 눈이 얼만데. 막걸리 따라놓은 것도 다 마셔, 얼릉.”

이미 다른 곳에서 돼지갈비에 김치찌개를 먹고 온 터라 배가 이미 불렀지만 국밥을 끝까지 다 먹고 그릇을 거꾸로 들어서 머리 위로 흔들어 보이지 않을 수 없었다. 결국 허리띠가 고장 나 버렸다.

“적선을 하는 집안에 반드시 경사가 있다더니.”

맨 먼저 자리에서 뛰쳐나와 계산을 하고 나자 저절로 문자가 흘러나왔다. ‘덕이 있고 잘 베풀고 여유가 있으며 자기 이익을 밝히기보다는 남을 배려하는’ 깍쟁이에게 경사가 생긴 것이겠다.

성석제 소설가

광고

기사공유하기