|

|

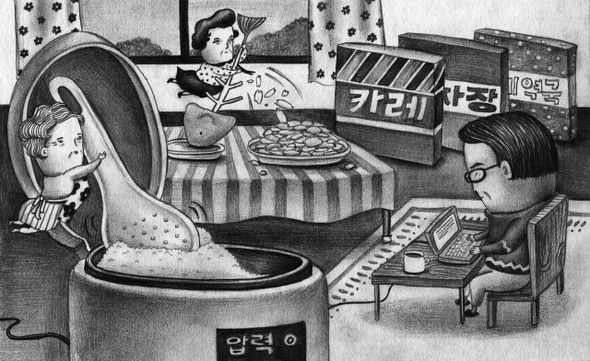

일러스트레이션 이민혜

|

[매거진 esc] 성석제의 사이(間) 이야기

접시에 뼈가 수북해질 때까지 생선살을 발라주던 부인, 남이 발라주는 생선살의 꿀맛

|

생선조림이 든 냄비 앞에서

뼈를 발라 접시에 쌓기 시작했다

신석기 시대의 조개무덤과

골각기가 생각난 건 왜였을까 강원도 속초에는 ‘속초 오대 진미’가 있다. 인터넷에 나오는 ‘속초 5미’와는 전혀 다른 것이다. ‘속초 오대 진미’는 내가 정한 것이니 인터넷에는 나오지 않는다. 그렇게 마음대로 막 지어도 되느냐고? 된다. 각자 다 지을 수 있다. 상주 삼미, 대구 오미, 광주 칠미…. 속초 오대 진미는 때에 따라 달라질 수 있다. 지난여름부터 어떤 선연(善緣)으로 속초를 부쩍 자주 드나들게 되면서 내 나름으로 먹어보고 명성을 듣고 만든 속초의 오대 진미는, ‘원조 할머니 순두부’ ‘홍게 장칼국수’ ‘막국수’ ‘산채정식’(이건 속초에 없고 양양에 있지만 주인이 속초 출신이다) 그리고 ‘생선조림’이다. 생선조림은 속초 같은 항구도시가 아니면 쉽게 먹기 힘든 음식이다. 어항에 들어오는 물고기 중에 크기가 작고 가짓수는 많은 잡어들이 있다. 지명도나 상품성이 떨어져 값이 싸다. 그 잡어를 가져다가 일일이 손질을 하고 양념한 냄비에 넣고 조린 음식이 생선조림이다. 속초에 자주 드나들기 시작할 무렵 속초의 정치 문화 사회 경제를 주름잡고 있는 것으로 추정되는 여성들의 점심 초대를 받았다. 황감하게 식당에 달려가 보니 여섯 분의 여성이 이미 좌정해 있었다. 내가 나이가 제일 어린 축이었다. 여성 가운데 가장 연소한 분과도 예닐곱 살 가까이 차이 났다. 여성 중 나이가 가장 많은 분이 생선조림이 든 냄비 앞에 나를 앉혀놓고 생선의 뼈를 발라서 접시에 쌓기 시작했다. 내게는 살을 먹기만 하라는 것이었다. 사양하거나 거부할 수 없는 요청이었다. 모두들 나만 바라보고 있었다. 내가 어떻게 반응하는지에 따라서 앞으로 어떻게 대접을 해줄지 결정할 분위기였다. 나는 난생처음 먹어보는 생선의 살을 입에 넣었다. 오, 짭짤하고 맛있었다. 뼈를 바르던 여성이 이름을 말해줬으나 낯설었다. 다음도 그다음도 마찬가지였다. 접시에는 뼈가 수북하게 쌓이고 마침내 자그마한 무덤 형상이 되었다. 신석기시대의 조개무덤과 골각기(骨角器)가 생각난 건 왜였을까. 그날 나는 난생처음 먹는 물고기로만 10여 종이나 밥과 함께 먹었다. 다 먹고 나서는 배가 부르지도 고프지도 않고 딱 알맞았다. 맛은 일단 질감이 다양하고 고소하고 완성도가 높다고나 할까, 총체적으로는 숟가락질을 멈출 수 없도록 기막히게 좋았다. 예의를 차리느라고 중간에 한 번 물어보기는 했다. “어째서 뼈만 발라주시고 생선은 안 드시나요? 혼자만 먹기가 면구스럽습니다.” 계속 뼈를 바르던 아름다운 부인은 이렇게 대답했다. “난 어릴 때부터 내가 먹으려고 생선 뼈를 발라본 적이 없어요. 또 이런 작은 물고기는 뼈 바르기가 성가셔서 못 먹어요. 다른 사람이 맛있게 먹도록 발라줄 수는 있지만 나를 위해 내가 뼈를 발라 먹지는 못하겠어요.” 그러자 식사에는 조금밖에 손을 대지 않고 내내 우리를 지켜보던 옆자리의 여성이 말했다. “나도 손자들이 게를 먹을 때 살을 빼주기는 하는데 내가 먹을라치면 귀찮아서 못 먹겠어. 안 먹고 말지.” 다른 여성들도 모두 한마디씩 보탰다. “나도 나 먹으려고 음식을 하면 맛없어 못 먹겠어. 혼자 해서 혼자 어떻게 먹는대?” “아랫목에 앉아서 얻어만 먹으려는 인간도 문제지만 그런 인간이라도 있어야 밥할 맛이 나니, 원.” 수렵과 어로 같은 ‘바깥일’을 한다는 핑계로 매양 얻어만 먹는 족속에게 희망이 있는 것은 바로 이런 숭고한 여성들의 헌신성이 대대로 유전되어 오고 있기 때문이리라. 점점 상업화되거나 줄어들고 있긴 하지만. 성석제 소설가

기사공유하기