|

|

일러스트레이션 이민혜

|

[매거진 esc] 성석제의 사이(間) 이야기

‘원조 할머니 순두부’ 식당의, 할머니 아닌 젊은 사장님에게 들은 원조의 시작과 현재

|

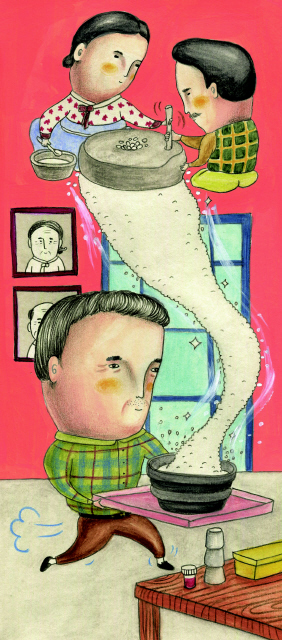

이십리 길을 걸어온 소년

오빠의 책가방을 든 소녀

호롱불 아래 맷돌로 콩을 갈다가

꾸벅 조는 부모를 떠올리자

눈시울이 시큰해졌다 그런데 이 사장님, 할머니가 아닌 오십대 초반의 남자였다. 다른 사장님이 두 분이 있는데 그의 형님과 누나였다. 원조 순두부 식당을 창업한 할머니는 식당에 사진으로 걸려 있었다. 1965년도에 집에서 두부를 만들어 팔기 시작했고 80년대 중반에 순두부 식당을 개업했으며 부모가 돌아가신 뒤로 자식들이 대를 이어 원조 순두부의 맛을 지키고 있다. 나는 두부를 특별히 싫어하거나 좋아하지 않는다. 두부는 밥이나 김치처럼 가정 음식에 흔한 음식이다. 모두부든, 순두부든, 두부를 굽든 찌든 끓이든 생으로 먹든지 간에 두부는 양념(간)에 따라 맛이 입에 맞거나 맞지 않을 뿐 솜씨가 맛의 차이를 크게 좌우하는 음식이라는 생각은 하지 않았다. 최근에 ‘원조 할머니 순두부’ 식당이 단골이 되기 전까지는. 순두부의 원료는 콩이다. 같은 콩으로 만들어낸 같은 식단이 다른 식당의 것과 차별되는 맛을 가지려면 남다른 무엇인가가 필요하다. 금방 펄펄 끓여 나와서 뜨겁고 양념이 화끈하게 강한 서울의 순두부와 다르게 이곳의 순두부는 맑고 간이 세지 않아 원래의 두부 맛이 난다. 이처럼 강하지 않고 섬세한 데서 진짜 맛을 끌어내야 하는 순두부에서는 고수와 하수의 차이가 크게 난다. ‘원조 할머니 순두부’ 식당의 식단은 주변의 다른 식당과는 달리 단 한 가지, 순두부 정식이었다. 사장님은 원재료인 우리콩을 계약재배로 대량 구매하고 있어 콩의 질이 뛰어나다고 했다. 그 콩으로 손님이 많고 적음에 따라 때맞춰 순두부를 만들어낸다는 것이다. 고소하고 신선한 맛은 나겠지만 원조의 깊은 맛은 다른 데서 생길 것 같았다. 맛은 분위기에 의해서도 많이 좌우되게 마련이다. 실내 분위기가 우중충하지 않고 깔끔했다. 일이 손에 익은 종업원들은 손님의 요구에 빠르게 대응하면서도 자연스럽게 웃는 낯이었다. “원조의 진짜 맛이 뭔지 좀 가르쳐 주세요. 그걸 어떻게 지켜나가는지도. 나도 좀 써먹을 데가 있는데.” 내가 묻자 사장님은 사람 좋은 얼굴로 웃기만 했다. 90년대 초반 이후, 그는 삼십년 가까운 세월 동안 명절 때를 제외하고는 단 하루도 빠짐없이 새벽 5시 반에 일어나 식당으로 향했다. 아침 7시에는 식당 문을 열었고 저녁 7시를 전후해 문을 닫았다. 자신이 모든 식재료를 직접 구해오고 장을 담그고 음식은 일일이 맛을 본 이후에 손님 앞에 내놓는다. 음식 맛은 굳이 먹어보지 않아도 안다. 눈으로 보고 냄새를 맡는 것만으로도 제대로 만들어진 것인지 그렇지 않은 것인지를 판별할 수 있다. 아니면 손님의 표정으로도. “고생하셨다는 건 알겠는데 다른 식당을 운영하는 사람들도 다 그렇게 할 수는 있죠. 손님들한테 어떻게 이게 원조의 맛이라고 설득을 할 수 있느냐 이거죠.” 부모는 밤늦게 콩을 갈았다. 부부가 돌아가며 맷돌에 콩을 집어넣고 어처구니(맷손)를 번갈아 잡고 돌렸다. 콩을 갈아서 나온 즙을 베보자기에 밭쳐서 뜨거운 물을 붓고 콩국물과 비지를 분리해 냈다. 콩국물을 가마솥에 넣은 뒤 아궁이에 불을 땠다. 끓어오르기 시작하면 불을 줄이고 간수 대신 쓰는 동해 바닷물을 넣어서 두부로 응고시켰다. 두부를 틀에 넣고 누르면 모두부가 된다. 이러다 보면 금세 날이 밝아온다. 새벽부터 두부를 먹으러 온 사람들이 문밖에 줄을 섰다. 주인이 두부가 아직 굳지 않았다고 하면 굳지 않은 두부(순두부는 서울말이고 원래는 초두부라고 불렀다고 한다. 이때의 ‘초’는 첫 번째를 의미하는 初였을 것이다)라도 좋으니 팔라고 부탁했다. 순두부를 내놓으면 혹시 밥 남은 건 없느냐 했고 결국 자신들이 먹던 반찬까지 내주기도 했다. 본디 인심 후하고 음식 솜씨가 좋았던 종갓집 며느리, 자식들 공부시키고 살림을 꾸려나가려고 부업으로 두부를 만들어 팔다가 음식 맛이 알려지는 바람에 매일 새벽에 문을 여는 순두부 식당을 차리게 되었다. 그게 ‘원조 할머니 순두부’의 시작이었다. 바닷물이 든 무거운 물통을 메고 들고 이십리 길을 걸어서 집으로 오는 소년들, 오빠와 남동생의 책가방을 든 소녀, 겨울 칼바람에 빨개진 소녀의 손이 생각났다. 어둑한 호롱불 아래서 맷돌로 콩을 갈거나 아궁이에 불을 넣고 솥을 젓다가 꾸벅꾸벅 조는 부모를 떠올리자 갑자기 내 눈시울이 시큰해졌다. 비로소 원조의 맛이 뭔지 알 것 같았다. “우리는 아직 두부 만들 때 옛날 방식으로 솥을 쓰고 있고 어릴 때 먹던 음식의 맛을 지키고 있어요. 그것뿐인걸요.” 성석제 소설가

기사공유하기