|

|

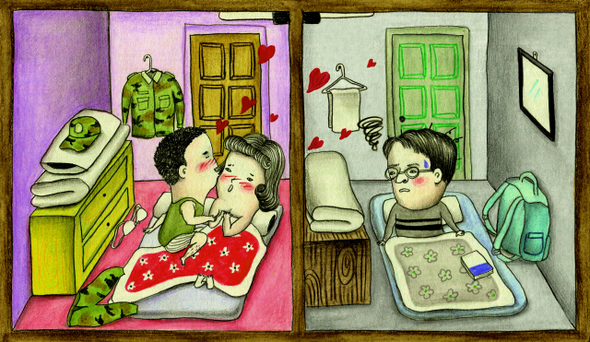

일러스트레이션 이민혜

|

[매거진 esc] 성석제의 사이(間) 이야기

방랑벽이 만들어낸 여관 순례…여인숙에서 만난 두 청춘은 어디서 와서 어디로 갔을까

|

두 이웃의 숨죽인 격투는 계속되었다

하나의 파도가 사그라질 때마다

깊은 한숨과 애절한 애원이 잇따랐다

결국 내가 벽을 두드리며

소리를 지르고야 말았다 전국 각지의 절을 돌아가며 요사채에다 하숙생처럼 일반인을 받아서 일정 금액의 시주를 받고 숙식을 제공하는 제도를 여러 차례 활용했다. 요사채에 있는 사람들 사이에서 고시생도 아니고 수험생도 아니고 출가를 할 것도 아니고 하다못해 절이 있는 산의 정기를 받을 것도 아니면서 빈둥거리는 게 퍽이나 주의를 끌었다. 그래서 뭔가를 쓰는 척 대학노트를 사다가 무슨 말인지 모를 이야기를 긁적이기도 하고 평소에는 쉽게 읽히지 않는 난해한 책도 읽는 척했다. 그게 지금 생업을 유지하는 데 가장 긴요한 기초자산이 될 줄 알았다면 조금 더 오래, 질기게 버텼을 텐데 하고 가끔 후회를 하곤 한다. 산중 한적한 절에 오래 파묻혀 있다 보면 이미 방랑 중인데도 다시 방랑벽이 도지는 희한한 경우를 경험하게 된다. 가출 중의 가출, 출가 중의 출가에 해당한다. 해남의 땅끝마을 가까운 절에 있을 때 어느날 오후, 12시의 점심 공양을 마치고 마루에 앉아 있는데 강력한 방랑벽이 용암처럼 부글부글 솟아오르는 것을 느꼈다. 나는 가지고 있는 돈을 모두 주머니에 넣고 절에서 내려와서 짐작하기로는 젖과 꿀이 흐르고 있을 세속도시인 해남 읍내로 가는 버스를 탔다. 버스비를 내고 나니 다시 돌아올 버스비 말고는 겨우 하룻밤을 보낼 돈밖에 남지 않았다. 오후 늦게 읍내로 가자마자 우체국에 가서 당시로서는 유일하게 실시간 자금이체가 되는 전자통장의 잔고를 확인했다. 그 전에 확인했을 때와 마찬가지로 깨끗했다. 시장에 가서 최대한 값싸고 양이 많은 밥을 사서 먹고 나니 그날 절로 돌아가는 버스 편은 끊어져 버렸다. 할 일도 없고 유흥비도 없어서 일찌감치 하천변에 있는 하숙에 들어갔다. 겨울이라 어둠이 금방 와주었다. 기다란 ‘ㄷ’자 모양의 하숙 마당에는 투숙객이 함께 씻을 수 있는 수도꼭지가 달린 세면대, 공용화장실이 딸려 있었다. 방이 스무개쯤 될까. 절반 이상의 방은 형광등 하나를 나눠 썼다. 천장 아래에 구멍을 뚫고 형광등을 집어넣어서 동시에 두 방을 밝히게 되어 있는데 끄는 스위치는 한쪽 방에만 있었다. 다행히 내가 든 방에 스위치가 있어서 밤중에 불을 끄고 켜는 주도권을 잡을 수 있었다. 그러면 뭐하나, 볼만한 책이 있는 것도 아니고 텔레비전도 없었으며 쳐다보다 숨 막혀 죽어버릴 연인이 있나. 어쨌든 나는 다시 배가 꺼지기 전에 얼른 자려고 불부터 껐다. 초저녁에는 옆방에 든 손님이 없었다. 열 시쯤 되었을까. 전전반측하고 있는 중에 옆방에 손님이 들어왔다. 여인숙 주인이 내가 안 자고 있는 줄 안다는 듯 잠깐 불을 켜라고 소리쳤다. 하룻밤 동안 얇은 나무판자 벽 하나를 사이에 두고 이웃이 된 손님은 첫 휴가를 나온 군인이었다. 그리고 그의 연인. 두 사람은 공식, 비공식적으로 한방에서 처음으로 같이 자는 것 같았다. 군인은 다음날 북위 38도 이북의 전방으로 가기 위해 첫차를 타게 되어 있었다. 그는 군인다운 불타는 투지로 상대를 공략했다. 하지만 연인은 이미 철벽같은 수비태세를 갖춘 상태였다. 부드러운 화술과 적당한 위무로 맹목적이고 성급한 공격을 거듭 무산시켰다. 불을 끈 지 두 시간이 넘도록 두 이웃의 숨죽인 격투는 계속되었다. 그 밤에 두 사람 사이에 오간 간절하고 애달픈, 격정적인 대사를 차마 필설로 형용할 수 없다. 한 번의 파도가 지나가면 다시 곧 새로운 파도가 일어났다. 하나의 파도가 사그라질 때마다 깊은 한숨과 수고양이가 치통을 앓는 것 같은 애절한 애원이 잇따랐다. 결국 내가 벽을 두드리며 소리를 지르고야 말았다. “아, 이 사람들아! 제발 사람 잠 좀 잡시다, 예?” 순진한 그들은 자신들이 가진 시공의 권리를 주장하지도 않고 조용해져 버렸다. 다음날 아침, 세면대 앞에서 군화끈을 묶고 있는 군인을 보았다. 그는 한숨도 자지 못한 듯 얼굴이 푸석했다. 코 밑에는 거뭇한 수염처럼 코피가 꺼멓게 말라붙어 있었다. 이백은 <춘야연도리원서>(春夜宴桃李園序)에서 ‘무릇 천지는 만물의 여관이며 세월은 영원한 나그네다’라고 말한다. ‘인생은 나그네길 어디서 왔다가 어디로 가는가’는 최희준이 부른 노래 <하숙생>의 시작 부분이다. 모두 다 맞는 말씀, 나그네의 영원한 법어(法語)이다. 성석제 소설가

기사공유하기