|

|

포도는 한여름 투루판의 명물이다. 시내 호텔 앞에 터널처럼 우거진 포도나무 넝쿨과 주렁주렁 열린 포도송이가 뜨거운 여름 햇볕 아래 시원한 그늘을 만들어 주고 있다. 선글라스에 양산을 쓴 채 지나는 여인의 모습이 한가롭다.

|

정수일의 실크로드 재발견 <10> 투루판의 명물 카레즈와 포도

문명은 어떤 곳에서 탄생하는가. 문명사가들이 던지는 해묵은 질문이다. 대체로 자연환경이 유리한 곳에서 탄생한다는 게 종래의 통설이다. 나일 강을 비롯한 세계 4대 강 유역에서 보이듯 강물이 범람해 기름진 땅이 생기며 인류는 그곳에서 고대문명을 꽃피웠다는 것이다. 그러나 영국의 문명사가 토인비는 상반된 견해를 내놓았다. 오히려 문명은 불리한 자연환경의 도전에 인간이 성공적으로 응전한 곳에서 탄생한다는 ‘도전과 응전’의 원리가 그것이다. 사실 강물의 범람은 자연의 도전이며, 그것을 이용하는 것은 지혜로운 응전일 따름이다. 높은 산과 빽빽한 정글 속에서 태어난 마야나 잉카 문명은 토인비의 논리를 뒷받침하는 증좌가 되기에 충분하다. 이제 그 논리를 투루판의 현실에서 검증해 보자. 투루판 주위는 만년설 뒤덮인 고산지대이고 땅은 해면 이하로 움푹 패어 항상 강풍이 불어대는, 사막 속 분지다. 한여름과 한겨울 기온차는 무려 섭씨 60~70°를 헤아리며 증발량은 강우량의 180배나 된다. 형언하기 어려운 자연환경의 극한지대다. 신석기 시대부터 이 땅에 태를 묻은 투루판 사람들은 극한적 자연조건에 과감히 응전해 풍요로운 땅을 일궜다. 그 본보기가 바로 ‘카레즈(坎兒井)’와 포도라는 ‘응전의 전리품’이다. 5,000km 지하 인공수로, 카레즈는 투루판의 생명수요 혈맥이다

|

|

혹독한 자연환경 맞선 인간 ‘응전의 전리품’-‘정수일의 실크로드 재발견’ 투루판 명물 카레즈와 포도

|

투루판에 도착한 첫 날 곧바로 카레즈 박물관으로 향했다. 카레즈의 우물과 고성 유지, 포도 건조장 같은 투루판의 상징물들을 배합한 박물관 건축양식이 퍽 이채롭다. 관내 전시품 중에는 대형 카레즈 모형을 비롯해 카레즈의 굴설 과정과 방법, 공정에 쓰인 공구 등이 각종 사진과 함께 전시되어 있다. 전시품을 둘러보고나서 박물관 지하를 관통하는 카레즈 현장으로 내려갔다. 깊이 10여 미터에 폭은 1미터 되나마나한 좁은 지하 터널에는 손발이 시릴 정도의 찬물이 줄줄 흐른다. 저 멀리 텐산의 눈녹은 물이 화염산 바닥을 뚫고 흘러 온 신기한 한 갈래의 카레즈다. 원래 ‘카레즈(坎兒井)’는 페르시아어의 ‘지하수’란 말에서 유래되었다고 하는데, 확실치는 않다. 지금은 카레즈라고 하면 거의 투루판의 전유물로서 건조 지대의 지하 인공수로를 지칭한다. 사실 다른 건조지대에도 지하수로는 일찍부터 있었다. 아프가니스탄에서는 투루판과 마찬가지로 ‘카레즈’라고 부르나, 이란에서는 ‘까나트’로, 시리아와 북아프리카에서는 ‘호가라’라고 부른다. 카레즈의 기원에 관해서는 이란을 비롯한 서역에서 5세기께 조로아스터교(배화교)가 들어오면서부터였다는 게 통설이지만, 11세기 이슬람 세력의 전래 때로 보는 견해도 있다. 반면 중국 학자들 일부는 중원 유래설을 주장한다. 카레즈를 팔 때 쓰는 도구, 가령 흙을 나르는 광주리인 ‘운토광(運土筐)’이 중국어 이름이며, <사기>나 <한서> 등에 우물을 파서 물을 통하게 하거나 수로를 파서 물을 솟아오르게 했다는 등의 기록을 근거 삼은 것이다. 심지어 투루판에서 2000년 전 자생한 것으로 주장하는 사람도 있다. 실제로 1990년 투루판에서 카레즈 국제학술대회가 열릴 정도로 이 시설에 대한 국제적 관심은 높은 편이다. 톈산 만년설 녹아 화엄산 뚫고 흘러

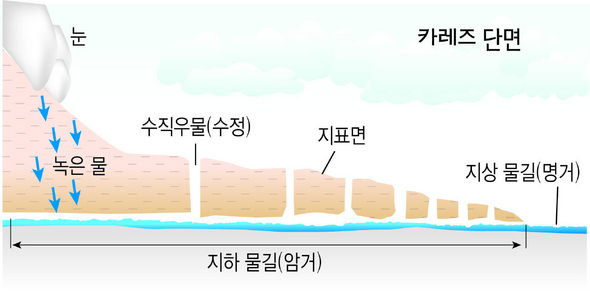

대체로 카레즈는 네 부분으로 구성된다. 수직으로 파내려간 우물인 수정(垂井)과 우물과 우물을 잇는 물길인 암거(暗渠), 하구로 내려오면서 땅 위로 드러난 물길인 명거(明渠), 물길의 종점에서 물을 저장하고 배수하는 댐격인 노패(? 土+貝)가 그것들이다. 사각형이나 타원형으로 파내려가는 수정은 공기와 햇빛이 통하게 하고 물길을 만들거나 고칠 때 인부들이 드나들면서 ?모래를 파내는 통로로도 쓰인다. 한 갈래의 카레즈를 만들기 위해선 수십 개의 우물을 파야 한다. 경사지게 이어지는 암거는 상류로 올라갈수록 고도가 높아지므로 우물은 그만큼 더 깊이 파야 한다. 그래서 고도가 높은 곳에서는 깊이 30~70m, 낮은 곳이라도 10~20m 정도는 파야 한다. 투루판을 다니다 보면 가끔 난데없이 나무숲 우거지고 그 사이로 물이 흘러가는 모습을 발견하게 되는데, 바로 암거를 지나 흘러온 명거의 물이다. 그 물길을 따라가면 영낙없이 나지막한 곳에 노패가 나타나는데, 거기서 물을 끌어올려 주거지와 농경지에 공급하게 된다.

|

|

포도구는 투루판 시 동북쪽 골짜기에 수로를 따라 약 8킬로미터에 걸쳐 조성된 거대한 포도농원이다. 이곳에서 나는 포도는 특히 맛이 달기로 유명하다. 약 200여 종의 포도 뿐만 아니라 갖가지 과일들이 톈산에서 카레즈를 타고 흘러온 물을 이용해 자라고 있다.

|

이렇게 만들어진 카레즈는 1000여갈래나 되며, 한 갈래의 길이는 수 ㎞에서 수십 ㎞에 달한다. 전체 연장 길이는 무려 5천 ㎞로서 베이징에서 항저우에 이르는 경항(京杭) 대운하(3200km)보다 더 길다. 그래서 카레즈는 대운하, 만리장성과 더불어 중국 3대 역사의 하나라고 한다. 인부 3~5명이 한 팀을 이루어 한 갈래를 파는 데 수개월에서 수년까지 걸린다고 하니 숱한 노력과 희생, 지혜로 이루어낸 문명의 귀중한 소산이라 할 만하다. 그래서 카레즈는 그토록 뜨겁고 건조한 날씨에도 증발에 따른 물 손실을 최소화하고, 강풍과 모래의 피해나 오염으로부터 수질을 보호하며, 질 좋고 시원한 물을 사철 인간과 자연에 공급한다. 한마디로, 카레즈는 투루판의 생명수요 혈맥인 셈이다.

|

|

투루판 시내에 있는 카레즈박물관에는 지하 인공수로의 건설 과정과 방법 등을 실물 모형으로 재연해 놓았다.

|

카레즈가 엄혹한 자연의 도전을 이겨낸 일례라면, 2천여년 간 가꾸어 온 포도는 자연환경을 슬기롭게 활용함으로써 이룬 또하나의 문명적 산물이다. 석양이 가뭇거리기 시작한 오후 6시 무렵 시 중심에서 동북쪽으로 10km쯤 떨어진 골짜기에 이르니 멀리서부터 향긋한 포도 냄새가 풍겨온다. 그곳이 화염산 서쪽 기슭에 자리잡은 남북 길이 8km, 최대 폭 2km에 달하는 거대한 포도농원, 곧 ‘포도구(葡萄溝)’다. 찾아간 날은 8월 수확을 코 앞에 둔 7월22일이라 포도는 거의 무르익었고, 포도축제 준비도 한창이었다. 어귀부터 포도가게가 길 좌우에 쭉 늘어섰는데, 가게마다 형형색색의 포도가 산더미처럼 쌓였다. ‘포도구’라고 쓴 대문에 들어서니 포도 넝쿨과 주렁주렁 매달린 포도송이로 운치있게 꾸민 포도터널이 맞는다. 터널 오른쪽에는 포도밭이 펼쳐졌고, 왼쪽은 절벽을 따라 연못이나 식당, 기념품 상점 등이 들어섰다. 무릉도원을 연상케 하는 별천지다. 연못가 절벽에는 정치가 펑전(彭眞)이 1988년 9월 방문할 때 남긴 ‘포도구’란 제자가 큼직하게 새겨졌다. 펑전은 한때 중국공산당 정치국 상무위원 겸 베이징시 당서기로 덩샤오핑과 차세대를 견주던 인물이다. 문화대혁명 초반에 주자파(走資派:자본주의로 가려는 파)에 몰려 실각했다가 명예가 회복된 뒤 찾은 듯하다. 세상의 무상함을 새삼스레 느끼게 한다. 포도 터널의 끄트머리의 한 포도주 가게에 들러 주인이 직접 담근 포도주를 맛본 것이 오래도록 기억에 남는다. 200가지 포도 주렁주렁 무릉도원인듯

|

|

카레즈를 만들기 위해 흙을 파내거나 걸러내는 등 작업에 쓰인 공구들이 전시돼 있다.

|

|

|

포도구에 있는 한 포도농가에서 위구르족 차림의 여자 아이가 전통춤을 추며 관광객을 맞고 있다.

|

| |||

| |

광고

기사공유하기