|

이제는 소득 주도 성장이다

② 임금 늘어야 내수도 산다

정부가 정한 올해 2인 가구 최저생계비는 월 102만7417원이다. 최저생계비는 그야말로 ‘최저의 삶’을 유지하는 데 들어가는 비용이다. 예를 들어 영화는 1년에 두 번 보고, 운동화는 2년을 신어야 하며, 신사·숙녀복은 한 벌을 10년을 입어야 한다. 올해 최저임금은 시간당 5210원이다. 7월 기준으로 하루 8시간씩 평일(23일)을 빼먹지 않고 일을 하면 월 95만8640원을 번다. 최저임금으로는 2인 가구일 경우 ‘최저의 삶’도 할 수 없게 되는 셈이다.

최저임금, 노동자 평균임금의 31% 그 이하로 받는 노동자도 232만명

복지를 돈으로 환산한 ‘사회임금’

한국 7.9%로 OECD의 1/4 수준

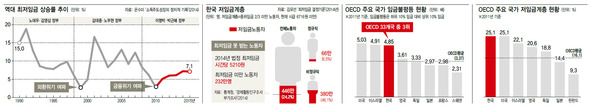

서울 성북구·부천시 도입 ‘생활임금’

지자체들이 적극 확대 나서야 그나마 최저임금마저 받지 못하는 노동자도 200만명을 웃돈다. 전문가들은 기업들이 지급해야 할 최저임금을 현실화하고, 여기에 정부가 사회보장제도로 보충해줌으로써 ‘소득기본선’(income floor·소득최저선)이 만들어져야 가계소득뿐 아니라 전체 거시경제의 안정성이 높아진다고 지적하고 있다. 노동부의 2013년 사업체노동력조사를 보면, 5인 이상 사업체 상용직의 시간당 평균임금은 1만5567원, 최저임금은 4860원이었다. 최저임금이 노동자 평균임금의 31.2%에 불과하다. 최저임금은 2010년 2.8%, 2011년 5.1%, 2012년 6%, 2013년 6.1%의 증가율을 보였지만, 물가를 반영한 실질 최저임금 인상률은 각각 -0.2%, 1.1%, 3.7%, 4.7%에 그친다. 최저임금이 현실화되지 못하고 있는 것은 경제성장률, 물가상승률, 소득분배 개선치 등을 제대로 반영하기보다 정부의 소극적 태도 속에서 노-사 줄다리기 끝에 적당히 조정돼온 탓이다. 노동계에서는 최저임금을 노동자 평균임금의 50%까지 끌어올려야 한다고 주장하고 있다. 국회에도 관련 법안이 여럿 제출돼 있지만, 여당과 정부의 반대 탓에 통과되지 못하고 있다. 최저임금 액수도 낮지만 이마저도 제대로 지켜지지 않고 있다. 올 3월 기준으로 최저임금(2014년 5210원)을 받지 못한 노동자는 232만명에 이른다. 김유선 한국노동사회연구소 선임연구위원은 “노동자 8명 중 1명꼴로 법정 최저임금조차 받지 못하고 있다. 정부가 근로감독 의무를 다하지 않고 있는 탓”이라고 비판했다. 김 연구위원은 “정부의 직접적 관리하에 있는 공공부문에서도 최저임금 미달자가 14만명에 달한다”고 덧붙였다. 이런 낮은 최저임금 수준과 이도 지키지 않는 현실 탓에 우리나라의 저임금계층 비중과 임금불평등도(하위 10% 임금 대비 상위 10% 임금)는 아주 높은 수준이다. 경제협력개발기구(OECD) 자료를 보면, 2011년 기준으로 한국의 임금불평등은 4.85배로 33개 회원국 중 세 번째로 높다. 유럽연합은 저임금계층을 중위소득의 3분의 2 미만으로 정의하는데, 한국은 25.1%나 된다. 오이시디 평균인 16.1%보다 9%포인트나 높은 수준으로, 회원국 중 최고치다. 최저임금 인상과 함께 실업급여 등 사회보장제도의 확대도 시급한 상태다. 내가만드는복지국가 오건호 공동운영위원장이 2009년 낸 ‘사회임금’ 보고서를 보면, 가계운영비 중 사회임금 비중의 경우 한국은 7.9%로 오이시디 평균 31.9%에 견줘 4분의 1 수준이었다. 사회임금은 실업급여, 보육지원금, 건강보험 적용 등 사회적으로 얻는 복지수혜를 임금으로 환산한 액수다. 이상헌 국제노동기구(ILO) 연구조정관은 “최저임금과 사회보장제도의 긴밀한 연결로 소득최저선을 구축하는 것이 중요하다”고 말했다.

|

|

정규직 임금의 절반 수준의 임금을 받는 비정규직 노동자가 800만명에 이르는 상황에선 한국 경제의 고질병인 내수 부진을 극복할 수 없다는 목소리가 높다. 사진은 지난해 8월8일 현대차 울산공장 명촌주차장 철탑에서 고공농성을 벌여온 비정규직 해고자 최병승씨가 농성을 해제한 뒤 기자회견을 하는 모습.

울산/신소영 기자 viator@hani.co.kr

|

기사공유하기