|

심층 리포트

또 하나의 비극, 하이닉스

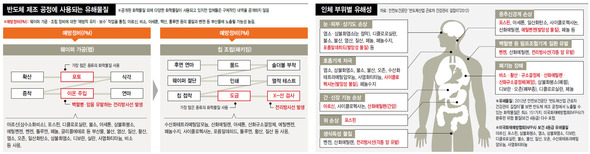

반도체 산업의 대표적 산업재해로 꼽히는 림프조혈기계 질환의 사망·발병자 비율에서 하이닉스가 삼성전자에 뒤지지 않는 것으로 드러난 가운데(관련기사 : ▷ ‘또 하나의 비극’ 하이닉스, ▷ 1995~2007년 사망·발병률 삼성보다 높아) 하이닉스 공장의 작업환경과 취급 화학물질의 위험성도 삼성 못지않았던 것으로 나타났다.

이런 사실은 고용노동부 산하 산업안전보건연구원(이하 산보연)의 ‘반도체 제조 사업장에 종사하는 근로자의 작업환경 및 유해요인 노출특성 연구결과 보고서’(2012년 2월)를 통해 확인된다. 이 보고서는 산보연이 2009년 1월1일부터 2011년 11월30일까지 삼성전자·하이닉스·페어차일드 등 3개사를 대상으로 조사한 결과로, 반도체 산업의 작업환경에 대한 정부 차원의 유일한 연구 자료다. 보고서에는 각 사를 A·B·C사로 분류하고 있으나 <한겨레>는 여러 경로를 통해 A사가 페어차일드, B사가 삼성전자, C사가 하이닉스라는 것을 확인했다.

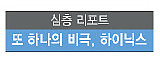

산보연 ‘2009년 실태 보고서’ 맹독성 아르신·포스핀 자주 유출

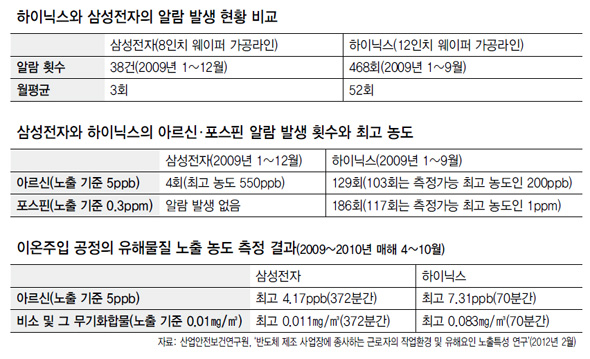

기준치 자체도 삼성보다 느슨 ■ 알람 발생 보고서에서 가장 눈에 띄는 대목은 작업장 내 유해물질 누출을 경고하는 ‘알람’이 울린 현황이다. 삼성전자 8인치 웨이퍼(반도체의 재료가 되는 얇은 원판) 가공라인의 알람 발생은 2009년 1~12월 사이 총 38건으로 월평균 3건 정도였던 데 견줘, 하이닉스 12인치 웨이퍼 가공라인에선 2009년 1~9월 사이 468회 알람이 울려 월평균 52회를 기록했다. 특히 맹독성 기체인 아르신이 누출됐을 때 울린 알람이 삼성에선 1~12월 4건이었던 반면, 하이닉스에선 1~9월에만 129건이었다. 월평균치로 따지면 하이닉스 노동자들이 43배 더 자주 아르신에 노출된 셈이다. 알람 발생 시 농도 수준은 삼성이 7~550ppb, 하이닉스가 25~200ppb로, 모두 노출 기준(5ppb)보다 높았다. 아르신은 간·신장 기능에 영향을 미치는 물질로, 미국화재예방협회(NFPA)가 보건 4등급(숫자가 높을수록 위험)으로 분류한 유해물질이다. 또 흡입 때 중추신경계를 손상시키는 물질인 포스핀(노출 기준 0.3ppm, 미국화재예방협회 보건 4등급)의 경우 삼성은 알람 발생이 없었던 반면, 하이닉스는 186회(농도 수준 0.05~1ppm)나 알람이 울렸다. 웨이퍼 라인 공기중 암 유발 벤젠·포름알데히드 검출 이에 대해 하이닉스 쪽은 “8인치와 12인치 생산라인은 장비가 완전히 달라 알람 발생 횟수만으로 비교하는 건 적절치 않다”며 “알람장치를 설치한 위치도 달라 알람 발생 횟수에 차이가 났다”고 해명했다. 또 “예방정비를 위해 장비를 해체하기 전에 잔류물질을 배출하는 단계에서 알람이 발생한 것이기 때문에 작업자에게 노출되지는 않았다”고 덧붙였다. 하지만 보고서는 “(잔류물질 배출 시의 알람 발생은) 전체 알람 발생 중 일부밖에 되지 않고, 대부분은 예방정비 작업 시 알람이 울렸다”며 “심지어는 예방정비 작업 시에 (누출된 가스가 확산돼) 인접 장비의 검출기에서 감지된 경우도 있었다”고 적고 있다. 하이닉스의 해명과 달리 작업자가 유출 가스에 노출됐을 가능성이 높다는 것이다. 한편 하이닉스는 알람이 울리는 기준치 자체가 삼성전자에 비해 느슨한 경우도 많았다. 극인화성 유해물질인 실란(미국화재예방협회 보건 2등급)의 경우 삼성전자의 8인치 가공라인 1차 알람 설정 기준이 0.6ppm일 때, 하이닉스는 2.5ppm이었다. 달리 말해, 하이닉스에서는 실란이 누출돼도 2.5ppm이 되기 전까지는 알람이 울리지 않았다는 얘기다. 극인화성 독성물질인 디보란(미국화재예방협회 보건 4등급)도 삼성전자의 8인치 가공라인 1·2차 알람 설정 기준이 각각 10ppb와 50ppb일 때, 하이닉스는 각각 50ppb와 100ppb로 큰 차이를 보였다. 유해성 드러난 것은 일부 불과

“2~3년마다 정보업데이트 필요” 하이닉스쪽 “규격별로 장비 달라

경보 횟수로 비교는 적절치않아”

|

기사공유하기