|

|

영화 <판의 미로>에 등장하는 아이 잡아먹는 괴물은 양 손바닥에 눈이 붙어 있다. 손은 어쩌면 가장 효율적인 눈의 위치가 될 수 있을지도 모른다. <한겨레> 자료사진

|

[토요판] 하리하라 눈을 보다 / (3) 왜 두 개인가

▶ 하리하라. 본명 이은희. 생물학을 전공해 연구원으로 사회생활을 시작했으나, 우연히 인터넷 블로그에 썼던 글들이 <하리하라의 생물학 카페> 등 책으로 묶여 나오면서 과학언론학으로 전공을 바꾸었다. 현재는 과학작가이자 강연자로 살고 있다. ‘하리하라’라는 인터넷 아이디를 필명으로, 세상에 퍼져 있는 과학에 대한 선입견과 오해를 걷어내는 이야기를 통해 사람들과 소통하고 있다. <한겨레> 토요판에서 격주로 ‘인간의 눈’과 본다는 것의 의미를 탐구한다. 이오는 슬펐다. 그래서 울었다. 그 울음소리는 가련한 흐느낌이 아니라 낮고 탁한 소울음이 되어 터져나왔다. 그녀는 소로 변해버린 제 몸을 보며 또 한번 나직한 울음을 토해냈다. 그녀는 원래 강의 신 이나코스의 딸로 태어난 아름다운 님프였다. 지금은 더러운 외양간에 갇힌 소다. 어쩌다 이렇게 되었을까. 그녀의 죄라면 제우스의 사탕발림에 넘어갔다는 것뿐. 생각해보라. 한낱 순진한 어린 님프가 어찌 신들의 제왕이자 ‘선수’의 대명사 격인 제우스의 유혹에 넘어가지 않을 수 있었으랴. 남편의 바람기에 넌덜머리가 난 헤라에게 그런 건 일말의 고려 대상도 아니었다. 헤라는 제우스에게서 반강제로 그녀를 빼앗아 더러운 외양간에 집어넣고는 백안의 아르고스로 하여금 그녀를 감시하도록 하고 있었다. 아르고스의 100개의 눈은 잘 때도 모두 감기지 않았다. 끊임없이 자신을 바라보고 있는 눈동자의 환영은 아무리 눈을 감아도 사라지지 않고, 이오의 마음까지 옥죄는 듯했다. 두 개가 얼굴 전면 가깝게 붙은인간의 눈은 사각지대 많지만

꼭 효율이 떨어지는 건 아냐

두 눈의 시야가 겹쳐지면서

원근감·입체감 판별이 유리 사자나 호랑이 같은 육식동물

얼굴 전면 중앙부에 눈 빛나지만

말이나 사슴 같은 초식동물

얼굴 측면에 따로 눈이 존재

쫓는 자와 쫓기는 자의 숙명 100개의 눈으로 보는 세상은 그리스 신화 속 아르고스는 헤라의 명으로 100개의 눈을 부릅뜨고 밤낮으로 이오를 지키지만, 결국 제우스가 보낸 헤르메스에게 살해당하고 만다. 졸지에 부부싸움의 희생양이 되어버린 아르고스를 불쌍히 여겼는지, 헤라는 그의 눈을 자신의 신조(神鳥)인 공작의 꽁지깃에 심어 넣었다. 그래서인지 공작의 꼬리를 보면 억울하게 죽어 눈조차 감지 못한 아르고스의 모습 같아 으스스한 느낌조차 든다. 그런데 문득 이런 생각이 떠올랐다. 도대체 100개의 눈으로 보는 세상은 어떤 모습일까? 우리는 두 개의 눈으로 세상을 보는 데 익숙하다. 사람만이 아니다. 우리에게 익숙한 눈이 달린 생명체들 역시도 두 개의 눈으로 세상을 본다. 가만 보면 얼굴의 이목구비 중에서 코나 입은 하나이지만, 귀와 눈은 두 개가 존재한다. 왜? 일단 가장 먼저 떠오르는 대답은 하나보다는 둘이 낫다는 것이다. 하나의 눈에 비해 두 개의 눈이 더 유리한 이유는 직관적으로도 쉽게 알 수 있다. 일단 눈이 두 개이면 하나일 때보다 분명히 시야가 더 넓어진다. 벽에 동일한 크기의 창문이 있다면, 하나보다는 둘이 방 안으로 빛과 바람을 더 많이 불러들이는 것은 당연한 일이니까. 하지만 단지 시야를 넓힐 목적으로 눈이 하나 더 필요했다면, 왜 하필 두 개의 눈이 모두 얼굴에, 그것도 중앙 부분에 모여 있는 것일까? 이왕 두 개가 존재하려면 하나는 얼굴에, 하나는 뒤통수에 존재해야 전후좌우를 살피는 데 더 유리하지 않았을까? 하지만 사람의 두 눈은 모두 얼굴 전면부에 존재하기 때문에, 눈이 하나일 때보다 시야는 겨우 4분의 1 정도 넓어질 뿐이며, 양쪽 관자놀이 뒤쪽의 시야, 즉 세상의 절반은 여전히 사각지대에 놓인다. 눈앞에서 얼쩡대는 모기를 잡으려고 분기탱천해 일어났던 사람들의 대부분이 잠시 뒤, 마술처럼 눈앞에서 모기가 사라지는 황당한 경험을 하고는 허무하게 주저앉게 되는 이유도 이 때문이다. 모기는 순간적인 회전과 방향 전환에 능수능란한 초소형 비행물체이기에 시야각이 좁은 인간의 눈으로는 눈앞의 모기가 갑자기 사라지는 것처럼 보이니 내 피를 빤 녀석을 겨냥해 가열차게 들었던 손을 힘없이 내릴 수밖에 없는 것이다. 단지 시야의 확장을 위해서만 눈이 하나 더 필요하다면 사람이 아니라 토끼나 말과 같은 초식동물을 벤치마킹해야 한다. 이들의 눈은 얼굴의 정면이 아닌 얼굴의 측면에 존재해 각각의 눈이 가지는 시야의 범위를 최대로 확장할 수 있도록 되어 있다. 그래서 말의 경우는 머리를 고정하고 있을 때에도 뒤쪽 30° 정도를 제외하고는 모두 볼 수 있으며, 토끼의 경우 사각지대가 겨우 9°에 불과할 정도로 넓은 시야를 자랑한다. 비록 시야의 확장 분야에서는 사람의 눈이 말이나 토끼보다는 못하더라도 꼭 효율이 떨어진다고 볼 수는 없다. 사람의 경우, 눈이 얼굴 전면에 가깝게 존재하는 덕에 두 눈의 시야가 상당 부분 겹쳐지면서 원근감과 입체감의 판별이 유리하기 때문이다. 눈이 두 개이고, 두 눈이 약간이라도 떨어져 있다면 각각의 눈에 들어오는 시각 영역은 서로 다를 수밖에 없다. 눈앞에 손가락을 하나 세우고 양쪽 눈을 번갈아 윙크하듯 감아보면, 눈을 번갈아 뜰 때마다 손가락이 움직이는 것처럼 보인다. 하지만 우리의 뇌는 하나의 대상에 대해 두 개의 상을 형성하지 않으려고 하기 때문에, 각각의 눈에서 들어온 시각정보를 합쳐 하나의 이미지로 통합하게 된다. 양쪽 눈에서 각각 뻗어나온 시신경이 뇌로 들어가기 전에 하나로 합쳐지는 이유는 이 때문이며, 이렇게 양쪽 시야를 합치는 과정에서 시야에 입체감이 더해진다. 사람의 눈은 비록 시야는 넓은 편이 아니지만, 거리감을 판별하는 데 매우 탁월하다. 이렇게 양안의 시야를 겹쳐 원근감을 살리는 것, 입체시는 흥미롭게도 사냥꾼의 특성이라는 것이다.

|

|

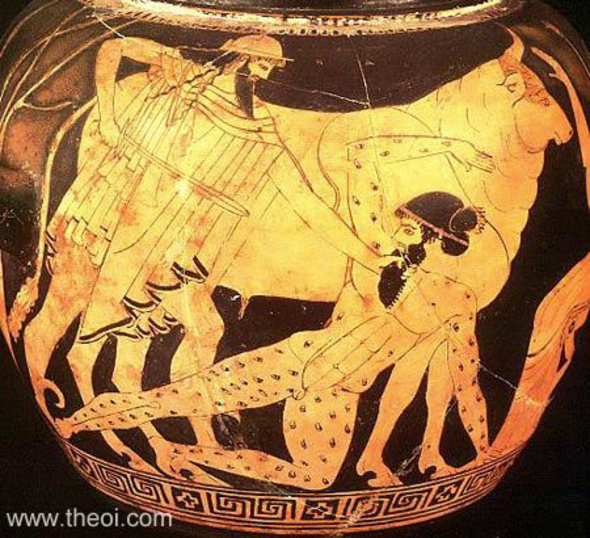

100개의 눈을 부릅뜨고서 밤낮으로 이오를 지키던 아르고스가 제우스가 보낸 헤르메스에게 살해당하고 마는 장면을 형상화한 고대 그리스의 도자기. 오스트리아 빈 미술사박물관에 소장돼 있다. 테오이닷컴 제공

|

|

|

이은희 과학 작가

|

기사공유하기