|

|

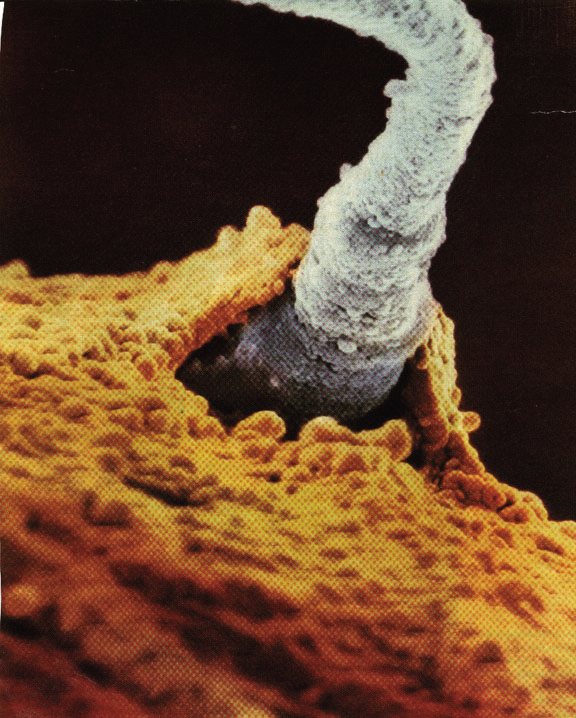

현미경은 인류의 시야를 확장시켰다. 사람의 정자가 난자를 뚫고 들어가는 모습을 담은 전자현미경 사진. <한겨레> 자료사진

|

[토요판] 하리하라 눈을 보다

(17) 극미의 세계

토실토실 귀여운 아기에게 엄마가 안경을 씌운다. 귀여운 장난이라 생각했는데, 순간 아기의 표정이 바뀐다. 어리둥절함을 거쳐 놀라움을 지나 기쁨이 가득한 웃음으로. 아기는 지금 태어난 지 일곱달 만에 처음으로 엄마의 얼굴을 본 것이었다.

루이즈라는 이름의 이 아기는 선천성 색소결핍(알비노)을 가지고 태어났고, 그로 인한 시력 장애를 가지고 있었다. 사람의 피부와 머리칼, 그리고 눈동자의 색은 멜라닌 색소에 의해 결정된다. 하지만 가끔 멜라닌 유전자의 이상이나 멜라닌 합성 효소의 결핍으로 인해 멜라닌을 거의 만들지 못하는 색소결핍증을 가진 아이들이 태어나곤 한다. 선천성 색소결핍증을 가진 아이들은 피부색으로 인종을 구분하는 기준의 부당성을 증명하듯, 인종에 관계없이 우윳빛 피부와 은발(혹은 백금발), 붉거나 혹은 아주 옅은 하늘색의 눈동자를 지니고 태어난다.

그런데 멜라닌 색소의 부족은 단순히 신체에서 색만을 가져가진 않는다. 이들의 피부는 멜라닌을 만들지 못해 자외선에 의한 일광화상에 매우 취약할뿐더러, 무색투명한 홍채로 인해 안구 내부로 들어오는 빛의 양을 조절하기 어려워 시각적 이상을 동반하곤 한다. 대부분의 사람들은 빛이 어둠을 몰아내지만, 이들에게는 빛이 오히려 어둠을 불러온다. 눈으로 들어오는 빛의 양을 조절할 수 없기에 빛이 밝은 곳에서는 심각한 눈부심 증상으로 거의 앞을 볼 수 없기 때문이다. 또한 눈부심으로 인해 제대로 초점을 맞추지 못하는 눈은 안구진탕증이 일상적으로 발생하여 더욱 시력을 떨어뜨린다.

우리나라 성인 둘 가운데 하나 안경 써

색소 결핍 정도가 클수록 시력 역시도 비례해서 나빠지는 편인데, 앞서 언급한 아기 루이즈 역시도 이런 경우였다. 의료진은 루이즈의 상태를 면밀히 검토해 자외선을 차단하고 아직 미숙한 루이즈의 눈이 제대로 초점을 맞출 수 있도록 도와주는 특수 안경을 제작했고, 이를 착용한 루이즈는 그동안 목소리와 촉감만으로 인지했던 엄마의 얼굴을 처음으로 볼 수 있게 되었던 것이다. 엄마의 얼굴을 난생처음 본 루이즈의 얼굴에는 기쁨의 함박웃음이 떠오른다. 그 웃음은 보는 이들조차도 흐뭇한 미소를 짓게 만드는 강력한 전염성이 있었다.

무언가 내 눈으로 본다는 것, 혹은 무언가가 내 시선으로 들어온다는 것은 지금껏 존재조차 알 수 없었기에 전혀 생각지도 못했던 대상이 그 존재의 증명과 동시에 내게 하나의 의미가 될 수 있음을 뜻한다. 살면서 우리는 종종 이런 경험을 하게 된다. 머나먼 타국에서 생소한 문물을 접할 때, 늘 곁에 있어도 시선을 두지 않았던 것에 새삼 주목할 때, 식견과 안목이 넓고 높은 이들을 통해 세상의 이면을 간접 경험할 때, 무심코 지나치던 것들에 한발 다가가 세밀히 관찰할 때, 그리고 나무에만 집중해서 보다가 저만치 떨어져 숲을 보게 될 때. 하지만 이와 같은 심안의 확장은 주로 생각의 협소함이나 세심함의 부족에서 오는 것이기에 의도적으로 다양한 이면을 보려고 애쓰고, 다층적인 시선을 고려하도록 노력한다면 얼마든지 극복할 수 있는 맹점이다. 이와는 달리 아무리 애를 써도 눈에 담기지 않을 때도 있다. 즉 눈이라는 신체 기관 자체가 지닌 문제와 한계로 인한 시야의 제한은 굳센 의지와 현명한 깨달음만으로는 극복하기 불가능하다.

가장 보편적으로 나타나는 눈의 장애는 노화다. 나이가 들면 시력이 떨어진다. 이는 노화의 자연스러운 결과라고는 하지만, 어쩐지 서글픈 일일뿐더러 불편하기조차 하다. 실제로 로마의 사상가 키케로는 만년에 시력이 떨어지자 노예를 부려 대신 글을 읽게 했는데, 편지 한 줄 읽으려고 일일이 노예에게 지시해야 하는 것은 여간 귀찮은 일이 아니라고 투덜거리곤 했다. 인간의 신체는 수십만년간 크게 변하지 않았기 때문에, 고대에도 노안에 시달리는 사람들은 있었을 것이고, 당연히 떨어진 시력을 보강하고자 하는 욕구는 존재했을 것이다. 뿌옇게 흐려진 창 너머로 보이는 세상은 아련하기는 하지만, 어렴풋해 답답할 테니. 고대 이집트나 메소포타미아의 유물들 중에는 돋보기로 추측되는 유리세공품이 출토되기도 하고, 곱게 간 석영을 확대경으로 이용한 기록들이 있긴 했지만 사람들이 안경이라는 시력 보조장치를 본격적으로 만들어 사용하기 시작한 것은 이로부터 1000여년이 지난 뒤였다. 그 후 수백년간, 광학 원리와 눈의 구조, 렌즈 가공 기술들이 발전하면서 안경은 비약적 발전을 거듭하였고, 현대인들에게 명실상부한 ‘제2의 눈’으로 자리잡게 된다. 2011년 조사에 따르면 우리나라의 18살 이상 성인들의 안경(콘택트렌즈 포함) 착용률은 54.8%. 성인 2명 중 1명 이상이 안경의 도움을 통해 세상을 바라보고 있는 셈이다.

안경은 분명 우리에게 더 선명하고 더 밝은 세상을 더 오래도록 바라볼 수 있게 한다. 하지만 안경으로 볼 수 있는 세상은 ‘볼 수 없었던 것을 처음 발견한’ 루이즈의 경우보다는 ‘볼 수 있었지만 지금은 잃어버린 것을 다시 볼 수 있게 해주는’ 것에 가깝다. 그렇다면 사람의 눈으로는 애초부터 원래 볼 수 없었던 것, 즉 눈이라는 신체 기관이 지닌 생물학적이고 물리적인 한계 때문에 볼 수 없던 것을 보게 되었을 때 우리는 어떻게 변화했을까.

개인차가 있기는 하지만 일반적으로 사람의 눈이 볼 수 있는 최소한의 크기는 0.1㎜(100㎛) 정도로 알려져 있다. 따라서 이보다 작은 물체는 아무리 눈을 부릅뜨고 노려본들 보이지 않는다. 그래서 아주 오랫동안 사람들은 우리의 눈에 보이지 않는 세상이 있다는 것을 아예 상상조차 하지 못했다. 심지어 영혼이나 정령의 존재는 대상 자체가 비물질적이기에 보이지 않지만 존재할 수도 있음을 상상하기 어렵지 않았지만, 오히려 물질세계에 속했음에도 보이지 않는 세계는 상상하기 더 어렵다. 지금 내 배가 부르니 저 먼 나라의 어딘가에서 굶주리는 파리한 아이들을 상상하기는 쉽지만, 같은 학교 안에 허기진 배를 움켜쥐고 있는 아이들이 있다는 것은 알아차리기도 인정하기도 쉽지 않은 것처럼.

눈으로 보는 최소한 크기 0.1㎜이보다 작은 물체는 아무리

눈을 부릅뜨고 노려봐도 안 보여

오랫동안 사람들은 눈에 보이지

않는 세상이 있음을 상상 못했다 네덜란드 포목상 레이우엔훅이

만든 최고 266배 배율의 현미경

인류 시야 확장시킨 결정적 공헌

“신은 왜 이런 작은 것까지 창조했나”

17세기 사람들의 신념에 결정타

|

|

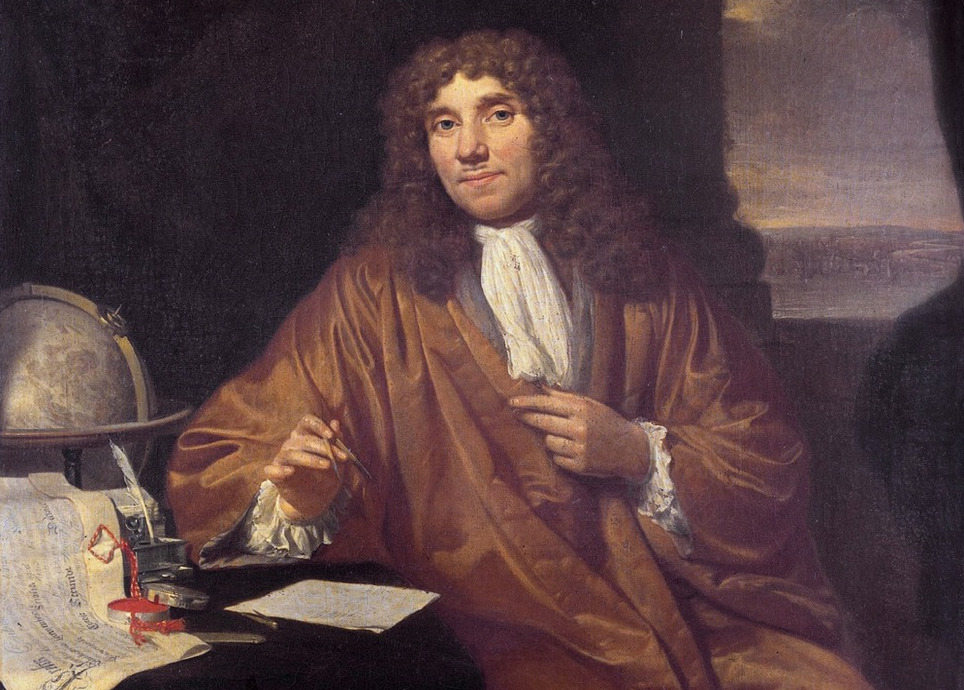

최고 266배의 배율을 자랑한 당대 최고의 현미경을 만든 안톤 판 레이우엔훅의 초상화. 그는 정식으로 교육을 받은 학자가 아니라 포목점을 운영하던 상인 출신이었다. <한겨레> 자료사진

|

|

|

이은희 과학 작가

|

기사공유하기