|

|

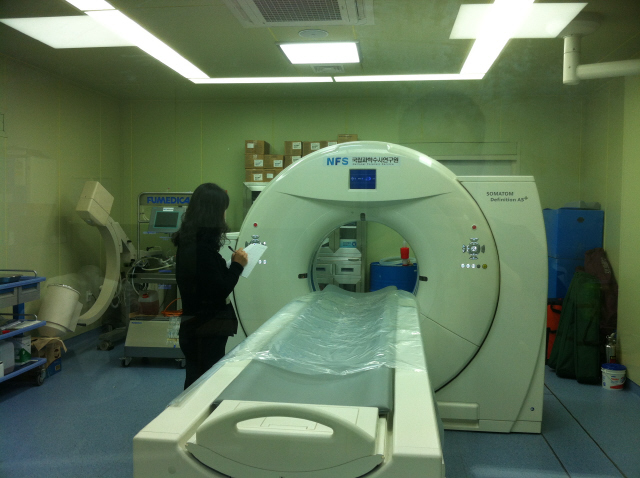

지난 8일 국립과학수사연구원 서울과학수사연구소를 찾았다. 부검 현장을 지켜봤다. 부검실 내부에는 법의관들의 감염을 막기 위해 공기가 위쪽에서 아래쪽으로 인위적으로 흐르도록 하는 특수설비가 되어 있다. 사진은 시신 내부의 디지털 이미지를 만드는 시티(CT)실. 고나무 기자 dokko@hani.co.kr

|

[토요판] 하리하라 눈을 보다

19. 국과수 부검현장 (상)

흰 천을 걷어내자 마치 감는 것을 잊어버린 듯 무심하게 벌어진 눈동자와 시선이 마주쳤다. 한두번 겪는 일도 아니었지만, 눈을 뜬 시신과 마주하는 건 늘 흠칫한 느낌이 든다. 동시에 죽음과 부패의 냄새도 치솟아 오른다. 서둘러야겠다, 저 눈꺼풀 뒤에 담긴 마지막 순간이 자비심 없는 미생물과 화학적 변화의 공격에 지워지기 전에. 조심스레 시신의 안구를 적출해 고정액 속에 담아 기계 속에 넣는다. 이제 내가 할 일은 끝났다. 남은 건 기다림뿐. 고정액 속의 화학물질들이 망막에 남은 마지막 전기화학적 변화들을 고착화시키고, 컴퓨터에 내장된 소프트웨어가 이를 디지털 이미지로 만들어 모니터에 띄울 때까지. 잠시 후, 모니터에 흐릿한 이미지들이 떠오른다. 이미지 선명화 프로그램이 가동되자, 희미했던 점들은 점차 또렷해지며 화면에 누군가의 얼굴을 만들어낸다. 모니터에 떠오른 건 분노와 공포로 일그러진 누군가의 얼굴이다. 지금은 싸늘하게 식어버린 망자가 마지막으로 본 얼굴이자 그에게서 생명의 온기를 앗아간 살인자의 얼굴, 망자의 눈에 아로새겨진 살인자의 증명사진인 셈이다.

이른 아침, 집을 나선 뒤 내내 ‘살인 피해자의 망막에 아로새겨진 살인자의 얼굴’이라는 소재가 계속해서 떠올랐다. 그래서 이를 소재로 픽션을 구성해 보았다. 사실 이 소재는 개인적으로 생각해낸 것이 아니라, 어디선가 읽은 적이 있는 이야기였다. 필자의 빈약한 기억력 탓에 줄거리도 주인공도 결말조차도 전혀 기억나지 않지만, 신기하게도 그 이야기의 소재만은 강렬하게 뇌리에 남아 있다.-그럼에도 불구하고 언제, 어디서, 어떤 책에서 보았는지 도통 기억나지 않다니! 바로 ‘살인자의 얼굴을 찍는 망막 사진’이라는 소재였다. 눈의 망막은 흔히 카메라의 필름에 비유된다. 다만, 셔터를 누를 때만 찍히는 카메라와는 달리 눈은 뜨여 있는 동안 끊임없이 작동해 사진을 찍는 점이 다르다. 하지만 일생에 단 한 번, 망막에 맺히는 상이 고정되는 순간이 있다. 바로 죽음의 순간이다. 여기서 착안한 이들은 망자의 망막에 남겨진 전기화학적 신호를 고정하여 디지털 이미지로 변환하는 방법을 고안해 냈고, 그렇게 만들어진 것이 바로 ‘망자의 카메라’라는 개념이었다. 소설 속에서 이 ‘망자의 카메라’는 살인 사건 해결에 결정적인 증거가 되곤 했다. 살해된 누군가가 보았을 마지막 장면으로 가장 합당한 것은 그들의 삶을 끝내게 한 바로 그 사람일 테니.

살인자 얼굴 찍는 ‘망막 사진’ 있다면

유독 오늘(8일) 오전 9시 ‘망자의 카메라’가 떠오른 건 지금 발걸음을 옮기는 곳 때문이리라. 오늘의 목적지는 국립과학수사연구원(이하 국과수) 서울과학수사연구소 법의학센터. 오늘 나는 이곳에서 부검 참관을 통해 죽음의 순간과 맞대면할 것이며, 현실의 망자의 카메라 역할을 하는 분들과 만날 예정이다. 부검(剖檢·autopsy)의 어원은 ‘자신(autos=oneself)을 보다(opsis)’라는 뜻이다. 즉, ‘사인·병변·손상 등의 원인과 그 정도 등을 규명하기 위해 시체를 해부·검사하는 일’이 바로 부검이다. 사람은 누구나 죽는다. 따라서 죽음 그 자체는 매우 보편적이고 어찌 보면 당연한 일이지만, 죽음에 이르는 방법은 그렇지 못하다. 노화의 결과로 인한 죽음은 자연의 순리이지만, 때로 죽음은 갑작스러운 사고이자 예기치 못한 불행의 결과로 찾아오기도 한다. 그러니 결과가 동일하다고 해서 의미까지 동일한 것은 아니다. ‘자연스러운 죽음’은 슬픔과 애도의 시간을 통해 받아들이는 삶의 한 자락이었지만, 돌발적이고 갑작스러운 죽음은 고통과 분노를 걷잡을 수 없는 혼란일 수밖에 없다.

“진실을 밝히는 과학의 힘”이라는 국과수의 슬로건이 걸린 복도를 지나 부검실로 향했다. 부검실의 입구는 일반 병원과 별다를 바가 없었다. 입구 바깥쪽에는 구급차가 주차하는 공간이 있었고, 입구 안쪽은 유족 대기실이었다. 유족 대기실은 매우 낯익은 느낌이어서 부검실이라는 낯선 단어와 묘한 괴리감이 들었다. 이곳은 흔히 접하는 병원 수술실 앞에 위치한 보호자 대기실과 구조도 느낌도 너무나 똑같았다. 줄지어 놓인 긴 의자들과 당사자가 아니면 들어가지 못하는 닫힌 문 너머의 상황을 전해주는 전광판 역시 동일했다. 다만 수술실 앞의 보호자들은 전광판의 이름이 사라지는 순간 병실에서 다시 사랑하는 이의 눈동자를 볼 수 있음을 기대하겠지만, 부검실 앞의 유족들에게 전광판에서 이름이 사라지는 순간은 사랑하는 이와 영원히 이별해야 한다는 사실이 더욱 선명해지는 순간이리라.

구급차에 실려 국과수로 온 주검들은 바로 부검실로 들어가는 것이 아니라 먼저 컴퓨터 단층촬영(Computer tomography·CT)실을 거치게 된다. ‘디지털 부검’이라고도 할 수 있는 과정을 거치기 위해서이다. 이곳에서는 주검의 전신을 촬영해 시신 내부의 디지털 이미지를 만든다. 어차피 부검을 하면서 시신을 열어 볼 텐데 굳이 시티를 왜 찍어야 하는지 의문이 들 수도 있다. 이는 낯선 곳을 찾아가야 할 때 미리 위성지도를 살피고 위치를 파악하면 길을 잃고 헤맬 확률이 줄어들고, 개복 전에 시티를 촬영해 미리 환자의 내부 상태에 대한 정보를 알아두는 것이 수술 시 도움이 되는 것과 동일한 이유에서다. 시티를 찍어서 디지털 부검도를 만들면 육안으로는 잘 드러나지 않는 전신의 골절이나 손상 정도를 한눈에 파악하기 쉽고, 내부 손상 부위에 대한 정보를 미리 알고 부검을 시작할 수 있기 때문이다. 특히나 시티는 주검에 메스를 대기 전 인체 내부에 유입된 공기, 출혈, 골절 및 이물 등을 확인하는 데 탁월하다. 대표적으로 시티가 잘 잡아낼 수 있는 것이 기흉(공기가슴증)이다. ‘기흉’(氣胸)이란 여러 가지 이유로 폐포(허파꽈리)가 터져 흉강(가슴안) 내부에 공기가 차는 것으로, 그대로 방치할 경우 흉강 내 공기에 의해 폐가 눌려 사망에도 이를 수 있다. 기흉이 있다는 것을 인지하지 못한 채 부검을 하면 흉강을 자르는 순간 공기가 유입되므로 기흉 판단이 어려울 수도 있지만, 미리 시티 촬영을 해 디지털 인체도를 만들어 두면 그럴 걱정이 없다. 이곳의 시티는 사람의 눈으로 죽음의 원인을 확인하기 전, 기계를 빌려 죽음의 순간을 좀 더 세밀하게 보고자 하는 ‘망자를 위한 기계의 눈’인 셈이다.

1차로 디지털 인체도를 획득한 후에야 다시 부검실로 옮겨진다. 더 자세한 참관을 위해 참관실로 올라갔다. 직접 시신과 마주하는 것이 허락되었던 해부학 실습실과는 달리 부검은 부검실 창문 밖에 위치한 참관실에서만 가능했다. 이는 부검의 편의와 망자에 대한 예의, 그리고 참관인을 모두 보호하기 위한 조처였다. 흔히 시에스아이(CSI)나 엔시아이에스(NCIS) 같은 드라마에서 등장하는 부검 장면은 어둑한 부검실에서 법의관 혼자 진행하는 것으로 묘사되지만, 실제로 국과수의 부검은 개인이 아닌 팀 단위로 이루어진다. 부검 팀은 보통 직접 시신을 해부하는 법의관(의사) 1명과 법의조사관 2명, 부검 장면을 기록하는 법의학사진전문가 1명 등 기본 4명이지만, 초임 법의관이나 각 병원에서 파견된 병리학 전공의, 주검을 옮기고 부검물을 정리하는 보조원들까지 더해지면 인원이 배가되곤 한다. 가로 1m, 세로 2m 정도에 불과한 부검대 주위는 이들이 모두 들어서기조차 버거울 정도로 협소했고, 또한 이들의 작업에는 한치의 오차도 없어야 하기에 참관인들에게 내줄 물리적 공간 자체가 없어 보였다. 게다가 이미 포르말린으로 방부처리되는 과정에서 모든 미생물과 바이러스가 제거되어 ‘생물학적 청정지대’가 되어 맨손으로 만져도 위험하지 않은 해부용 시신과는 달리, 부검대에 오르는 시신들은 인위적 처리 과정을 거치지 않기 때문에 조직 속에 남아 있는 병원성 미생물들에 의해 감염될 가능성도 있다.

시신들은 부검실 바로 안 가고CT실에서 ‘디지털 부검’부터 해

CT는 기계를 빌려 죽음 순간을

좀 더 세밀하게 보고자 하는

‘망자를 위한 기계의 눈’인 셈 뇌는 적출해도 안구는 적출 안해

단 하나 예외는 망자가 아이일 때,

특히 아동학대 사망 의심될 경우

안구 적출해야 확실히 보이는

안구 안쪽 출혈손상은 학대 증거

|

|

부검을 마친 시신을 치운 부검대. 고나무 기자 dokko@hani.co.kr

|

|

|

이은희 과학 작가

|

기사공유하기