|

|

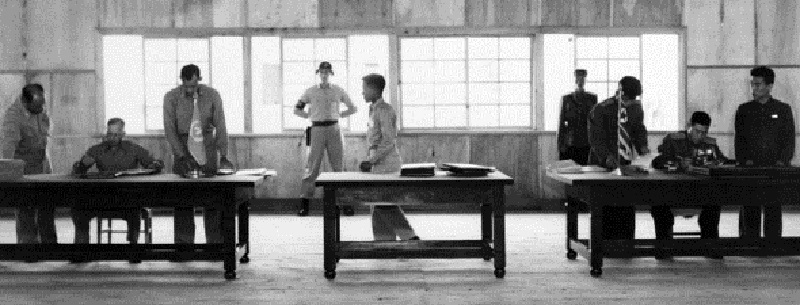

1953년 7월27일 정전협정에 서명하고 있는 북한 인민군 총사령관 김일성. <한겨레> 자료사진

|

[더(THE)친절한기자들]“전쟁 없지만 평화도 없다” 기이한 정전체제를 아시나요

이틀 앞으로 다가온 남북정상회담

문 대통령 “65년 정전 체제 끝내고

종전선언 거쳐 평화협정 체결로”

1953년 7월27일 체결된 정전협정

정작 한국·미국은 당사자 아냐

한반도 정전 체제 관리 ‘유엔사령부’가

전투만 중지됐을 뿐 전쟁은 ‘계속’

남북 독재체제의 역사적 근거로 작동

|

|

1953년 7월27일 정전협정에 서명하고 있는 북한 인민군 총사령관 김일성. <한겨레> 자료사진

|

남북정상회담이 이틀 앞으로 다가왔습니다. 정부 당국자와 전문가들은 이번 회담의 성과물로 ‘북한 비핵화 의지 확인’과 함께 ‘종전선언’을 미리부터 꼽고 있습니다. 그렇습니다. 남과 북은 아직 ‘전쟁 중’입니다. 문재인 대통령이 19일 “65년 동안 끌어온 정전 체제를 끝내고 종전선언을 거쳐 평화협정 체결로 나아가야 한다”고 강조한 이유입니다. 이번 회담에서 정전에서 종전으로, 전쟁에서 평화로 나아가는 절호의 기회가 열릴까요? 종전선언이 왜 중요한지, 65년 동안 한반도를 지배해 온 종전 체제를 돌아보며 다시 생각해보려 합니다. 들여다볼수록 기이하고 비정상적인 정전 체제, 이번 회담을 통해 마침내 해소할 수 있기를 고대합니다.

|

|

월리엄 해리슨 유엔군사령부 중장(맨 왼쪽)과 남일 북한 인민군 대장(맨 오른쪽)이 1953년 7월27일 오전 회담장으로 쓰던 판문점 목조 건물에서 각각 정전협정에 서명하고 있다. 국가기록원 제공

|

|

|

남북정상회담을 일주일여 앞둔 4월18일 경기도 파주 판문점에서 한국 경비병 너머로 북측 경비병들이 근무 교대를 하고 있다. 청와대사진기자단

|

“근대 이래 세계의 주요전쟁의 종결형태는 승리와 패배가 명확하였고, 책임과 징벌도 뚜렷했다. 전쟁과 종전, 전투와 강화(講和) 역시 분명히 구별되었다. 특별히 세계열강이 참전하는 거대전쟁의 경우 더욱 그러하였다. 그러나 한국전쟁에서 승자와 패자는 구별되지 않았다. 남한과 북한, 미국과 중국의 대결은 무승부로 귀결되었다. 세계 자본주의 진영과 세계 사회주의 진영의 사상 최초 무력대결은 무승부였던 것이다. 근대 국제질서의 등장 이래, 특히 세계적 규모의 전쟁에선 유례를 찾기 힘든, 승패가 존재하지 않는 ‘비긴 전쟁’이었다. 정전협상 역시 전투행위를 중단하는 데 목적이 있었을 뿐 전쟁의 완전종식과는 거리가 멀었다. 이 기묘한 무승부가 전후 한국문제와 정전체제가 놓인 ‘위기’와 ‘안정’의 방향·정도·진폭을 좌우한 출발요인이었다. ‘종전의 실패’와 ‘휴전의 성공’이라는 전쟁중단 방식은, 전쟁과 평화의 잠정타협으로서의 정전체제를 정초하였던 것이다. 그것은 불안하였음에도 안정되고, 흔들렸음에도 깨지지 않는 일종의 ‘파국적 균형체제’였다.”

|

|

한국정전협정 64주년 기념식이 유엔사 주관으로 2017년 7월27일 판문점 자유의 집에서 열렸다. 한국전 참전 16개국 및 지원 5개국의 국기를 배경으로 유엔사령부 부사령관 토마스 버거슨 중장의 기념사와 연합사 부사령관 임호영장군,중립국 감시위원회 스웨덴 대표의 연설로 행사를 마치고 판문점을 배경으로 기념촬영을 마쳤다. 사진공동취재단

|

|

|

1951년 10월 11일 판문점에서 열린 정전회담에서 유엔군의 머리 대령(오른쪽)과 북한 인민군의 장춘산 대령이 비무장지대의 남북군사분계선이 그려진 지도들에 대해 가조인하고 있는 모습. 연합뉴스

|

“전쟁 재발의 객관적 가능성은 소멸되었지만 한국전쟁 경험은 전후 남한과 북한에겐 살아있는 현실이었다. 그것은 체제 차원의 정치와 대중차원의 일상 모두에서 동일하였다. 두 한국은 전쟁의 재발위협에 대한 상시 위기동원전략을 통해 전사회를 효과적으로 통제하였다. 남한과 북한은 제2의 남침과 제2의 북침을 계속 경고하며 철저한 통제체제를 구축하였다.”

|

|

남북정상회담을 일주일여 앞둔 4월18일 경기도 파주 판문점 평화의 집 모습. 청와대사진기자단

|

<참고문헌>

박명림 연세대 교수 2013년 <한겨레> 연재 ‘한국전쟁 깊이 읽기’

김동춘 <전쟁과 사회>

강만길 외 편저 <한국 현대사 강의>

통일부 <문재인의 한반도 정책>, <2018 통일문제 이해>

기사공유하기