[전작권 재연기] 흔들리는 군사주권

③ 치러야할 비용은

|

육해공군 각각 제몫만 신경

그나마 만든 개혁안도

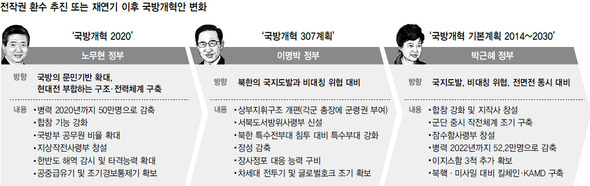

전작권과 연계 사실상 연기 김종대 <디펜스 21> 편집장은 “확실한 전략적 목표와 우선순위 없이 각군이 경쟁적으로 전력 증강을 추진하다 보니 중복투자로 인한 낭비 등 문제가 적지 않았다”며 “이런 경향은 지금도 반복되는데, 이는 자군 이기주의와 이를 안보전략의 큰 틀에서 제어하지 못한 문민통제의 부재, 전략개념 부족 등이 원인”이라고 말했다. 김 편집장은 실례로 북한 장사정포의 위협에 대한 군의 대응과 관련해 “공군 전투기로 무력화할지, 육군의 지대지미사일로 할지, 자주포로 할지, 차기 다련장으로 할지 등에 대한 전략적 우선순위가 없으니까 각자 다 갖추겠다는 식으로 가는 것”이라고 말했다. 이명박 정부는 취임하자마자 전작권 전환에 대비하는 성격을 지닌 ‘국방개혁 2020’을 수정했다. 또 경제위기를 이유로 노무현 정부에서 8.8%였던 국방비의 연평균 증가률도 5.3%로 줄였다. 그러다가 2010년 천안함 사건 이후 북한의 비대칭 위협과 국지도발에 주로 초점을 맞춘 ‘국방개혁 기본계획 2011~2020’(307계획)을 내놓았다. 내용은 각군 총장에 군령권을 부여하는 상부지휘구조 개편, 서북도서방위사령부 창설, 병력감축 등이다. 그러나 합동 작전 지휘구조 전환을 목표로 추진된 상부지휘구조 개편은 육군의 독주를 우려한 해·공군의 반대 등으로 논란만 일으켰다. 또 부대개편과 병력감축 방안, 당시 440여명인 전체 장군 숫자를 2020년까지 15% 줄이기로 한 방안 등도 정확한 감축 내역이 불확실하고 대부분 이 대통령 임기 이후 추진되는 장기과제여서 개혁 의지를 의심받았다. 박근혜 정부는 올 3월 ‘국방개혁 기본계획 2014~2030’을 발표하며, 처음으로 군 개혁 방향을 제시했다. 그러나 합동작전 강화를 위해 1군·3군 사령부를 통합한 지상작전사령부를 창설하겠다는 방안은 이번에도 전작권 전환과 연계해 결정하겠다고 단서를 달아, 사실상 무기연기했다. 부대개편이나 병력감축 등도 이전 정부의 방침을 대체로 이어받았으나, 계획 실행을 대부분 다음 정권으로 떠넘겼다. 군사전력 개념은 과거 ‘적극적 억제’에서 ‘능동적 억제’로 수정해 공세적 성격을 강화하면서, 매년 7.2%의 국방예산 증가를 예상했다. 그러나 정부는 국방예산으로 전년보다 5.2% 늘어난 37조6천억원을 국회에 요구해, ‘개혁안 따로 실행 따로’란 지적이 나왔다. 박병수 선임기자 suh@hani.co.kr

기사공유하기