|

|

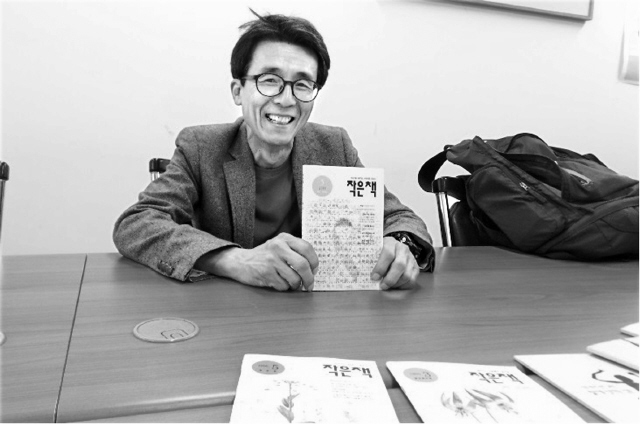

안건모 <작은책> 발행인. 사진 한승동 선임기자

|

[짬] 창간 20돌 ‘작은책’ 발행인 안건모 씨

|

1995년 ‘작은책’ 현장노동자 글에 자극

20년 버스운전 애환 써내 유명해져 문학상도 받고 편집장 맡아 10년 봉사

“최근 해고당해 구독 끊는 노동자 많아”

‘현대 민중사 자료’ 사명으로 영업 앞장 “<작은책>이 나오기 전에는 일하는 사람들이 쓴 글을 본 적이 없다”고 한 안 발행인은 “나 자신이 바로 <작은책> 덕에 글도 쓰고 삶도 바꿔버린 대표적인 사례”라고 했다. 서울 마포 출신인 그는 “보안사령부에 근무했던 꼴통보수”였다. 1980년에 제대한 뒤 건설현장과 전기공사장 잡부, 화물차와 자가용 운전사 등 “엄청 많은 일들”을 전전하다가 1985년에 버스 운전사가 됐다. 그의 출세작이라고 할 수 있는 <거꾸로 가는 시내버스>(보리 펴냄)는 서울 광화문~경기 일산, 서울 우이동~신림동을 오가는 버스 들을 20년간 몰면서 겪었던 애환을 담고 있다. “(창간된 해인) 1995년 말께 <작은책> 처음 보고 놀랐다. 일하는 사람도 이런 글을 쓸 수 있구나. 버스 현장 사람들도 글을 써야 한다는 생각을 했다.” 버스 운전을 하면서 우연히 빌려 본 <쿠바 혁명과 카스트로>라는 만화책에 깜짝 놀랐고, 계속 체 게바라와 리영희 등을 읽으면서 ‘꼴보수’에 균열이 가기 시작했지만, “<작은책>을 만나기 전엔 한 번도 글을 써 본 적이 없었다”고 그는 말했다. 버스노조민주화추진위원회를 만들었고, <버스 일터>라는 소식지도 만들어 글을 쓰기 시작했다. “1998년에 집 앞에서 기다리던 누군가가 내게 각목을 휘둘렀다. 머리까 깨져 50바늘이나 꿰맸다. 산에 갔다가 얻어맞은 적도 있다. 글을 쓰니까 겁들을 내는구나, 글이라는 게 이렇게 무섭구나,하는 걸 느꼈다. 링거를 맞아가며 계속 글을 썼다.” 1997년 제7회 전태일문학상 생활문학 부문에 입선했다. 그때 심사위원이 이오덕 선생이었다. “이오덕의 직속제자”임을 자처하는 그는 그 뒤 <한겨레>에 연재도 했다. 2005년에는 <작은책> 창간을 주도했고 지금도 버팀대가 돼 주고 있는 윤구병 보리출판사 대표의 권유로 당시 어려움을 겪고 있던 이 잡지 편집장이 돼 상태를 호전시켰다. 64쪽으로 출발한 <작은책>(매호 3500원)은 지금 160여쪽으로 약간 도톰해졌으나, 실리는 글들은 대개 한 편이 200자 원고지 15매 가량(4쪽)으로 매월 25~30편의 글이 담긴다. “주요필자는 50명 정도 되지만, 누구나 글을 투고할 수 있다. 노동현장 사람들과 주부들이 많다.” <작은책>을 읽고 속풀이로 짬짬이 글도 쓰면서 여러 다른 삶들을 만나 마음도 생각도 많이 바뀌었다는 충청도 황간의 농부 전상순씨 글에는 노점상 족발 사장 김영철씨, 배 만드는 사람 안윤길씨, 박흥렬씨, 배 용접공 배순덕씨, 전씨를 “목젖이 아프도록 울게 만들었던” 자식잃은 할머니 등이 이 잡지 필자로 소개돼 있다. 닮은 잡지가 <삶이 보이는 창>인데, “그쪽은 문학 비중이 높다”는 점이 다르다고 안 발행인은 말했다. 투고한 글이 채택되면 원고료를 주는데, 돈이 아니라 이 잡지 정기구독권을 주거나 윤구병 보리출판사 대표가 운영하는 ‘변산공동체’에서 나는 유기농 쌀을 구입해서 준다. 안 발행인은 얼마전 편집장을 유이분씨에게 맡기고 다시 영업일선에 나섰다. 그만큼 사정이 좋지 않다는 얘기다. 한때 5천 명선에 다가가던 정기구독자가 지금은 좀 떨어졌다. 그는 “요즘 <작은책> 독자분들이 구독을 끊으면서 가장 많이 하는 말이 ‘직장에서 해고돼 더는 책을 볼 수 없다’는 것”이라며 안타까와했다. <작은책> 살리기를 ‘역사적 사명’으로 여기고 있다는 보리의 윤구병 대표는 20돌 특집호에 이렇게 썼다. “나는 <작은책>에 지난 20년 동안 실린 작은 이들의 이야기가 나중에 이 나라 남녘땅에 가장 값진 ‘민중사’의 기록으로 남으리라고 확신한다. 아마 뒷사람들은 이분들이 쓴 글을 서중석이나 한홍구 같은 이 시대 가장 뛰어난현대 역사학자들이 쓴 책보다 훨씬 더 소중한 1차 자료로 여기리라.” 지난해 자신이 쓴 <삐딱한 글쓰기>라는 책을 낸데 이어 얼마전 <내 인생과 글쓰기>를 엮어낸 안 발행인은 그 자신 글쓰기의 달인이 됐다. “700권의 글쓰기 책을 읽었다”는 그는 말했다. “글쓰기에 왕도는 없다. 글쓰기는 이론으로 배울 수 없다는 걸 알았다. 글쓰기는 오직 글쓰기를 통해서만 배울 수 있다.” 글쓰기 강연에 가면 그는 먼저 글쓰기를 숙제로 내 준단다. “그렇게 해서 받은 숙제물을 쓴 사람이 직접 낭독하게 한 다음 참석자들이 합평을 한다. 그렇게 해야 글쓰기를 가장 빨리 익힐 수 있다. 사람들이 왜 글을 못 쓰나? 그건 남에게 자신의 글을 내놓기를 두려워하기 때문이다. 나도 처음엔 무척 겁을 냈다. 하지만 자기 글을 내놓음으로써 비로소 변화가 시작된다.” 안 발행인이 보기에 그것은 곧 세상이 바뀌기 시작하는 순간이다. 한승동 선임기자 sdhan@hani.co.kr

기사공유하기