|

|

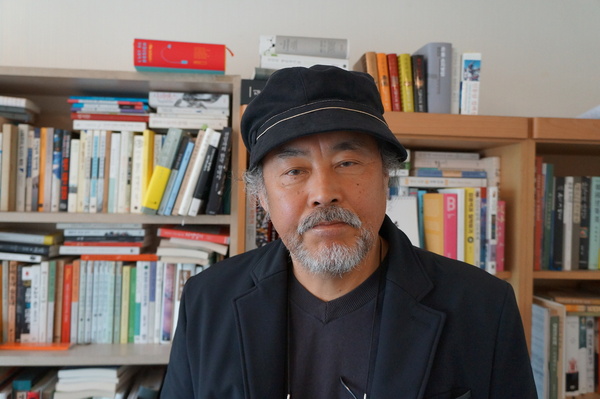

건축가 이일훈씨.

|

공동체성 살린 ‘채나눔 건축론’ 주창

기차길옆 공부방·밝맑도서관 등 유명 “건축가는 복제 아닌 삶의 방식 제안자

‘채나눔 건축’ 더 강하게 주장할 터” 세상엔 셀 수 없이 많은 간판, 광고, 안내문, 표지판, 펼침막이 있다. 목적은 하나다. 메시지 전달이다. 그는 이 간판의 숲을 ‘상상어장’이라고 부른다. 간판의 언어들은 그를 세상 안으로 안내한다. ‘100년 짜장’이란 간판을 보며 배 고프고 돈이 부족한 사람들을 위한 ‘맛보기’가 있었음을 떠올린다. 짜장면 한 그릇에 20원 할 때, 10원만 받고도 반 넘게 주던 짜장면이 바로 ‘맛보기’다. 세상은 가난해도 따듯했던 시절이었다. 초성과 중성, 받침이 크기는 다르지만 질서를 잘 지킨 서체로 쓰인 ‘삼겹살’ 간판은 ‘두툼한 살집, 노르스름하게 익은 듯 먹음직스러운’ 삼겹살을 연상시킨다. 350장 사진에 딸린 글들은 이미지와 독립적으로 읽혀도 생명력을 잃지 않을 만큼 밀도가 있다. 세상과 말(언어)에 대한 작가의 호기심이 끌어낸 수많은 자료 덕이 클 것이다. 2013년 <경향신문>에 5년 가까이 연재한 글을 모아 <사물과 사람 사이>란 책을 펴냈다. 이번 책은 그 후속편인 셈이다. 출퇴근이나 출장 때 버릇처럼 카메라를 가지고 다닌다. 그리고 ‘간판’을 낚는다. ‘간판’을 낚기 위해 일부러 외출한 적은 없다. “삶의 그릇인 집을 짓는 건축가는 사는 방식을 제안해야 합니다. 그러려면 세상에서 배워야 합니다. 세상처럼 훌륭한 책은 없죠.” 그에겐 ‘사회성 짙은’ 건축가라는 수식어가 붙는다. 그가 지은 집을 보면 이해가 된다. ‘자비의 침묵 수도원’ ‘성 안드레아병원 성당’과 같은 종교건축물도 있지만, 공동체적 삶을 지향하는 이들의 공간도 많이 지었다. 인천 만석동의 저소득층 아이들을 위한 쉼터 ‘기차길 옆 공부방’, 충남 홍성의 마을공동체에 세워진 ‘밝맑도서관’ 등이 대표작이다. 그를 ‘9쇄 작가’로 만든 그 책 속의 집 ‘잔서완석루’ 역시 용도는 ‘집이자 교사들의 회의 공간’이다. “건축은 사회와 더불어 있어야 해요. 사회의 본질은 공동성입니다. 제가 공동성의 실천을 권유하는 작업을 조금 했지요. 사회성을 실천하려는 단체들은 저를 찾아와요.” 하지만 세상은 공간을 나누려 하지 않고 자신만의 공간을 찾는다. 함께가 아니라 홀로에서 ‘행복’을 느낀다. 건축가 함성호는 ‘채나눔 건축론이 건축적 방법론으로는 성공했다. 하지만 철학으로 한 세대를 이끌어가는 데는 실패했다’고 썼다. 작가는 이렇게 말했다. “많은 사람들이 지금 엉뚱하게 가고 있어요. 돈이 중심이죠. 세상이 변했기에 채나눔 방식을 더 강하게 주장해야 한다고 생각해요. 나 혼자라도 더 강하게 주장하려고 합니다.” 그에게 건축가는 ‘삶의 방식에 의문을 제기하고 질문하고 제안을 하는 존재’이다. “아파트를 보세요. (제안이 아니라) 대부분 복제이지요.” 그래서 작지만 의미 있는 집을 짓겠다고 나서는 건축주가 너무 고맙다. “지금 전국국어교사모임 살림집을 짓고 있어요. 29년 동안 회비를 모아 짓는 집입니다. 어마어마하게 기분이 좋아요.” 그는 건축평론가이기도 하다. “설계사무소 팀장을 하던 1980년대 초반 <꾸밈>이란 건축잡지에서 공모한 평론상 1회 당선자로 뽑혔죠.” 그 뒤 10여년 동안 건축과 평론을 병행했다. 그는 한국을 대표하는 건축가 김중업(1922~88)의 후기 제자이기도 하다. “1985~88년에 김중업건축연구소에서 일했어요. (스승은) 건축 내부를 향한 자기 열정, 끝없는 자기 의문이 대단했던 분이죠.” 이 땅에도 ‘건축 문화’가 있을까? “있지요. 부동산의 재화적, 투자적 가치가 특히 강한 게 우리 건축 문화의 특징이죠. 비싼 아파트를 소유한 분들의 80% 이상은 여러 차례 이사를 했어요. 사회를 위한 가치는 뒷전입니다.” 청년들의 곤궁한 주거 형태가 화제에 올랐다. “청년들이 취업을 못하는 건 건축가 책임은 아니죠. 하지만 그게 반성의 시작점이 돼야 해요. 건축가들은 사회적 임대주택이나 공공주택이 보급될 수 있도록 노력해야 하고, 그런 기회가 왔을 때 젊은이들이 정말 좋은 공간에서 살 수 있도록 제안해야겠죠.” 어릴 때부터 만들고 그리고 글 쓰는 걸 좋아해 그 모든 걸 다 할 수 있겠다 싶어 건축과를 선택했다는 작가는 지금 ‘허름한 단독주택’에서 살고 있다. 그가 지은 집이 아니다. “(제가 사는 집에 대해) 욕망을 가질 정도로 한가하지 않았어요.” 가장 좋아하는 자신의 건축물은? “밝맑도서관입니다. 정말 작아요. 그런데 배짱 좋은 마당과 회랑이 중심이 된 도서관입니다. 도서관이 책을 뛰어넘어 동네를 끌어안고 있어요. 책을 읽지 않는 사람도 옵니다.” 글·사진 강성만 선임기자 sungman@hani.co.kr

기사공유하기