|

|

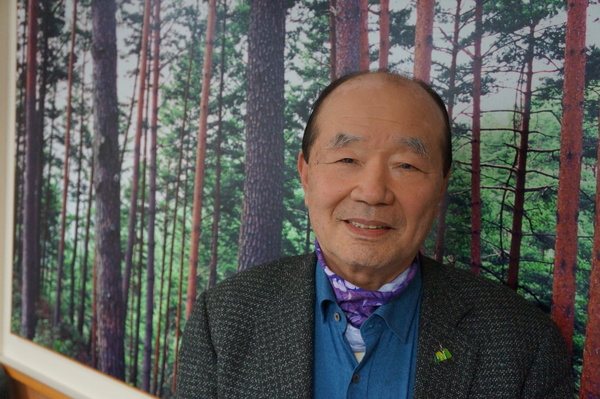

마상규 생명의숲 공동대표가 사무실에 걸린 대형 숲 사진 앞에 섰다. “숲은 인간사와 마찬가지로 1살에서 100살까지의 나무로 이뤄져야 합니다. 50년 정도 더 숲을 잘 가꾸면 우리도 이런 상태에 도달합니다. 온대지방의 이상적인 산림 재적이 1㏊당 300㎥입니다. 50년 전엔 10㎥였고, 지금은 150㎥입니다. 산림경영을 잘해 300㎥까지 가야죠.”

|

은퇴 뒤 20년째 ‘산림녹화’ 시민운동

IMF때 ‘숲가꾸기 공공근로’ 제안도 최근 ‘숲 경영 산림 경영’ 공저 펴내

미국·일본식과 다른 유럽식 연구

“산주 400명·전문가 짝지어 관리를” 왜 산림경영에 국가가 필요한 것일까? “한국 산림의 67%가 사유림이죠. 213만명이나 되는 산주의 1인당 평균 보유 산지는 2.2㏊에 불과해요.” 그는 산림경영에 필요한 최소한의 산지가 1000㏊라면서 한국의 산주들을 점에 비유했다. “점에만 맡기지 말고 국가가 면 전체에 대한 계획을 세우고 산주들의 이해를 구해 따라오도록 해야 합니다.” 산림경영을 하려면 최소 400여명의 산주가 뭉쳐야 하는데, 산주들은 대부분 도시에 있어 연락도 되지 않는다고 했다. “지금 사유림의 90%는 방임 상태입니다.” 그는 시간이 많지 않다고 했다. “70년대에 국가가 나서 나무를 많이 심었어요. 그래서 지금 우리 산림의 평균 수령이 40년 정도 됩니다. 가슴 높이의 나무 직경이 대략 20㎝이죠. 이 정도로는 땔감이나 공업원료밖에 되지 않아요. 나무로 소득을 올리려면 직경 40㎝는 되어야 합니다. 앞으로 50년이 더 필요해요.” 말을 이었다. “우리 산림의 절반 정도는 질이 좋지 않아요. 수종을 바꾸고 나머지 싹수가 있는 숲은 솎아내기(간벌)로 나무를 키워야 합니다.” 50년 동안 소득 없이 돈과 노동을 쏟아부어야 하는데 어느 산주가 나서겠는가? 마 대표가 던진 질문이다. “국가가 산림을 어장이나 농장처럼 단지화시키고, 1000ha마다 전문기술자 1명을 배치하고 이 기술자가 각각 산주 400명과 10명의 산림노동자를 지도·관리하면 됩니다. 임도도 늘리고요.” 산주의 동의를 쉽게 얻을 수 있을까? 그는 70년대 경험을 들추었다. “산주들이 처음엔 싫어했어요. 혹시라도 땅을 빼앗길까봐서요. 그런데 1~2년 꾸준히 소통하면서 그들과 친구가 되었죠.” 국가 주도의 산림경영이란 곧 세금을 들여 사유림을 가꾸는 일이다. 그는 이렇게 말했다. “숲은 살아서는 국민의 재산, 죽어서는 산주의 재산이 되는 것이죠.” 덧붙였다. “숲을 잘 가꾸면 국가에 필요한 목재를 안정적으로 공급하고 좋은 일자리도 만들 수 있어요.” 산주뿐 아니라 국민 전체에게도 좋은 일이라는 것이다. “지금 1800여명 정도가 국유림 작업을 하면서 연 3천~4천만원을 벌고 있어요. 산림경영이 제대로 되면 이 정도 소득의 일자리를 6만명으로 늘릴 수 있어요.” ‘산림경영의 부재’는 산림 환경 전반에 여러 폐해를 끼치고 있단다. “나무를 심을 때 산림 현장의 수요와 관련된 경영계획이 없으니 양묘업자의 로비나 관료주의에 휘둘려 수종이 결정됩니다. 침엽수 위주로만 나무를 심는 게 그런 이유에서죠. 산림의 생산성 측면에서 문제가 많아요.” 이른바 ‘산털이’라고 불리는, 토양을 심각하게 훼손하는 방식의 간벌이 이뤄지고 있는 것도 같은 이유에서라고 그는 지적했다. “역시 이념이 중요해요. 산림 철학을 빨리 정해야 합니다. 미국과 일본은 원래 나무가 있었어요. 그래서 산주에 맡겼죠. 하지만 독일은 산업혁명 이후 훼손된 숲을 200년 가까이 국가 주도로 경영해 90% 이상 복원했어요.” 산림정책 담당자들은 어떤 생각일까? “(미·일과 유럽 방식에 대한) 합의된 생각이 있는 것 같지는 않아요. 하지만 산림청 간부들은 주로 일본 자료나 정보를 참고해요. 거기에서 법적 근거나 방법이 만들어지죠.” 글·사진 강성만 선임기자 sungman@hani.co.kr

기사공유하기