|

|

이원규 작가는 자신의 삶에 미친 아버지의 영향이 적지 않다면서 이렇게 말했다. “국문과 재학 시절 진로를 바꿔 경찰 간부가 되겠다고 말씀 드린 적이 있어요. 아버지가 반대해 뜻을 접었죠.” 그는 공수특전단 소속으로 베트남 전쟁에 참여한 경력이 있어 원한다면 어렵지 않게 경찰 간부 양성 과정에 들어갈 수 있었다. “건축학을 전공한 아들도 옛 서울역 고가도로를 공원으로 꾸민 작업을 현장에서 지휘했어요. 전공은 다르지만 아들도 자신만의 자료를 모으고 있겠죠.” 김경호 선임기자 jijae@hani.co.kr

|

|

|

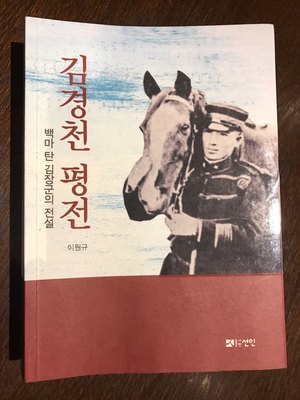

<김경천 평전> 표지.

|

‘자료를 모아라’ 조언·구술 증언 도움

교사 접고 40대 중반 전업작가로 나서

“나 같은 미친 사람들 아니면 누가…” ‘김경천 평전-백마 탄 장군의 전설’ 출간

1995년 카자흐 답사 때 ‘현지 제보’ 인연 1995년엔 문예진흥원 지원을 받아 연해주에서부터 시베리아를 횡단해 카자흐 답사도 했다. 한인 강제이주사를 소설로 쓸 생각이었다. 이번에 낸 책의 출발점인 셈이다. “카자흐에서 만난 정상진(전 북한 문화선전성 제1부상) 선생이 현지 카라간다에 김경천 장군의 유족이 살고 있다면서 방문을 권하셨죠. 그때는 제가 병이 나는 바람에 도저히 엄두가 나지 않았어요.” 그 뒤 김원봉과 김산, 조봉암 일대기를 차례로 정리한 뒤 이번에 김경천에 이른 것이다. “카자흐 방문 뒤에 김경천 육필일기 ‘경천아일록’(2005)이 나왔고 <한국방송>(KBS)에서 다큐(‘백마 탄 김 장군 김경천, 시베리아의 전설이 되다’·2012년)도 방송됐어요. 다큐에서 리포터를 한 김 장군의 외증손녀 올가를 통해 여러 자료를 새로 구한 뒤 이제 쓸 수 있겠다는 생각이 들었죠.” 김경천(1888~1942)은 일본 육사 출신이다. 도쿄에서 기병대 중위로 근무하다 칭병해 서울로 돌아온 뒤 만주로 탈출했다. 신흥무관학교 교관을 지낸 뒤 연해주로 건너가 한인 자치지역의 군사지도자로 활약했다. 한인을 괴롭히는 마적이나 러시아 반혁명 세력인 백군과의 전투에서 큰 공을 세워 당시 고국에선 ‘백마 탄 김 장군’의 전설이 퍼질 정도였다. 박정희 정권의 연구지원금을 받아 <김일성 열전>을 펴낸 이명영 전 성균관대 교수는 ‘김일성 신화의 진짜 주인공은 김경천 장군’이라는 주장을 폈다. “김일성 전설의 중심은 김경천 장군이죠. 1대 김일성은 ‘김일성’이란 가명을 쓰며 일본군을 공격한 전 함북 온성군수 김두천의 아들 김창희 의병장이죠. 김경천은 스스로 김일성이라는 이름을 쓴 적이 없어요. 하지만 민중은 그를 보며 김일성이 살아 돌아왔다고 믿었죠. 김일성 전설을 100이라고 하면 김경천이 50, 김창희와 북한 김일성이 각각 20과 30 정도라고 생각해요.” 일본군과 대규모 전투를 벌인 적은 없지만 무력을 키워 언젠가 조국을 해방시키겠다는 꿈을 다졌던 김경천에게 연해주란 곳은 호락호락하지 않았다. 스탈린이 집권한 뒤 무장해제를 당했고, 반역죄를 뒤집어쓰고 옥에 갇혔다. 카자흐로 강제이주된 뒤에도 다시 체포돼 모스크바 북동쪽 코틀라스에서 병사했다. 그의 글은 팩트(사실)와 픽션(허구)이 섞인 팩션 형식이다. 사실을 토대로 하되 빈틈은 상상력으로 메운다. “‘조봉암이 거리로 나왔을 때 빙초산 같은 차가운 바람이 불고 있었다’ 같은 문장은 작가만이 쓸 수 있죠. 제 장점은 문장이죠. 하지만 상상력도 시간과 공간이 있어야 가능해요.” 사실성은 그의 또다른 장점인 ‘자료 찾기’로 보완한다. “제가 자료 정리를 잘해요. 일본국립공문서관에서 찾은 자료들이 (이번 책 출판에) 도움이 됐어요. 김경천이 일본 육사를 지원할 때 작성된 신원 조서는 제가 처음 찾았죠.”

|

기사공유하기