|

|

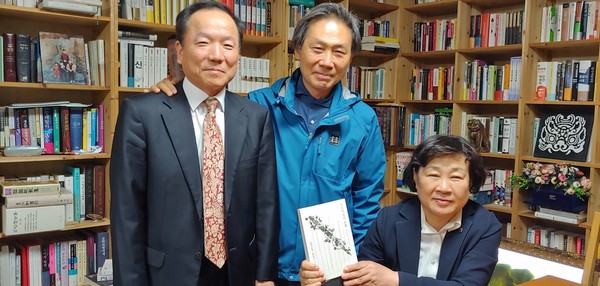

지난 13일 전남 당양군 대방리 자택의 서재에서 김상윤(가운데)·정현애(오른쪽)씨 부부와 동생 김상집(왼쪽)씨가 39년만에 <녹두서점의 오월>을 출간한 이유를 설명하고 있다. 사진 김경애 기자

|

1977년 전남도청 근처 금서 전문 책방 열어

80년 ‘5·17’ 예비검속 당해 옥중투쟁 ‘우리 가족은 여섯 사람이 5·18유공자다. 당시 녹두서점을 운영하던 나를 비롯하여 아내 정현애와 처제 정현순, 남동생 김상집과 여동생 김현주 그리고 훗날 현주와 결혼한 엄태주까지 모두 5·18항쟁의 중심에 있었다.’ 대표 저자인 김상윤씨가 쓴 책의 서문 첫 문장이다. 그런데 필자로는 세 사람만 참여했다. 나머지 세 사람이 끝내 참여하지 못한 이유를 들어보면 이들에게 증언이 얼마나 힘든 일이었는지를 짐작케 한다. “우리 가족의 활동 궤적을 한 곳에 모으면 5·18항쟁의 전 과정과 10일간의 핵심 활동이 축소판처럼 드러나게 되어 있어요. 그래서 기록으로 남기자는 권유를 여러 차례 받았지만, 당시의 기억을 떠올리는 것마저 싫어했어요. 지금까지도 해마다 몸으로 정신으로 마음으로 ‘5월 앓이’를 하고 있으니까요.” 김상윤 고문은 전남대에서 유신 반대 운동으로 제적당한 뒤 독서모임 등을 꾸리다가 학생과 시민들에게 금서를 보급하고자 1977년 광주의 서점거리였던 계림동에 헌책방 ‘녹두서점’을 열었다. 문병란 시인이 ‘녹두 장군 전봉준’에서 이름을 따주었다. 이듬해말 서점을 전남도청 인근 장동으로 옮긴 그는 79년 ‘10·26’ 이후 복학해 광주지역의 민주화운동을 주도했다. 80년 5월17일 밤 11시30분 신혼집이기도 했던 서점에서 그는 이른바 ‘예비검속’을 당했다. 광주 외곽의 505보안부대 지하실로 끌려간 그는 고문당하는 사람들의 비명이 낭자한 그곳에서 재판에 넘겨지는 두 달 동안 ‘빨갱이 조작과 사형 음모’에 맞서 사투를 해야 했다. 금서 사러 갔다 인연맺은 부인 정현애씨

서점 신혼방에서 ‘5·18’ 상황실 꾸려 정현애 이사장은 1977년말 고교 동창의 소개로 금서였던 리영희 교수의 <8억인과의 대화>를 사러 녹두서점을 처음 찾았다가 그 인연으로 1년 뒤 서점 주인과 결혼했다. 중학교 교사로 일하던 그는 80년 5월 17일 남편이 검은 지프차에 실려 사라지자 밤새 공포에 떨어야 했지만 이튿날 새벽부터 자신처럼 남편이 구속된 송백회 회원들, 서점을 찾아오는 수많은 학생과 시민, 광주 지역 민주인사들과 연대하면서 시간대별로 상황일지를 기록하기 시작했다. 그때부터 5월27일 계엄군에게 체포될 때까지 그는 항쟁의 상황실이었던 서점을 지켰다. 제대뒤 방직공장 취직 동생 김상집씨

보름만에 항쟁 터지자 ‘시민군 지도부’로 김상집 지부장은 광주일고 시절 전국 첫 고교생 반유신 시위를 주도하다 제적된 뒤 1980년 5월1일 군복무를 마치고 방직공장에 갓 취직을 했다. 입대 전부터 함께 했던 야학 노동자, 청년들과 독서토론 모임을 하던 그는 5월 18일 새벽 들불야학 강학인 윤상원으로부터 형의 체포 소식을 듣고 함께 녹두서점으로 달려갔다. 불과 보름 전까지 자신이 복무했던 부대의 500MD 헬리콥터가 공중에서 위협하고, 계엄군이 시민들을 무차별 살육하는 만행을 목도한 그는 시민군 지도자로 열흘간 온몸으로 항쟁에 뛰어들었다. “우리가 기록을 남기기로 뜻을 모은 것은 2012년부터였어요. 지만원의 ‘북한군 개입설’ 같은 허황된 소리가 퍼지고, 독재자의 딸이 대통령이 되고, 80년 그때처럼 또다시 폭도로 몰아 왜곡하는 ‘역사의 퇴행’ 시도를 보면서 ‘진실’을 알리고 ‘진상’을 규명해야 한다는 일종의 의무감을 느꼈기 때문이죠.”

|

|

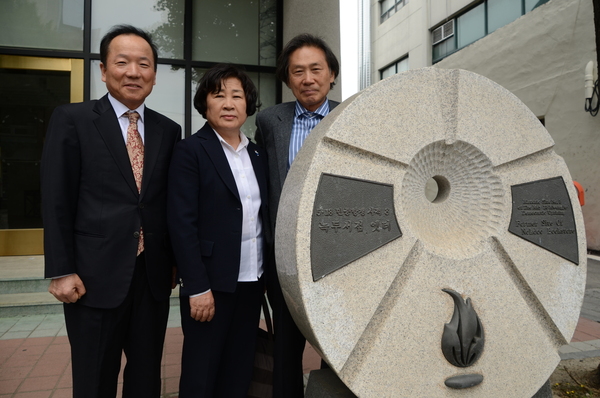

1980년 5·18 때 녹두서점이 있던 옛 전남도청 인근의 장동 사거리에는 사적지 표지석만 남아 있다. 지난 8일 김상윤(오른쪽부터)·정현애·김상집씨가 <녹두서점의 오월> 출간을 기념해 함께 방문했다.

|

|

|

5·18항쟁의 상황실이었던 녹두서점의 상징성을 가장 먼저 조명한 것은 ‘2016 광주비엔날레’ 때 스페인 설치미술작가 도라 가르시아였다. 그는 사진 한 장 남아 있지 않은 녹두서점을 기록과 증언을 통해 실제처럼 재현해냈다. 사진 광주비엔날레조직위원회

|

|

|

‘5·18 시민군’ 김상집 지부장이 1980년 5월26일 오후 6시 전남도청 회의실에서 계엄군의 진입 통보를 받고 시민군 지도부가 마지막까지 투쟁할 것을 결의하던 모습을 재구성해 직접 그린 ‘결사항전’ 작품. 왼쪽 창가에 서 있는 윤석루 기동타격대장과 윤기현 YWCA대외협력팀장, 탁자 왼쪽부터 윤강옥 기획위원, 허규정 내무위원장, 박남선 상황실장, 이양현 기획위원 김준봉 조사부장, 맨가운데 정상용 민주투쟁위 위원장, 그 오른쪽부터 김영철 기획위원장, 윤상원 대변인, 구성주 보급부장, 김종배 부위원장(직전 학생수습대책위 위원장), 정해직 민원실장, 뒷모습이 김상집 지부장.

|

|

|

옛 전남도청 자리에 조성된 국립아시아문화전당의 북단이자 녹두서점 표지석 건너편에 서 있는 조형물. <녹두서점의 오월>에서 김상윤 고문은 ‘5·18’의 검은 상흔을 딛고 초록빛 희망을 싹틔우는 광주의 미래를 담은 상징으로 풀이한다. 사진 김경애 기자

|

기사공유하기