|

|

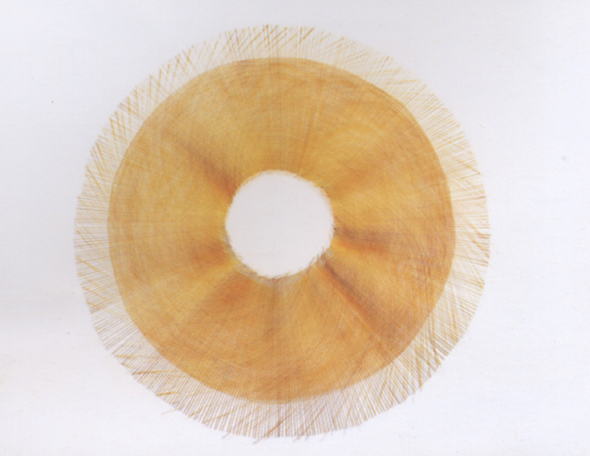

제주 갓일 장인 장순자 할머니가 자신이 건립한 갓 전시관에서 양태를 만들고 있다. 갓을 만드는 일은 상상을 뛰어넘는 인내와 집중력이 필요한 작업이다. 양태를 만드는 대나무실을 뽑는 이가 따로 없어 직접 다 해야 한다.

|

[장인을 찾아서] 중요무형문화재 갓일 장인 장순자씨

제주 여인들은 부지런하다. 그들의 손은 섬세하고, 인내심이 많다. 낮에는 해녀로 물질을 하거나 논밭에 나가 일을 했다. 밤에는 갓을 만들었다. 그들이 만드는 갓은 바다를 건너 육지 양반들 머리에 품위를 얹어줬다. 머리에 얹되 쓴 것 같지 않게 가벼웠고, 촘촘하고 정교하게 짜인 차양(양태)은 얼굴에 부드럽고 엷은 그림자를 드리웠다. 갓은 점잖음을 의무로 하는 도덕성의 표현이기에 그 의미는 무겁기도 하다. 갓 쓴 이의 인격과 정신을 표현하는 언어이자 기호였다. 흔들리는 호롱 불빛 아래서 무명실처럼 가늘게 뽑은 대나무실(죽사)을 한 치의 빈틈 없이 가로세로로 엮어 차양을 만들어내는 제주 여인들에게 갓은 가족을 먹여 살린 강인한 생명력과 고된 삶의 다른 얼굴이다. 중요무형문화재 4호 갓일 장인 장순자(74)는 42살에 어머니(고정생)에게 지나가는 말투로 물었다. “대 긁어 안내카마씸?”(대를 긁어드릴까요?) 그 말을 들은 어머니는 건조한 말투로 “걸목해보라”(대나무를 대칼로 훑어봐라)고 했다. 너무 힘든 길이기에 차마 딸에게 물려주기 싫었지만, 운명은 모녀를 지긋지긋한 대나무실로 꽁꽁 묶어버렸다. “너무 고달파서 후회도 많이 했어요.” 외할머니 강군일부터 손꼽히는 장인어머니 고정생 ‘제1대 양태장’ 지정

대나무 장사하다 42살때부터 양태일

|

|

대나무실은 2~3년 된 대나무의 가운데 매듭이 긴 대로 만든다. 대나무 안쪽의 연한 부분을 깎아내고 가마솥에 쪄 말린다. 다시 20시간 정도 물에 담갔다가 양잿물에 삶는다. 대나무 껍질을 분리해 0.1㎝가량으로 잘게 쪼갠 뒤 칼로 긁어 가는 섬유같이 만든다. 이 대나무실을 꼬아 양태를 만들어 묽은 아교풀을 먹여 갓을 완성한다.

|

“손톱 빠지게 고달파 후회도 했지만…”

갓 전시관 열고 딸에게 대물림 4대째 장순자의 외할머니(강군일)는 그 시절 제주 양태의 손꼽히는 명인이었다. 어머니 고정생은 6살 때부터 대나무실로 차양을 만들었다. 고정생은 솜씨가 좋아 주변 사람들은 “너랑 죽거들랑 손이랑 내놔 죽으라”(너 죽더라도 손은 두고 가라)고 할 정도였다고 한다. 고정생은 1964년 ‘제1대 양태장’으로 중요무형문화재 지정을 받았다. 그때만 해도 제주에는 150여명의 할망(할머니)들이 양태를 만들어 육지에 내다 팔았다. 또래 소녀들처럼 장순자는 초등학교를 졸업한 뒤 귤 농사를 도왔다. 23살부터 10여년간은 육지에서 대나무를 사와 제주의 양태 만드는 할망들에게 공급했다. 그러다 양태 할망들이 하나둘 세상을 떠나자 뒤늦게 스스로 양태일을 하기 시작한 것이다. 그러나 장순자가 전수교육 조교가 되고 나서 얼마 지나지 않아 어머니는 돌아가셨다.

|

|

대나무실은 2~3년 된 대나무의 가운데 매듭이 긴 대로 만든다. 대나무 안쪽의 연한 부분을 깎아내고 가마솥에 쪄 말린다. 다시 20시간 정도 물에 담갔다가 양잿물에 삶는다. 대나무 껍질을 분리해 0.1㎝가량으로 잘게 쪼갠 뒤 칼로 긁어 가는 섬유같이 만든다. 이 대나무실을 꼬아 양태를 만들어 묽은 아교풀을 먹여 갓을 완성한다.

|

|

|

대나무실은 2~3년 된 대나무의 가운데 매듭이 긴 대로 만든다. 대나무 안쪽의 연한 부분을 깎아내고 가마솥에 쪄 말린다. 다시 20시간 정도 물에 담갔다가 양잿물에 삶는다. 대나무 껍질을 분리해 0.1㎝가량으로 잘게 쪼갠 뒤 칼로 긁어 가는 섬유같이 만든다. 이 대나무실을 꼬아 양태를 만들어 묽은 아교풀을 먹여 갓을 완성한다.

|

|

|

대나무실은 2~3년 된 대나무의 가운데 매듭이 긴 대로 만든다. 대나무 안쪽의 연한 부분을 깎아내고 가마솥에 쪄 말린다. 다시 20시간 정도 물에 담갔다가 양잿물에 삶는다. 대나무 껍질을 분리해 0.1㎝가량으로 잘게 쪼갠 뒤 칼로 긁어 가는 섬유같이 만든다. 이 대나무실을 꼬아 양태를 만들어 묽은 아교풀을 먹여 갓을 완성한다.

|

갓일장이란 말총 갓머리에 달린 햇빛가리개

대나무 껍질 실처럼 뽑아 엮어 제주 민요 중에 ‘양태가’가 있다. ‘수로로 천리 육로로 천리/ 삼천리를 고중에 드러와서/ 저긔 안저 양대 트는 저 처자야/ 저 산 일흠 무엇이라드냐/ 나도 양태 트러 부모공양 하노라고/ 그 산 일흠 몰낫더니/ 옛적 노인이 일너 전한 말이/ 제주 한라산이라 합듸다.’ 갓을 만드는 중요 재료인 말꼬리(말총)가 많아 제주도는 갓의 주된 생산지였다. 양반의 대표적인 모자인 갓은 말총으로 만든 윗부분과 햇빛을 가리는 차양으로 크게 나뉜다. 차양은 육지에서 나는 대나무를 가져다가 가공해서 만들었다. ‘양태’의 ‘양’은 시원하다는 뜻의 ‘량’(凉)과 그 소재인 대나무의 ‘대’가 합쳐서 만들어진 용어로 알려져 있다.

|

|

‘양태’의 ‘양’은 시원하다는 뜻의 ‘량’(凉)과 그 소재인 대나무의 ‘대’가 합쳐서 만들어진 용어로 알려져 있다.

|

기사공유하기