|

|

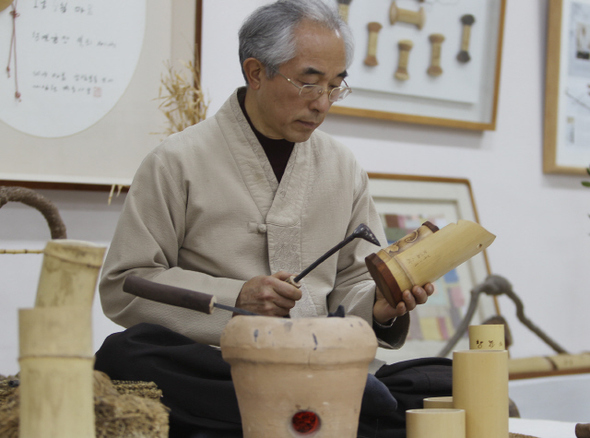

대나무를 인두로 지져서 그림과 글을 새기는 낙죽은 참선하는 자세로 앉아 작업을 한다. 인두의 온도와 누르는 힘에 따라 색깔이 달라지기 때문에 고도의 경험과 기술이 필요하다. 김기찬 낙죽장이 전남 보성의 서재필기념관에 있는 자신의 공방에서 대나무 필통에 그림을 새기고 있다.

|

[장인을 찾아서] 중요무형문화재 낙죽장 김기찬씨

인두는 무서운 도구다. 죄인을 고문하기 위해 살갗을 지지는 데 쓰였고, 동물에 소유권을 표시를 하는 데 쓰였다. 붉게 타오르는 불꽃과 함께 열에 달아오른 인두는 그래서 잔인함과 고통의 상징이었다. 그런 인두가 대나무와 만나면 예술로 승화된다. 천천히 타오르는 조그만 화로에 앙증맞게 생긴 기역자 모양의 인두가 놓인다. 인두의 끝은 앵무새 주둥이처럼 뾰족하다. 화로의 숯불은 결코 활활 타오르지 않는다. 인두의 끝을 살갑게 달굴 정도다. 중요무형문화재 31호 낙죽장(烙竹匠) 김기찬(59)은 인두를 들어 자신의 볼에 살짝 접근시킨다. 인두의 온도를 측정하기 위해서다. 인두의 열도에 따라 대나무에 새겨지는 그림의 짙고 옅음이 결정된다. 20대 초반 순천 송광사 여행길에 정착여관집 딸과 결혼해 서예·산수화 섭렵

담양 낙죽장 이동연 선생 문하에 들어 대학에서 디자인·목공예도 3년간 공부

기능보유자 공방 열었으나 화재로 소멸

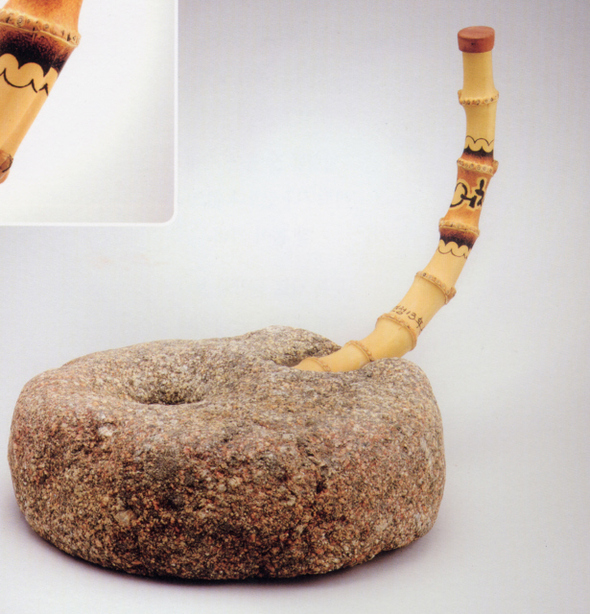

“욕심에서 해방…싫증 안나니 천직이네” 낙죽 작업을 할 때에는 허리를 반듯하게 세우고 앉는다. 두 발은 앞쪽에서 모아 왼발 바닥에 낙죽할 재료를 얹고 왼손으로 단단히 잡는다. 오른손으로는 인두를 들고, 대나무에 그림과 글씨를 지지는데, 이때 재료를 잡은 왼손은 인두의 움직임에 맞추어 적절히 이동시켜 주어야 한다. 인두의 열이 높을수록 빠르게 손을 놀려 선을 그리고, 열이 낮아지면 눕힌 채 힘을 주어 질감을 넣는다. 꽃을 놓을 때는 낮은 열을, 줄기를 놓을 때는 높은 열을 쓴다. 인두가 지나간 자리의 흔적은 검정과 다갈색, 밤색 등으로 나타난다. 이는 과학적 실험이나 온도 측정 방법에 따른 것이 아니다. 오로지 오랜 숙련과 경험을 바탕으로 축적된 지혜에서 나온다. 인두 끝에 닿은 대나무 껍질이 검게 그을리며 타들어간다. 지져지는 것이다. 건조하고 무표정한 대나무 위에 천년을 산다는 학이 날아든다. 뾰족히 깎은 연필로 쓴 것보다 가늘게 불교 경전이 새겨진다. 구부러진 붓대엔 산수화가 새겨지고, 못생긴 맷돌엔 대나무로 만든 어처구니(맷손)가 접목된다. 어처구니에는 물론 인두로 예쁜 그림이 그려졌다. 시인이기도 한 김기찬은 내친김에 맷돌을 주제로 시를 쓴다. ‘어처구니 없는 둥근 돌 한짝 눈에 들어왔네/ 무정의 한 물건에 의식을 불어넣어/ 우주로 돌려 보네/ 얼럴럴 잘 돌아가네/ 어처구니 있으나 없으나 잘 돌아가네’ 맷돌에 자신이 낙죽으로 장식한 어처구니를 붙이는 아이디어는 그만의 창작이다. 낙죽공예가 현대 생활에 스며들 수 있기 바라기 때문에 전통만을 고집하진 않는다. 안방 스탠드에 낙죽공예 들인 대나무를 세우기도 하고, 전통의 천 장식에 낙죽을 접목한다.

|

|

어처구니 손잡이를 단 맷돌

|

|

|

대나무 뿌리로 된 자루에 낙죽을 한 붓

|

|

|

붓자루에 새겨진 그림과 한시

|

|

|

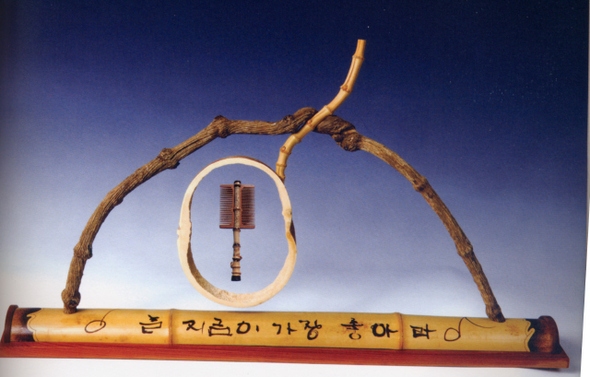

참빗을 매단 장식물

|

낙죽장이란 겨울 대나무 잘라 1년 넘게 말려

인두 달궈 새긴뒤 칼·끌로 마무리

|

|

낙죽을 할 때는 두 개의 인두를 불에 달구어 가며 번갈아 사용한다. 낙을 놓은 뒤 칼이나 끌 등으로 마무리해야 제품의 완성도가 높아진다.

|

기사공유하기