|

|

최경환 당시 지식경제부 장관(가운데).

|

[탐사 기획/MB ‘31조 자원 외교’ 대해부]

② 지경부의 강압과 왜곡

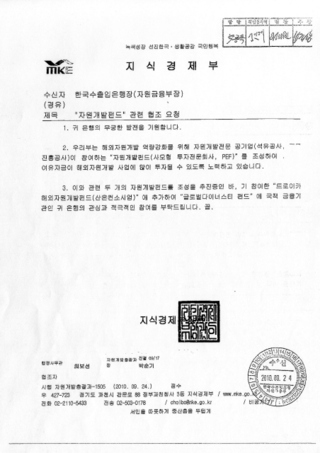

“우리 부는 해외자원개발 역량 강화를 위해 자원개발 전문 공기업(석유공사, 광물자원공사)이 참여하는 ‘자원개발펀드’(사모형 투자전문회사, PEF)를 조성하여 여유자금이 해외자원개발 사업에 많이 투자될 수 있도록 노력하고 있습니다. 이와 관련 두 개의 자원개발펀드 조성을 추진중인바, 기 참여한 ‘트로이카(1호) 해외자원개발펀드(산은 컨소시엄)’에 추가하여 ‘글로벌다이너스티(2호) 펀드’에 국책 금융기관인 귀 은행의 관심과 적극적인 참여를 부탁드립니다.”

2010년 9월24일이었다. 지금은 산업통상자원부로 이름이 바뀐 지식경제부(지경부)의 장관이 공공기관인 수출입은행장 앞으로 보낸 공문의 일부다. “‘자원개발펀드’ 관련 협조 요청”이라는 제목이 붙었다. 19일 <한겨레>가 박원석 정의당 의원실을 통해서 받은 자료를 보면, 수출입은행(수은)은 두달쯤 지나 확대여신위원회를 열었다. 위원회는 이견 없이 펀드에 100억원을 넣기로 의결한다. 수은은 위원회에 부친 ‘해외자원개발 펀드에 대한 투자’ 안건에 펀드 참여 이유를 이렇게 밝혔다. “정부의 해외자원개발 활성화 정책 관련 지경부의 당행 앞 펀드 참여 요청에 따라…투자 참여.” 당시 지경부는 지금 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 맡고 있는 최경환 부총리가 장관이었다.

수은은 앞서 2009년 12월 설립된 1호 자원개발펀드에도 500억원을 넣기로 약정했다. 이 약정을 하기 3개월 전에도 지경부 장관은 수출입은행장 앞으로 펀드 참여를 요청하는 공문을 보냈다. 달랑 한쪽짜리 공문이었지만 지경부 장관의 직인은 공공기관 자금 수백억원은 쉽게 움직일 수 있는 힘이 있었다. 수익에 대한 합리적 기대가 투자를 이끈 게 전혀 아니었다. 수은은 펀드 투자의 필요성으로 수익이 아닌 “우리나라 자주개발률 제고”를 꼽았다.

2010년 9월 수출입은행에 날아온‘자원개발펀드 협조 요청’ 공문 수은 여신위 “지경부 요청 따라…”

100억 투자, 이견없이 결정 MB정부가 공문 보내기 직전

수은이 돈 댈수 있게 법 고쳐놔 한전도 공문받은 다음날 “300억 투자”

산업은행·정책금융공사도 ‘들러리’ 수은은 돈만 댄 ‘들러리’였다. ‘기획자’는 이명박 정부였다. 정부는 이미 공문을 보내기 전인 2009년 4월에 수은이 자원개발펀드에 투자할 수 있도록 수은법 시행령을 뜯어고쳐놨다. ‘완장’은 지경부가 찼다. 지경부는 그해 1월에 펀드를 조성하기로 결정한다. 해외자원개발 활성화를 위해 민간 유동자금을 신규 투자재원으로 적극 활용한다는 거창한 명분이었다. 이후 일처리는 일사천리였다. 지경부는 국민의 세금 1100억원을 펀드 출자 용도로 석유공사와 광물자원공사 앞으로 배정했다. 모두 1조원을 끌어모아 펀드에 넣겠다는 야심찬 계획을 세웠다. 2009년 12월에 설립된 1호 펀드엔 5459억원, 이듬해 8월에 설립된 2호 펀드엔 1340억원 규모의 약정이 이뤄졌다. 하지만 실제 출자된 돈은 각각 3258억, 300억원이다. 약정액의 절반이 조금 넘는 수준이다. 펀드는 미국 텍사스와 캐나다 서부, 영국의 석유·가스전 등에 투자됐다. 펀드 1, 2호 모두 2013년 말 기준으로 각각 25%, 26%씩 평가손실을 기록했다. 이후 에너지 가격이 급속히 떨어지는 추세를 고려했을 때, 지금은 펀드의 원금 거의 절반(1779억원)이 ‘증발’(평가손)했을 가능성이 크다. 자주개발률 제고란 명분도 억지였다. 수은은 지난해 박원석 의원의 질의에 “유사시 자원의 국내 도입을 위해서는 타 주주의 동의가 필요한 점 감안 시 현실적으로 어려운 측면이 있다”고 답했다.

|

|

지식경제부(현 산업통상자원부)의 장관이 공공기관인 수출입은행장 앞으로 보낸 공문.

|

기사공유하기