|

|

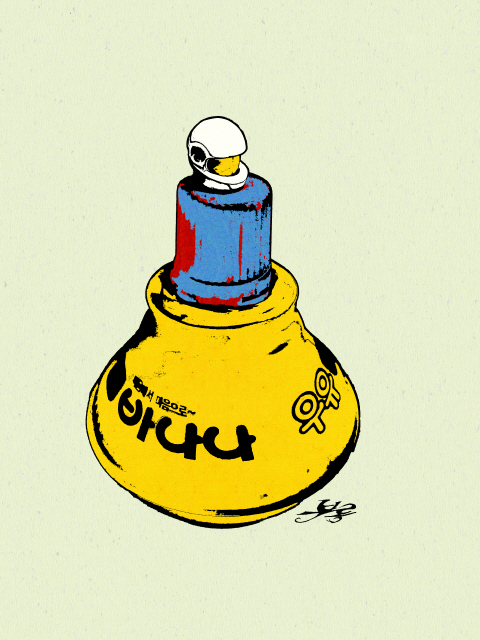

그림 이부록 작가

|

[매거진 esc] 김연수의 ‘소년이로다’

어린 시절 젊고 늠름했던 아버지를 바라보며 마시던 바나나우유, 이 세계가 영원하리라는 환상을 심어줬던 그 상상의 맛

작가 김연수씨가 시간과 기억, 그리고 취향에 관한 산문을 격주로 연재합니다.

그 시절, 그는 내게 너무나 큰 사람이었다. 내 키는 작아서 옆에 서면 그의 허리춤 정도만 눈에 들어왔다. 거기 바지 벨트에는 늘 쓰고 다니던 ‘라이방’ 안경집이 부착돼 있었다. 나를 부르는 소리에 고개를 들면 겨우 그와 눈을 마주칠 수 있었다. “바나나 사줄까?” 그가 묻는다. 나는 고개를 끄덕이며, 마치 그러지 않으면 당장이라도 그 말을 취소할까 싶어서, 그의 팔에 매달려 빨리 사달라고 조른다. 오래전의 일이고, 이제 그 일은 내 기억 속에서 영원히 반복되고 있다.

내가 태어난 뉴욕제과점은 김천역전 앞(틀린 표현일지라도 내게 뉴욕제과점의 주소지는 언제까지나 ‘역전 앞’이다.)에 있었다. 지금도 같은 자리를 지키고 있는 서울식품이 바로 옆 가게였다. 서울식품의 주인인 작은외삼촌은 그때 정육점처럼 두세 손의 바나나를 진열창 상단에 걸어놓고 손님이 찾으면, 하나씩 떼어서 팔았다. 하나에 얼마였을까? 한동안, 매일 아침마다 바나나를 사 먹었으니까 엄청나게 비싸지는 않았던 것 같다. 바나나 수입 파동 같은 게 있어서 일시적으로 값이 쌌던 것일지도 모른다.

초등학교에 입학하기 전의 일이니까 아마도 1975년이나 1976년의 일일 테고, 그렇다면 그때 아버지는 꼭 지금의 내 나이였다. 늦둥이 막내였던 내가 기억하는 한, 아버지가 참나무처럼 젊고 늠름했던 시절이었다. 하지만 유랑서커스단의 낯선 동물들처럼, 서울식품의 진열창에서 바나나는 곧 사라졌다. 얼마 지나지 않아 젊고 늠름했던 아버지 역시 내게는 상상동물과 다름없게 됐다. 우리가 변하지 않는다면, 시간을 계산할 필요가 없었을 테니 시간을 만든 건 우리다. 이 세계의 천변만화는 우리의 짓이다.

처음으로 먹은 바나나의 맛은 이미 다 잊어버렸다. 그럼에도 나는 바나나의 맛을 고스란히 기억한다. 그건 바나나의 시절이 끝난 뒤에도 바나나우유는 남아서 그 모든 변화에 맞섰기 때문이다. 바나나우유는 올바른 표현이 아니지만, 나는 그렇게 부르고 싶다. 둥근 용기 속에 든 그 노란색 음료는 언제 마셔도 한결같이 달큼했다. 바나나의 속은 하얗다고 해서 하얀색 바나나우유도 나왔지만, 그 역시 그렇게 바꾸면 안 된다. 바나나우유의 본질은 거기에 있기 때문이다. 그러니까 세계의 천변만화에 맞선다는 것.

눈만 감는다면, 거기 암센터도그날의 방사선 치료를 막 끝낸

아버지도 사라지고

30여년 전으로 나를 되돌릴

그 맛이 느껴졌다 젊고 늠름했던 아버지는 기차에 앉아서, 혹은 목욕탕 마루에 앉아서 담배를 피운다. 담배연기는 주광성을 띤 것처럼 형광등을 향해 파랗게 올라간다. 그 모습을 바라보면서 나는 바나나우유를 마신다. 바나나우유는 인공적으로 색깔과 향을 조절했기 때문에 바나나와 우유만으로 만든 것처럼 맛이 들쑥날쑥할 리가 없었다. 그 상상의 맛은 내게 이 세계가 영원하리라는 환상을 심어줬다. 아버지는 영원히 젊고 늠름할 것이며, 나는 영원히 바나나우유를 마시고 있을 것처럼. 그러나 자연의 모든 것들은 단정하는 순간부터 변하기 시작한다. 심지어 바나나마저도 “바나나가 제일 맛있어요!”라고 엄지손가락을 꼽던 순간부터 점점 맛이 없어지기 시작했다. 바나나 시절의 아버지는 내가 아는 한 가장 젊고 늠름했지만, 그렇게 생각한 순간부터 그는 점점 쇠약해지기 시작했다. 그리하여 몇십 년이 흐르자, 아버지는 내게 너무나 작은 사람이 돼 버렸다. 그날은 세브란스병원 호흡기내과의 한 진료실에 같이 앉아 조직검사 결과를 듣는 날이었다. 의사는 무미건조한 목소리로 “암이세요”라고 말했다. 그 말에 아버지는 곧바로 환자가 될 터였다. 하지만 아버지는 환자가 되는 대신에 “지금 이분이 뭐라고 했느냐?”며 나를 쳐다봤다. 내 입으로 다시 말씀드렸다. 진료실을 나와서 추가검사를 받아야만 했는데, 아버지는 자꾸만 당신을 서울역에 데려달라고 말했다. 그건 전혀 이치에 맞지 않았다. 왜냐하면 나를 서울에 처음 데려간 사람은 아버지였고, 그런 그가 서울역까지 가는 길을 모를 리는 없었으니까. 게다가 막 확진을 받았는데, 진료를 거부하고 귀가한다는 건 정상적으로 보이지 않았다. 하지만 그렇지 않다. 고향으로 내려가서 암 같은 거 모르던 시절처럼 살고 싶다는 것, 그게 정상적이었다. 그렇게 나는 매우 비정상적이게도 매일 오후 방사선 치료를 받는 아버지를 옆좌석에 태우고 일산에서 세브란스병원을 오가며 2012년 봄을 보냈다. 1950~60년대 유행가가 담긴 시디들을 사서는 자동차 안에서 들었다. 말하자면, 그건 심층인터뷰를 위한 준비물이었다. 옛 노래가 흘러나오니 아버지는 의아스럽게 여겼다. 나는 노래 제목을 말하면서 아버지에게 기억나는 노래냐고 물었다. 기억나지 않는다면 다음 곡으로, 하지만 기억난다면, “이 노래를 언제 어디서 들었어요?”라고 물었다. 아버지에게 어떤 기억은 어제 일처럼 생생했고, 어떤 기억은 일부러 말하지 않은 것 같았고, 어떤 기억은 이제 완전히 사라졌다. 남대문시장의 내장탕집, 을지로의 적산가옥, 종로3가의 댄스홀 등이 그때 내가 들었던 이야기들이었다. 그렇게 가다 보면 자유로가 끝나고 성산대교 북단으로 빠져나가는 길이 나왔다. 그 인터체인지의 주변에는 아직 개나리가 피어나지 않았을 때였다. 날이 더 따뜻해지면 거기가 개나리천지가 된다고 말씀드렸더니 아버지는 “그때까지 내가 살 수 있을지 모르겠다”고 대답했다. 확진 판정을 받은 날로부터 다시 시간이 흘렀기 때문에, 우리는 또 변했기 때문에, 그 말은 농담처럼 들렸고, 우린 웃었다. 방사선 치료를 받으러 가는 길은 무척이나 복잡했다. 암센터에 접수한 뒤, 복도를 따라서 걸어가다가 좌회전, 또 쭉 걸어가서는 다시 좌회전, 거기서 엘리베이터를 타고 내려간다. 그러면 구내식당이 나오는데, 그 식당을 끼고 우회전한 뒤에 왼쪽을 보면 버튼을 누르면 열리는 자동문이 있었다. 그 문을 열고 쭉 내려가면 방사선 치료실이었다. 치료 시간은 15분 정도로 그다지 오래 걸리지 않았다. 치료가 끝나고 나오면, 아버지는 힘든 일을 마친 사람처럼 기분이 좋았다. 그렇게 몇 달에 걸쳐서 아버지는 방사선 치료를 받았고, 그해 여름이 시작되기 전에 우리는 의사에게서 암세포가 많이 줄었다는 말을 들었다. 의사가 돌려서 보여준 모니터 속의 폐 사진을 보니 정말로 하얀 점들이 현저하게 줄어들어 있었다. 나도 모르게 아버지의 손을 꽉 움켜잡았다. 됐어요, 아버지. 의사가 듣거나 말거나 내가 소리쳤다. 아버지도 손에 힘을 줬다. 의사는 다시 두 달 뒤에 검사하자고 말했고, 우리는 암센터를 빠져나왔다. 걷다 보니 언젠가 우리가 방사선 치료를 마치고 빵을 먹으며 앉아 있던 매점이 보였다.

|

|

김연수 소설가

|

기사공유하기