|

|

그림 이부록 작가

|

[매거진 esc] 김연수의 ‘소년이로다’

일본서 오는 이모가 꼬마에게 선물한 노란색 톰보연필…움직이는 연필이 그려가는 새로운 세계

“연필 한 타가 12개, 벌써 3개를 쓰고 있네. 겨울인가 싶었는데 봄이야. 오래 기다렸지”라고 시작되는 이메일이 배달됐다. 봄바람에 실려 온 연서인가 싶었으나 고향의 외숙모였다. 이미 고희를 넘긴 분이신데 몇 해 전부터 줄곧 시를 써오셨기 때문일까, 문장이 봄 햇살처럼 환해서 여러 번 읽었다. 꽃 필 무렵이면 새 시집이 출판된다는 말씀이니 화신이라고 해도 좋겠다. 한 권의 시집이 나오려면 역시 연필이 세 자루쯤은 필요한 모양이다.

세 자루의 연필을 쓴다는 건 정말 어렵다. 얼마나 자주 깎느냐에 따라 다르겠지만, 19센티미터 정도인 새 연필로 그을 수 있는 선의 길이는 대략 35마일, 즉 56킬로미터에 달하기 때문이다. 56킬로미터라면 4만5천 단어를 쓸 수 있다니, 이를 우리 식으로 환산하면 원고지 900장에 해당한다. 시집 한 권은 쓰고도 남을 분량이다. 세 자루라면 누군가를 세 번은 시인으로 만들 수 있다. 그러니 사전의 ‘연필’ 항목에는 ‘움직이는 한, 우리를 다른 사람으로 만들어주는 필기도구’라는 설명이 덧붙여져야만 하리라.

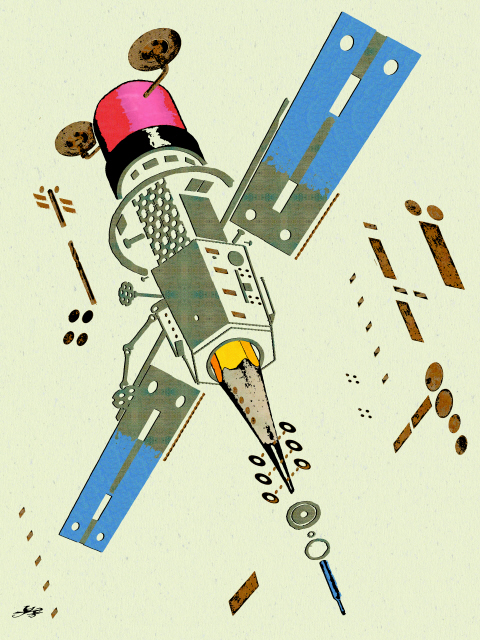

이를 잘 아는 회사가 바로 일본의 톰보연필이다. 톰보의 광고는 읽고 나면 연필로 뭔가를 쓰거나 그리고 싶게 만드는 문안으로 유명하다. 로켓처럼 하늘을 향해 올라가는 듯한 몽당연필 사진을 배치한 2006년 광고의 하단에는 ‘톰보가 움직이고 있다. 사람이, 뭔가를 새로 만들고 있다’고 적혀 있다. 이 광고를 볼 때면 나는 기분이 좋아진다. 본문은 ‘문방구와 함께 있을 때, 사람은 매우 좋은 얼굴을 하고 있다’고 시작하는데, 나는 그게 어떤 얼굴인지 잘 알기 때문이다.

외갓집은 대가족이어서 어머니 형제들은 모두 11남매였다. 그분들은 본래 일본 지바현에서 살다가 제2차 세계대전이 끝나면서 한국으로 귀국했는데, 나이가 많은 이모들은 이미 혼인한 뒤였던지라 시가의 결정에 따라 일본에 남았다. 나머지 형제들이 귀국하고 몇 년 지나지 않아 고국에서는 전쟁이 벌어졌다. 지바현에서 다 같이 살 때는 그들의 미래란 엇비슷한 것이었을 테지만, 일본에 있느냐 한국에 있느냐에 따라서 삶은 완전히 달라졌다. 한국전쟁이 끝나고 몇십년 동안은 일본에 남은 형제들 쪽이 경제적으로 훨씬 여유로웠다.

내가 ‘국민학교’ 저학년이던 시절, 이모들은 몇 년에 한 번씩 한국을 방문했다. 박근혜 현 대통령의 부친이 대통령이던 시절이니까 나로서는 기억이 가물거리는 먼 과거의 일이다. 2학년 복도에는 ‘총화단결’이라는 한자 휘호가, 교실 칠판 위에는 대통령의 사진이 걸려 있었다고 기억되는데 그게 맞을까? 그런 사회에서 내가 살았던 게 맞나? 그 시절, 책가방 속에 교과서, 공책, 필통과 더불어 책받침이 들어 있었다. 어떤 연필의 심은 너무 딱딱한데, 공책 종이가 얇아 책받침을 대지 않으면 찢기기 일쑤였다.

이모들이 오면 어머니는 외갓집에 갔다가 밤늦게 돌아왔다. 아주 어렸을 때는 그냥 잠들었지만, 뭐가 좋고 뭐가 나쁜지 분간할 수 있을 정도로 큰 뒤에는 어머니가 올 때까지 기다리려고 안간힘을 썼다. 어머니로서는 오랜만에 언니들을 만났으니까 할 말도, 들을 말도 많았을 것이다. 그러는 사이에 내 눈꺼풀은 점점 무거워졌다. 그러다가 나로서는 더 이상 졸음을 막을 수 없을 정도로 깊은 밤에야 어머니는 외갓집을 나섰을 것이다. 이미 잠든 나는, 그러나 꿈속에서도 어머니를 기다렸다.

그 잠자리는 바다 너머내가 알지 못하는 세상을

상징한다는 것

거기에는 어떤 사람들이

살고 있을까

어떤 멋진 풍경이 있을까 그건 잠자리 때문이었다. 어머니가 깔아주는 잠자리가 아니라 그게 움직이는 한, 사람은 뭔가를 만들고 있는 것이라던, 광고 문안 속의 ‘톰보’, 즉 날아다니는 잠자리 말이다. 일본 이모들은 여행가방에 한국의 친척들에게 줄 선물을 잔뜩 넣어서 방문했다. 그러나 말했다시피 어머니 형제들은 한 사람이 빠진 한 다스. 그분들이 모두 결혼해서 아이를 낳았으니까 애당초 내게까지 돌아올 선물 따위는 없는 게 옳았다. 그럼에도 세심한 이모들은 동생들의 아이들에게 줄 선물을 빼놓지 않았다. 그러니 그 연필을 받았을 때, 나는 ‘매우 좋은 얼굴’을 하고 있었을 것이다. 일단, 톰보연필에 그려진 잠자리는 바다를 건너온 것이었기 때문에. ‘잠자리표’라고 말하면 그 사실을 뜻했지만, 내게는 그 이상의 의미가 있었다. 그 잠자리는 바다 너머 내가 알지 못하는 세상을 상징한다는 것. 거기에는 어떤 사람들이 살고 있을까? 어떤 멋진 풍경이 있을까? 거기 초등학생들은 이 연필을 쓰겠지? 그 애들은 어떤 식으로 말할까? 잠자리가 본격적으로 움직이기 전부터 나는 그렇게 상상의 나래를 펼칠 수밖에 없었다. 내게 톰보란 그런 의미였다. 그리고 얼마 뒤, 역전 맞은편에 지하 1층, 지상 2층 규모의 백화점이 생겼다. 김천 사람들도 백화점이 뭔지는 알고 있었기 때문에 그 정도 규모로 백화점이라 칭할 수는 없었다. 그럼에도 백화점이라 인정한 건 2층으로 올라가는 에스컬레이터가 설치돼 있었기 때문에. 개장 후, 그 에스컬레이터는 원근 각지에서 구경 온 아이들의 놀이기구가 돼 버렸고, 급기야 백화점 측은 구매할 것처럼 보이지 않는 아이들을 쫓아내기 시작했다. 해서 에스컬레이터를 타려면 당당하게 들어가 신기할 것 하나도 없다는 듯이 그 멋진 자동계단에 발을 내디디는 게 좋았다. 2층에 올라가자마자 내려가는 에스컬레이터를 타다간 촌에서 온 애들처럼 수위에게 걸려서 쫓겨날 테니까 볼일이 있는 사람처럼 매장으로 걸어간다. 어디까지? 거기 2층 맨 안쪽에 있는 수입품 코너까지. 다가가면 향기가 났기 때문에 나는 눈 감고도 찾아갈 수 있었다. 다가가면 다가갈수록 나는 신기해하는 표정을 감출 수 없었다. 거기에는 별의별 물건들이 다 있었으니까. 그나마 내게 낯익은 게 있었다면, 바로 그 잠자리가 그려진 노란색 톰보연필이었다. 그 노란색은 연필이 본래 ‘지금, 여기’가 아닌 ‘어딘가, 먼 곳’을 꿈꾸게 만드는 도구라는 것을 상징한다. 연필이라면 ‘파버’라는 이름을 떠올릴 만큼 연필업계에서 파버 가문은 유명하다. 독일에는 파버카스텔이 있었고, 미국에는 블랙윙602를 만든 에버하르트 파버가 있었다. 19세기에 이 가문과 치열하게 경쟁한 곳이 하르트무트였다. 다이아몬드 이름에서 유래한 코이누르로 유명한 하르트무트는 최고급 시베리아산 흑연으로 만든다는 것을 강조하기 위해 연필에 동양을 상징하는 황색 도료를 입혔다.

|

|

김연수 소설가

|

기사공유하기