|

|

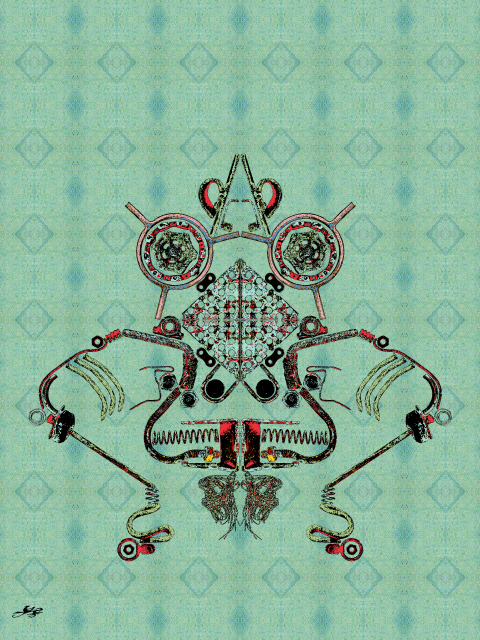

그림 이부록 작가

|

[매거진 esc] 김연수의 ‘소년이로다’

위대한 개구리 시인·파리 시인 잇사의 일생… 이 세상은 지옥이 아니라고 말할 자신이 내겐 없다

여름이 되면서 해질 무렵의 빛을 바라보는 일이 잦아졌다. 저녁 여덟 시가 지나도 사위가 좀체 어두워지지 않으니, 아직도 해가 저물지 않은 것인가 싶어 자꾸만 창밖을 내다보는 것이다. 저녁빛은 늦도록 떠나지 않는데, 밤은 참 빨리 찾아온다. 그럴 때면 “저녁의 벚꽃 오늘도 또 옛날이 되어버렸네”라는 일본 시인 고바야시 잇사의 하이쿠가 떠오른다. 아직 저녁빛이 남았는가 싶지만, 그 빛은 금세 옛날의 빛이 되어버린다.

잇사라면 유머러스한 시인으로 널리 알려져 있다. 그의 하이쿠를 영역해서 소개한 로버트 블라이도 “잇사는 세계에서 가장 위대한 개구리 시인, 가장 위대한 파리 시인이며, 그리고 아마도 가장 위대한 아동 시인일 것이다”라고 말할 정도였다. 그도 그럴 것이 가장 위대한 이 개구리 시인, 가장 위대한 이 파리 시인은 달팽이에 대해 54편, 개구리에 대해 200편, 반딧불이에 대해 230편, 모기에 대해 150편, 파리와 벼룩에 대해 190편 등 작은 것들에 대한 하이쿠를 1천편 넘게 썼기 때문이다.

미국에서는 아동용 그림책에 즐겨 실리는 그의 동물 하이쿠는 대개 이런 것들이다. “죽이지 마라, 파리가 손으로 빌고 발로도 빈다”라는 건 누가 읽어도 금방 와 닿는 시다. “새끼 참새야, 저리 비켜, 저리 비켜, 말님 지나가신다”라고 할 때는 작은 것들에 대한 잇사의 애정을 느낄 수 있다. “숨죽인 채 말에게 몸을 내맡긴 개구리여라” 역시 마찬가지다. 큰 몸집의 말이 냄새를 맡는 동안 죽은 듯 꼼짝도 하지 않는 개구리에게 마음을 주고 있다.

그러나 어쩌면 그 개구리는 잇사 자신인지도 모른다는 데에 하이쿠를 읽는 묘미가 있다. 하이쿠는 5.7.5조의 매우 짧은 정형시로 표면적으로는 순간을 묘파하지만 내용적으로는 아주 긴 시간을 담기 때문이다. 따라서 열일곱 자의 글자를 따라 읽을 뿐이지만, 어느 틈엔가 한 사람의 일생이 보이기도 한다.

그중의 하나가 “이리 와서 나하고 놀자꾸나, 어미 없는 참새”라는 하이쿠다. 이건 “고아인 나는 빛나지도 못하는 반딧불이”라는 하이쿠와 나란히 놓고 읽어야만 한다. 1763년 시나노노쿠니의 가시와바라에서 태어난 잇사는 세 살 때 친모를 사별했다. 여덟 살 때부터는 계모 밑에서 심한 학대를 받고 살다가 열다섯 살에 집을 떠나 에도에서 고용살이를 시작하면서 가난과 고통과 고독에 시달렸다.

작은 것들에 대한 그의 관심은 혼자 살아가는 신산한 삶에 대한 반작용이었다. 예컨대 “여윈 개구리 지지 마라, 잇사가 여기에 있다”고 말할 때도 그의 시선은 살진 녀석이 아니라 마른 녀석에게 가 있다. 그 마른 녀석이 유랑생활을 하면서도 문학을 놓지 않았던 잇사라는 건 자명한 사실이다. 서른아홉 살에 아버지가 세상을 떠난 뒤 계모 측과 십여년에 걸쳐 유산 문제를 놓고 싸움을 벌였고, 마침내 그 문제가 해결되자 쉰두 살에야 스물여덟 살의 젊은 아내와 결혼한 그에게 평생에 걸친 문학은 무슨 의미였을까?

‘세상은 지옥’, 그렇지만그 ‘위에서 하는 꽃구경이어라’

그게 바로 ‘이지만’과 ‘그렇지만’의 힘

세상의 불행에 역접으로 접속하는 힘

아마도 평생 잇사가 손에서 놓지 않은

문학의 힘일 것이다 고향에 돌아온 그는 “자아, 이것이 마지막 거처인가, 눈이 다섯 자”라는 하이쿠를 썼다. 귀향 소감이 그토록 암울한 까닭은 물론 1.5미터 넘게 쌓이는 눈이 그 지방의 특산물이기 때문이기도 하지만, 조금의 행복도 허용하지 않는 삶의 가혹함에 대해서 그가 어느 정도는 알고 있었기 때문이다. 그 가혹함의 실상은 “이슬의 세상은 이슬의 세상이지만, 그렇지만”이라는 하이쿠에서 느낄 수 있다. 시를 쓸 때는 같은 구절을 반복하는 걸 피하는 게 일반적이다. 하지만 이 하이쿠에서 잇사는 ‘이슬의 세상’이라는 명사구와 ‘이지만’과 ‘그렇지만’이라는 역접의 접속사를 두 번 반복했다. 이 시는 “이슬의 세상이지만, 이슬의 세상, 그렇지만”이라고도 읽을 수 있다. 잇사는 왜 이렇게 같은 문장을 두 번 반복했을까? 이 시는 천연두로 한 해 남짓 살았던 장녀 사토를 잃은 뒤에 쓴 작품이다. 그런데 두 번 반복한 이유는, 그전에 장남 센타로가 있었기 때문에. 앞서 센타로는 1개월도 안 되어 죽어버렸다. 두 아이를 잃은 뒤에도 하이쿠를 써야만 하는 개구리 시인, 파리 시인이란 도대체 어떤 사람일까? 이 질문 위에 다음의 하이쿠가 더해진다. “어서 제발 한 번만이라도 눈을 떠라 떡국상”. 58살이 되던 해 낳은 셋째 아이 이시타로가 백일이 채 되지 않은 설날, 엄마 등에 업힌 채 질식사했던 것이다. 이 일들을 하이쿠로 남겨야만 한다고 생각할 때, ‘이지만’이라고도, 또 ‘그렇지만’이라고도 쓸 때 그는 어떤 마음이었을까? 그러나 그의 고통은 넷째 아이를 낳다가 그 아이와 더불어 아내까지 잃고 난 뒤에야 절정에 이를 것이다. 그런 삶을 살아온 잇사니까 ‘세상은 지옥’이라는, 너무나 자명하기에 너무나 진부한 문장으로 하이쿠를 시작한다고 해도 그 문장의 저작권은 온전히 그의 것이 될 수밖에 없다. 고독과 가난 속에서 떠돌며 늘 시를 가슴에 품고 50년을 넘게 살아서 결국 ‘세상은 지옥’이라는 문장을 남긴다고 생각하면 마음이 아프다. 지난주에 오래전부터 뵙고 지내던 선생님을 만나 이런저런 이야기를 나누는데, 불현듯 그분의 입에서 이 세상은 지옥이라는, 잇사의 저 문장이 흘러나왔다. 그 말에 ‘그렇지 않습니다’라고 말씀드리지 못한 까닭은 젊은 아내와 행복했던 시절이 곧 끝나고 연거푸 아이들과, 결국에는 아내까지 잃은 잇사가 “가지 마, 가지 마, 모두 거짓 초대야, 첫 반딧불이”라고 쓰는 마음을 간신히 짐작할 수 있기 때문이다. 그런 사람이 살았는데, ‘이 세상은 지옥이 아닙니다’라고 말할 자신이 내게는 없다. 그러고 보니, 지난해 이맘때 그 선생님에게 더위를 쫓을 때 읽어보시라고 하이쿠 모음집인 <백만 광년의 고독 속에서 한 줄의 시를 읽다>라는 책을 선물한 일이 기억났다. 그분도 아시겠지만, 그 책 482쪽을 펼치면 ‘세상은 지옥’이라고 쓰고 나서 잇사가 이어서 쓴 문장이 나온다. ‘세상은 지옥’, 그렇지만, 그 ‘위에서 하는 꽃구경이어라’. 그게 바로 ‘이지만’과 ‘그렇지만’의 힘, 세상의 불행에 역접으로 접속하는 힘, 아마도 평생 잇사가 손에서 놓지 않은 문학의 힘일 것이다.

|

|

김연수 소설가

|

기사공유하기