|

|

외암 이간이 살았던 관선재의 오늘날 모습. 이간은 권

상하의 제자가 되고 나서 공부에 매진할 건물을 지었다. 권상하는 ‘관선재’라는 이름을 내려 그를 격려했다. 훗날 흥선대원군이 서원철폐령을 내리자 후손들은 절로 위장하여 위기를 모면했는데, 그 연고로 지금은 강당사란 절이 되었다. 이간사상연구소 제공

|

[이경구의 조선, 철학의 왕국 -호락논쟁 이야기] (2) 꽃 피는 한산사의 봄

강문팔학사(江門八學士) 지금부터 300년쯤을 거슬러 올라간 1709년. 충청도 보령에 자리잡은 한산사(寒山寺)에 젊은 선비 몇몇이 찾아와 모임을 가졌다. 그들은 명성이 자자한 권상하(權尙夏) 선생의 제자들이었다. 권상하는 효종 대부터 숙종 대까지 정계와 학계를 누볐던, 송시열의 제자였다. 그냥 제자가 아니라, ‘학문은 주자를, 사업은 효종을 본받으라’는 스승의 유고(遺誥)를 받은 수제자였다. 그 또한 많은 이들을 가르쳤는데, 그중에서 빼어난 여덟 명의 인물을 세상에서는 ‘강문팔학사’라고 불렀다. 풀이하면 ‘황강(黃江) 문하의 여덟 선비’라는 뜻이다. 황강은 권상하가 거주했던 충청도 제천의 마을 이름이었으므로 이런 호칭이 생겨났다. 팔학사의 구성은 조금 차이가 있었지만, 세간에서는 대체로 한원진, 이간, 윤봉구, 최징후, 성만징, 현상벽, 채지홍, 한홍조 등을 꼽았다. 그중에서도 단연 두각을 나타낸 인물은 한원진과 이간이었다. 한원진은 이간보다 다섯 살이나 어렸지만, 21살이 되던 1702년에 황강에 찾아가 권상하의 제자가 되었다. 그리고 오랜 시간에 걸쳐 가르침을 받았다. 이간의 젊은 시절은 좀 달랐다. 그는 충청도 예산에서 벗들과 학문을 닦았고, 인근의 선비 혹은 서울의 이름난 학자를 찾아다니며 공부하다가, 31살이 되던 1707년에야 비로소 황강에 찾아가 배움을 청하였다. 한원진보다 다섯 살 연상이었지만, 한원진보다 5년 늦게 제자가 된 셈이었다. 30대 초반의 이간은 이미 학문적으로 성숙해 있었다. 이간이 황강에 갈 무렵, 다른 동문들은 마음의 문제, 인간과 동물 따위의 차이 등을 두고 활발하게 논의하고 있었다. 논의는 한원진이 주도했는데, 후발주자였던 이간은 한원진의 의견에 의문점이 있었고 만나서 토론해보기를 바랐다. 한원진 역시 거부할 이유가 없었다. 만남은 두 사람과 두루 친했던 최징후와 한홍조가 주선하였다. 한산사 모임은 이렇게 마련되었다. 송시열 수제자 권상하 문하생 중한원진과 이간의 한산사 만남

인간과 동물, 마음에 대해 열띤 토론

호란 70년뒤 자신감 얻은 노론 새 세대

유교의 지향 정밀하게 다듬기 시작 한산사로 향하는 이간의 마음 온 산에 신록으로 물드는 초봄, 이간은 친구 한홍조와 함께 한산사로 출발하였다. 그의 마음은 기대에 부풀어 있었다. 여행 도중에 영보정(永保亭)에 오른 이간에게서 저절로 노래가 흘러나왔다. 참으로 아름답고 견고한 산하, 하늘이 만드신 자연의 요새일세. 백성들이 태평하고 편하게 살아가니, 누가 궂은 비 내릴까봐 걱정하리요. 겉으로 보면 이 시는 그저 태평을 노래한 듯하다. 하지만 장소와 시대의 맥락을 짚으면 나름의 의미가 있었다. 경치 좋기로 유명한 영보정은 충청 수영(水營)에 속해 있었다.(참고로 영보정은 현재 보령시에서 복원 중이다.) 때는 바야흐로 숙종이 보위에 오른 지 35년, 병자호란과 같은 전란은 이제 70년을 넘긴 옛날 일이 되어버렸다. 군사 시설에서 나라의 안녕을 새삼 느낀 이간의 마음은 이런 것이 아니었을까. ‘조선은 왜란과 호란을 견뎌냈지만 명나라는 65년 전에 망하고 중국은 오랑캐(청)의 나라가 되었구나. 유교의 정수는 조선에 이어졌으니, 예법은 사회 전반에 뿌리를 내렸고, 대동법을 비롯한 개혁 정책으로 민생도 나아졌네.’ 이간을 비롯한 노론의 젊은 학자들은 재건에 성공한 조선과, 정계에서 점차 주도권을 잡아가는 노론의 성장을 동시에 경험하였다. 그리고 그들은 두 사건을 하나의 인과(因果)로 엮어내고 있었다. 그 과정에 정점을 찍은 사건이 5년 전에 있었다. 스승 권상하가 송시열의 뜻을 받들어 만동묘(萬東廟)를 세웠는데, 나라에서도 그해 창덕궁 뒤뜰에 대보단(大報壇)을 세워 그 정신을 공인했던 것이다. 조선의 견고함과 세월의 태평을 자부하는 이간의 노래는 그 같은 맥락에서 나왔다. 이간은 한산사 모임을 통해 자신을 비롯한 노론의 새 세대가 유교의 지향을 더욱 정밀하게 다듬기를 소망하고 있었다.

|

|

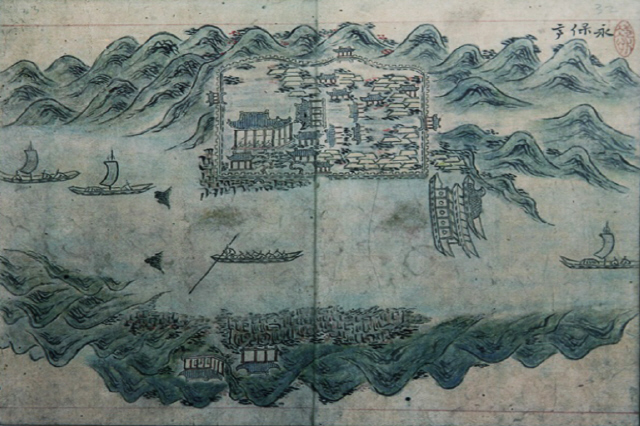

이간이 올랐던 영보정의 1842년 모습을 호남의 실학자 하백원이 그린 그림. 충청 수영에 속했던 영보정은 충청 제일의 절경으로 중앙의 큰 누각이 영보정이다.

|

|

|

이경구 한림대학교 한림과학원 인문한국(HK) 교수

|

기사공유하기