[이경구의 조선, 철학의 왕국 -호락논쟁 이야기]

⑫ 논쟁의 또다른 이름, 인성(人性)과 물성(物性) 논쟁

한국 철학을 연구하는 분들은 호락논쟁에 다른 이름을 붙이기도 한다. 가장 치열한 주제였던 인성과 물성에 주목하여 ‘인성물성 논쟁’, ‘인물성동이(人物性同異) 논쟁’으로 부르는 것이다. 주제를 중시하는 입장은 우리에게 또 다른 시각을 제공한다. 실제의 사건에 국한하지 않고 다른 나라, 다른 시대 철학자들의 견해와 비교하게 만든다. 비교가 가능한 이유는 ‘타자에 대한 인정’이란 문제를 공유하기 때문이다.

물성은 타자에 대한 자세

맹자의 성선설이나 순자의 성악설을 떠올린다면 유학에서 인성(人性) 즉 인간의 본성은 오랜 주제였음을 알 수 있다. 그런데 ‘물성’(物性)은 좀 낯설다. 인간과 사회에 대한 관심이 강했던 유학에서 물(物)이라는 범주는 원래 ‘사건’ 정도의 의미였다. 그러나 유학을 우주적 범주까지 넓힌 성리학에서는 물을 ‘물자체’, 말하자면 인간의 주관에 대응하는 객관적 실재로 확장시켰다. 그런 사유의 대표적 보기가 사물의 이치를 탐구하여 인간의 지혜를 다한다는 이른바 ‘격물치지’(格物致知)이다.

그런데 성리학의 사물 인식에서는 두 길이 항상 대립하였다. 하나는 인간의 주관성을 배제하고 사물을 있는 그대로 파악하는 것이니, 지금의 과학적 인식에 가깝다. 서양어 ‘피직스’가 ‘물리학’으로 번역되고, ‘사이언스’의 번역어 중 하나로 ‘격치학’(格致學)이 20세기 초까지 쓰였던 것은 이러한 유사성이 있기 때문이었다.

성리학의 주류적인 노선은 그쪽이 아니었다. 성리학을 집대성한 주희는 인간의 주관, 다시 말해 가치 판단, 의리관 등을 객관 사물에 연결하였다. 사물은 객관적 실재이지만 인간이 자신의 문제를 투영시킨 존재가 되어, 결국 인간과 사회가 직면한 물음의 해답을 위해 불려나왔다. 그런데 인간이 사물에 자신을 투영하는 설명에는 좀 더 그럴싸한 수사가 필요했다. 그리고 사물 중에서는 무생물보다 식물이, 식물보다 동물이, 그리고 최종적으로 ‘인간 같지 않은 인간’ 즉 오랑캐가 더 생동감 넘치는 비유를 제공하였다.

인성과 물성을 논쟁한 조선의 성리학자들은 대다수가 두 번째의 길에 서 있었다. 호락논쟁의 최대 주제였던 물성과 관련해서는 대개 동물에 대한 비유나 논쟁으로 시작해 오랑캐에 대한 사회적 함의를 가지면서 결론이 내려졌다. 예컨대 호론에서는 동물과 오랑캐의 비윤리성을 들어 타자에 대한 배타성을 강화했다면, 낙론에서는 꿀벌들의 의(義), 호랑이의 인(仁) 등을 내세워 인간의 한계나 위선을 폭로하였다. 그리고 낙론의 논법이 한발 더 전진하면 박지원 등의 소설이 되었다. 박지원의 ‘호질’(虎叱)에서 호랑이의 입을 빌려 인간의 가식을 비판하고, ‘허생전’에서 북벌의 허위성을 비꼰 것 등이 그것이다.

여기서 한 가지 오해가 있을 수 있다. 어떤 이들은 동물에 대한 성리학자들의 저술이나 수사를 들어 성리학자들에게서 과학적 태도, 생태적 관심, 윤리의 확장을 떠올릴 수도 있겠다. 그러나 위에서 보듯이 그들은 동물 자체에 대한 관심보다는 인간을 설명하기 위한 매개물로서 그들을 보고 있었기에, 현대의 그것과는 거리가 있었다. 물론 동물, 사물에 대한 박물학적 관심과 계보화가 없지는 않았지만, 그걸 찾기 위해서는 위에 소개한 첫 번째 길, 즉 실증적 태도를 중시해야 한다. 그 이야기는 여기서 각설하고.

타자 통한 자신과 인간 본성 사유주관 배제, 사물 그대로 파악하느냐

주관적 판단에 사물을 활용하느냐

성리학, 호락논쟁� 인성·물성 논쟁

불교, “악인도 부처가 될 수 있나?”

기독교, “인디오·흑인도 인간인가?” 악인도 부처가 될 수 있는가 물성에 대한 정의는 결국 타자에 대한 정의이자, 그들에 대한 우리의 태도를 결정하는 일이었다. 이처럼 타자를 통해 자신 혹은 인간의 본성에 더 깊이 개입하는 사유는 동서양 공통의 화두였고 때로 격렬한 논쟁을 동반하였다. 그리고 사물이나 타자를 있는 그대로 인정하거나 주체의 겸손을 촉구하는 주장은 대개 기성 견해에 대한 비판을 동반하였으므로 반대는 물론 박해에 직면하기도 했다. 불교에는 드라마틱한 설화가 전한다.

|

|

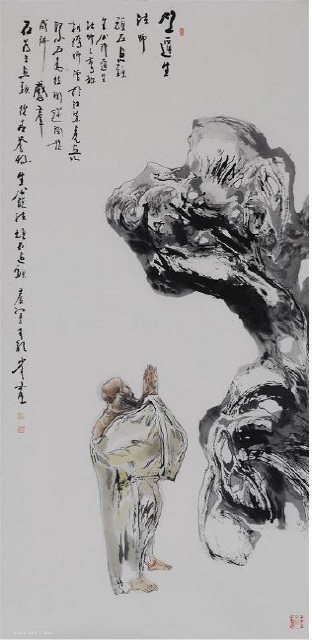

누구나 성불할 수 있다는 축도생의 견해나, 아메리카 원주민 또한 신의 창조물이라는 라스카사스의 주장은 차별을 극복해온 동서고금의 노력을 보여준다. 그림은 현대 중국의 화가 팡사오칭이 그린 <축도생>.

|

|

|

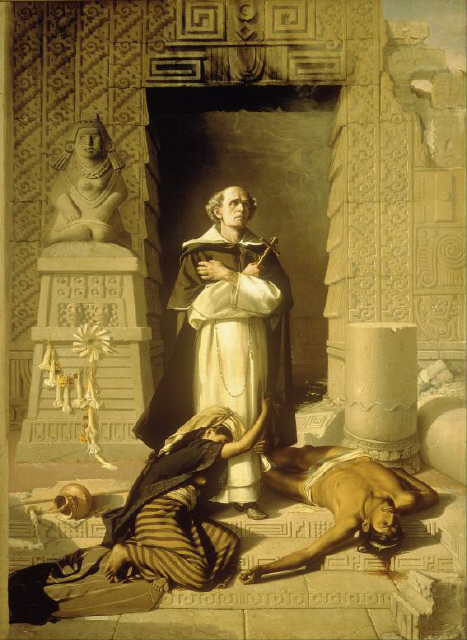

19세기 멕시코의 화가 펠릭스 파라의 <라스카사스>. 돌에 호소하고, 학살된 원주민 앞에서 망연자실한 모습이 인상적이다.

|

|

|

이경구 한림대학교 한림과학원 인문한국(HK) 교수

|

기사공유하기