|

|

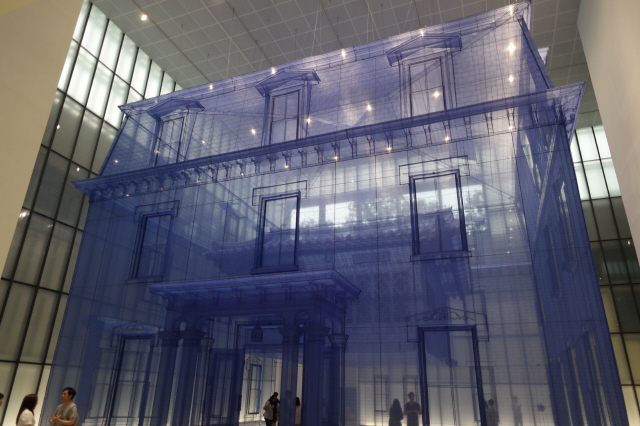

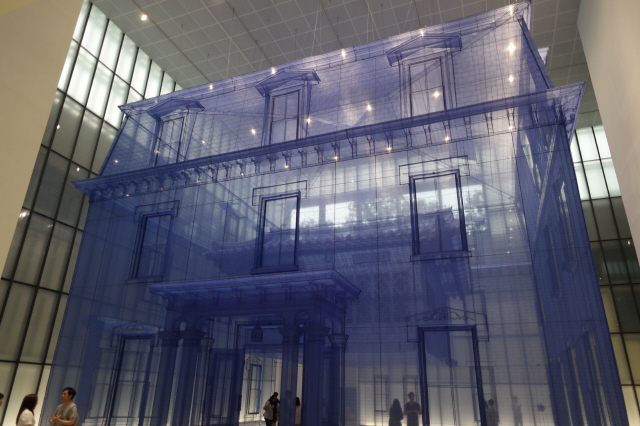

서도호 작가의 <집 속의 집 속의 집 속의 집 속의 집>은 파란 망사천으로 복원한 실물 크기 3층 주택으로 관객을 압도한다. 칸트가 말한 ‘숭고의 미’에 해당하는데, 대기업의 후원이라는 그림자가 눈에 밟힌다.

|

[백민석의 리플릿] (5) 숭고냐, 세탁이냐

2013년 11월 국립현대미술관의 서울관이 개관한 이후 나는 전에는, 다른 곳에서는 보지 못했던 규모의 전시들을 보아왔다. 전시실의 넓이만 따지면 과천관도 서울관 못지않겠지만, 전시실 하나를 통째로 작품 하나를 위해 내준 경우는 보지 못했다. 한진해운과 현대차라는 우리 대기업과의 협업으로 진행되고 있는 이 프로젝트들은, 미술을 취미로 즐겨온 나 같은 이에겐 규모의 면에서 분명 경이로운 것이었다. 서도호 작가는 ‘한진해운 박스 프로젝트’ 시리즈의 첫 번째 선정 작가고, 이불 작가 역시 ‘국립현대미술관 현대차 시리즈’가 선정한 첫 번째 작가다. 이불 전시의 리플릿에는 “‘국립현대미술관 현대차 시리즈’는 국립현대미술관과 ㈜현대자동차가 함께 향후 10년간 우리나라 중진작가의 대규모 프로젝트를 지원하는 사업”이라고 소개되어 있다.

서도호의 <집 속의 집 속의 집 속의 집 속의 집>은 그 규모의 예술을 맛보게 해준 첫 작품이라 더욱 인상이 깊다. 서울관에 입장하여 로비를 따라 걷다보면, 문득 왼편 일층 바닥 전체를 뚫고 솟아오른 건축물의 지붕과 만나게 된다. 관람자는 아직 자신이 무엇을 보고 있는지 정확히 알지 못한다. 생긴 것은 어디에선가 본 서양 주택의 윗부분이다. 경사가 진 지붕과 창문이 있고 굴뚝 같은 것도 솟아 있다. 하지만 생김새와 크기만 그렇다 뿐이지, 진짜 주택의 지붕을 옮겨다놓은 것은 아니다. 지붕이며 벽, 창과 창틀이 하나같이 반투명한 파란색을 띠고 있는 것이, 어딘가 이상하다.

지하 1층(B1) 중심부에 자리한 전시실 ‘서울 박스’로 내려가 보면 모든 게 분명해진다. 그 전에 우선, 관람자는 전시실 안에서 고개를 천장으로 치켜든 채 어리둥절한 걸음을 옮기고 있는 다른 관람자들을 먼저 보게 된다. 아직 작품의 전체는 보이지 않는다. 전체를 보려면 그도 고개를 들고 어리둥절한 걸음을 이리저리 옮겨야 한다.

|

|

이불 전시 리플릿.

|

관람자의 표정이 혼란스럽거나 불쾌한 것은 아니다. 놀랍고 신기한 것과 마주해 다른 이의 시선 따위는 잠시 잊은 몰아의 표정이다. 탄성이 흘러나오고 걸음을 옮기다가 다른 이와 부딪히기도 한다. 이런 일을 가능하게 하는 것은 무엇보다 작품의 크기다. 높이 12m에 너비 15m에 달하는 이 작품은, 작가 서도호가 미국유학 시절 거주했던 3층 주택을 실물 크기로 옮겨놓은 것이다.

거기에 작품의 재질이 효과를 더한다. 흔히 알고 있는 석재와 철근, 유리라는 건축자재 대신에, 작가는 얇고 파란 망사천으로 예술적 건축물을 지어 올렸다. 관람자들은 속이 투명하게 비치는 망사천 건축물의 안팎을 드나들며, 일반적인 건축자재의 중량감이 아닌 날아갈 듯한 경쾌함을 느낀다. 이는 우리가 익히 아는 물성이 뒤집어지는 순간의 쾌감이고 즐거움이다.

서도호의 작품은 두 번 놀라게 한다. 한번은 낯익은 현실의 재현물을 미술관이라는 기대하지 않았던 장소에서 마주치게 함으로써, 다른 한번은 그 낯익은 재현물이 망사천이라는 기대하지 않았던 재질로 만들어졌다는 사실을 깨닫게 함으로써. 그래도 역시 가장 큰 놀라움은 작품의 크기에서 온다.

현대미술관 서울관 대형 전시

서도호와 이불의 프로젝트

칸트가 말한 숭고미 떠오르게 해

작품 후원하는 대기업이 원하는 게

바로 이 압도적인 숭고함 아닐까

칸트는 <판단력 비판>에서 숭고에 대해 이렇게 말한다. “단적으로 큰 것을 우리는 숭고하다고 말한다. (…) 일체의 비교를 넘어서 큰 것이다.” 그러면서 “숭고한 것은 그것과 비교하면 다른 모든 것이 작은 것이다.”라고 덧붙인다. 이때의 크기란 높이 12m에 너비 15m 같은 물리적 척도를 말하는 것은 아닐 것이다. 만약 서도호의 작품을 숭고한 것이라고 부를 수 있다면 과거 국립현대미술관에서 볼 수 없었던, 경험적 비교에 의한 크기를 가졌다는 말일 것이다. 또한 현재 서울관에서 전시 중인 어떤 작품에 비해서도 단적으로 큰, 절대적 크기를 가졌다는 말일 것이다.

칸트에 의하면 이 비할 데 없이 큰 숭고한 것의 효과는, 보는 이의 “영혼의 힘을 일상적인 보통 수준 이상으로 높여”준다. 숭고한 것은 “두려우면 두려울수록 더욱더 우리의 마음을” 끄는 매력을 갖고 있는데, 하지만 그러기 위해선 단서가 붙는다. “우리가 안전한 곳에 있기만 하다면.”

|

|

이불 작 <태양의 도시 Ⅱ>.

|

이불의 <태양의 도시 Ⅱ> 역시 서울관에 전시된 대규모 설치 작품이다. 이번에도 B1의 5전시실 전체가 오로지 하나의 작품을 위해 쓰였다. 리플릿에 의하면 “‘설치’ 작품이라는 말이 무색할 정도로 압도적인 규모의 <태양의 도시 Ⅱ>는 길이 33미터, 높이 7미터의 전시공간 전체를 작품화하였다.” 이어지는 설명은 칸트의 숭고에 대한 언급과 거의 일치한다. “관객은 무한으로 확장된 공간을 경험하며, 그 경계를 상실하게 된다. 통제할 수 있는 감각과 인식의 범위를 넘어서는 환경 속에서 알 수 없는 두려움이 발생한다.”

관람자는 <태양의 도시 Ⅱ> 앞에서 안전하다는 것을 알기에, 그 규모에 “압도”되어 “두려움”을 느끼면서도, 주저 없이 전시실 안에 발을 들여놓는다. 서도호의 작품이 두 개 층을 아우르는 수직적 규모로 관람자를 놀라게 한다면, 이불의 작품은 끝도 없이 펼쳐진 시각적 환영의 수평적 규모로 관람자를 놀라게 한다. 사방 벽이 거울로 덮여 있어 전시실은 원래의 넓이보다 확장되어 보인다. 거울이 매끈하고 반반한 표면이 아닌 일그러지고 구겨진 표면을 갖고 있어, 작품의 경계는 더욱 확장되어 보인다.

초점이 맞지 않는 왜곡된 환영 앞에서 관람자는, 세계의 경계를 눈이 아니라 상상으로 보게 된다. 전시실의 다른 환경도 관람자의 상상을 돕는다. 조명은 전시실 한편 바닥에 놓인 백열등에만 의지하고 있지만, 발밑이 걱정스러울 정도로 어둡지는 않다. 편안하고 안전하다는 느낌은 낮은 조도에서도 조금도 손상되지 않는다. 이 차분하게 가라앉은 어둠에 의해 전시실은 서울관의 어떤 전시실보다도 고요하고 쓸쓸하게 느껴진다. 작품은 관람자의 걸음걸이까지 자신의 미학적 기획 아래 통제하고 있는데, 바닥에 놓인 반짝거리는 파편들 사이로 걸음을 옮겨 다녀야 하기 때문에 관람자는 평소보다도 훨씬 느린 속도로 걷게 된다.

관람자는 결국 조명과 거울, 바닥의 파편들이 자아내는 전체적인 효과 속을 천천히 소요하듯 오가게 된다. 그 효과 속에서 무엇을 보느냐는 관람자마다 다를 것이다. 나는 거기서 얼음 조각들이 떠다니는 망망대해를 떠올리기도 했고, 언젠가 비행기 안에서 봤던 어둑어둑한 운해를 보기도 했다. 바다든 운해든 이러한 수평적 세계의 환영은, 무엇보다 작품의 규모에서 비롯된 것이다.

숭고한 것은 그에 비하면 다른 모든 것이 다 작은, 일체의 비교를 넘어선 큰 것이다. 서로 다른 대기업의 후원을 받는 두 프로젝트가 우연찮게 숭고한 것의 절대적 크기를 떠올리게 하는 것은 무슨 까닭일까. 이 큰 것, 숭고한 것의 이미지 자체가 대기업이 바라던 바가 아닐까. 모든 이를 압도해 두렵게 하고, 그러면서도 안전한 매력을 제공하는 기업.

|

|

백민석 소설가

|

우리 사회에서 대기업의 이미지가 많이 나아졌다고 하지만, 부정적인 이미지도 여전하다. 대기업들이 문화계의 지원을 통해 그 부정적인 이미지를 씻어내려 시도한다는 것은 이미 알려진 사실이다. 한진해운은 지난해 ‘땅콩 회항’으로 시끄러웠던 대한항공과 함께 한진그룹의 계열사를 이루고 있고, 현대자동차는 사내하청 노동자의 불법파견 문제로 2004년부터 분규를 겪고 있다. 지난달에 열린 서울 모터쇼에서도 현대차 노동자들의 시위가 있었다. 나는 대기업의 문화계 지원을 나쁘게 보지 않는다. 대기업의 후원이 있지 않으면 이런 규모의 작품이 가능하겠는가 하는 생각이다. 하지만 그렇다고 그 숭고의 외양 아래 드리운 현실의 그림자까지 못 본 척하고 있어야 한다는 말은 아니다.

백민석 소설가

광고

기사공유하기