|

|

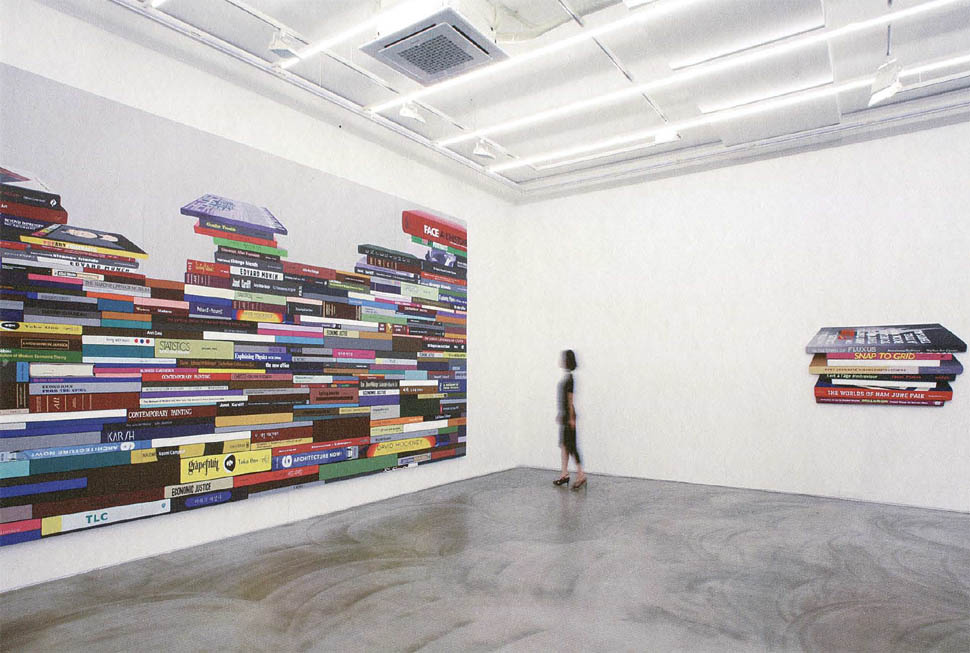

책의 운명을 둘러싸고 아름답지 않은 전망이 나오는 가운데, 책을 소재로 삼은 전시를 통해 책의 본질에 대해 생각해 본다. 사진은 강애란의 개인전 <책의 근심, 빛의 위안>.

|

[백민석의 리플릿] (6) 바깥을 향해 읽어라

내가 유년을 보낸 1970년대 중후반만 해도 책은 그리 흔한 것이 아니었다. 적어도 우리 집, 서울 홍제4동의 무허가촌인 우리 동네에서는 그랬다. 펼치면 입체그림이 솟아오르는 신기한 그림책 몇 권이, 기억에 남아 있는 우리 집 소장도서의 전부였다. 내 유년기의 많은 기억이 책과 결부되어 있다. 놀지도 않고 책만 읽었나 하는 생각이 들 정도다. 친구 집 앞에서 이름을 부르고 있으면 그건 책을 빌리기 위한 것이고, 학교에서 집으로 가는 고불고불한 골목들을 떠올리면 꼭 내 손에 소설이 들려 있다. 다니던 초등학교의 도서실로 만족 못해 누나 학교의 도서실까지 가서 책을 읽던 기억도 있다. 방학 때는 어린애 걸음으로 한 시간 반쯤 걸리던 사직공원의 어린이 도서관까지 책을 빌리러 다녔다. 책 읽기를 ‘찌질하게’ 여긴다는 요즘 중학생들이 들으면 왕따를 당할 얘기다. 당시 일을 소설로 쓰기도 했다. ‘도서관 소년’은 동네에 도서관이 생기자 ‘도서관의 신’께 우리 동네에도 도서관을 내려주셔서 감사하다는 기도를 올린다. 1986년에 개관한 서대문 도서관의 이야기다. 이쯤 되면 왕따를 넘어 저 아저씨, 미친 거 아냐 싶을 것이다. 그래 맞다. 나는 종이책에 환상 같은 것을 갖고 있다.

|

|

임수식의 <책가도> 연작.

|

책꽂이에서 해방된 자유로운 책들

책 표지를 찢어 그 위에 그린 그림

‘도서관 소년’에게 책은 곧 우주

그러나 ‘책 바깥’을 주문하는 들뢰즈 정조가 규장각의 책꽂이를 그림으로 불러내 곁에 두었듯이, 임수식 작가도 거실의 책꽂이를 불러내 미술관 벽에 걸어놓았다. 책에 대한 모종의 환상이 이들에게도 있었던 걸까. 책에 대한 환상은 사람마다 다르다. 책에 대한 나의 환상은 보르헤스가 ‘바벨의 도서관’에서 말한 것에 가깝다. 책이 이 세상의 근원이며, “그 어떤 개인적인 문제나 세계 보편적인 문제에 대한 명쾌한 해답을 찾을 수” 있는 세상에 대한 총체적 해석이라는 환상이다. 말하자면 책 속에서 길을 보는 것이다. 강애란의 개인전 <책의 근심, 빛의 위안>에서는 책에 대한 좀 더 팝아트적인, 현대적인 접근을 볼 수 있다. 팝아트의 기원을 드러내기라도 하듯이, 그녀 책들의 책등엔 대개 영어 제목이 붙어 있다. 책등에서는, 임수식의 <책가도>에 꽂힌 책들의 책등처럼 인간의 손길을 탄 흔적이 전혀 보이지 않는다. 그렇다고 책에 대한 애정이 덜하다는 말은 아니다. 매끈한 책등의 상태는 탈시간적인 장르적 특성을 반영할 뿐이다. 리플릿에는 “그녀는 지난 15년간 일관되게 책을 소재로 삼은 작품을 발표”해 왔다고 한다. 애정이 있지 않고서는 이루기 힘든 일관성이다. 강애란은 임수식과는 다른 환상을 가진 듯 보인다. <책가도>의 책들은 느슨하긴 하지만, 폭과 높이와 무게의 한계가 정해진 책꽂이라는 질서, 틀 속에 존재한다. 반대로 <책의 근심, 빛의 위안>의 책들은 답답한 책꽂이에서 해방되어 어떤 질서에도 얽매이지 않고 놓여나 있다. 질감과 양감은 물론이고 투시법과 실물과의 비례 관계에서도 벗어나 있다. 그림을 넣어 벽에 고정시키는 액자도 없다. 나아가 중력의 질서까지도 거부한다는 듯이, 미술관 바닥에서 가볍게 떠 있다. 또 다른 작품에서는 아예 종이라는 책의 재질을 플라스틱과 엘이디(LED) 조명으로 대체하고 있다. 플라스틱 책은 펼칠 수 없다. 뚜껑을 연다 하더라도 눈부신 엘이디 조명뿐이다. 그의 책들은 그렇게 중력뿐 아니라 자신의 물성, 물리적 운명에서도 자유로이 되태어난다.

|

|

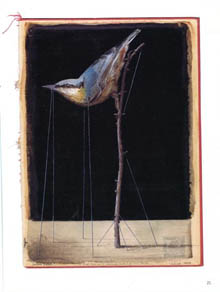

벨기에 작가 기드온 키퍼의 드로잉.

|

|

|

백민석 소설가

|

기사공유하기