|

|

본디 권력의 숭고함을 찬미하고자 그리기 시작했던 기마 초상화는 차차 권력을 조롱하고 모욕하는 쪽으로 변형되었다. 사진은 2014년 광주 비엔날레에 나온 에드워드 키엔홀츠와 낸시 레딘의 <오지만디아스 퍼레이드>.

|

[백민석의 리플릿] (7) 말은 누가 타는가

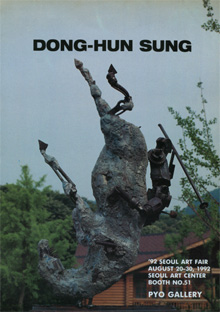

무엇이든 이제 막 접하기 시작한 분야에선 놀라는 게 많은 법이다. 내가 전시회에 다니기 시작한 건 갓 대학생이 되었을 무렵인데, 전시회 리플릿을 모으기 시작한 것도 그때부터다. 작가 성동훈의 92년 화랑미술제 리플릿은 내가 갖고 있는 가장 오래된 축에 속한다.

|

|

돈키호테의 말 로시난테가 거꾸로 처박히는 모습을 담은 성동훈의 <돈키호테> 연작 리플릿.

|

|

|

벨라스케스 작 <말을 탄 발타사르 카를로스 왕자>.

|

쓰레기로 엮은 돈키호테

폐기물과 배설물 기마상

권력 지위 강등과 탈위계화

정부에 만족하십니까? ‘노!’ 기마 초상화에서 흔히 보는 말의 자세, 그러니까 앞다리를 번쩍 치켜들고 뒷다리는 곧 땅을 차고 오르려고 용수철처럼 구부린 커벳 자세는 소수가 가진 권력을 나타냈다. 노르베르트 볼프의 <디에고 벨라스케스>에 의하면 “바로크 미술에서 커벳 자세는 민중의 제멋대로인 힘 또는 적의 동물적인 야만성을 길들이는 군주의 통치권을 상징하는 것이었다.” 이러한 전형적인 구도는, 19세기 다비드의 나폴레옹 초상화에 이르기까지 말 탄 자의 권력을 과시하는 데 효과적으로 쓰였다. “관람자는 말 탄 기수를 대각선으로 올려다보게 되며, 기수는 목을 한껏 틀어 관람자를 위에서부터 오만하게 내려다보는 자세를 취하고 있다.” 초상화 속 다른 인물들은 대개 비례관계를 벗어나 기수보다 훨씬 작게 그려진다. 권력의 압도적인 크기가 강조되는 것이다. 기마 초상화의 기수는 절대적으로 커 보이게 되고, 이때 관람자가 감히 범접하지 못할 숭고한 세계가 구성된다. 관람자는 그림을 보는 것이 아니라 말 탄 자의 권력을 본다. 그림은 관람자의 시선 위에 군림하며 많든 적든 심리적 영향을 미친다. 성동훈의 <돈키호테> 연작은 어떨까. 로시난테는 커벳 자세와 정반대의 구도를 취하고 있다. 땅에 코를 처박으며 고꾸라지고 있는 로시난테는 기마 초상화와 비교해 많은 것을 시사한다. 무엇보다 원작의 돈키호테가 몰락한 시골 귀족이고, 그가 벌이는 미치광이 모험담은 동시대 봉건 지배계급의 숭고한 세계를 희화화한다. 비속한 오브제인 세숫대야와 시멘트는 여기서 전략적 오브제로 다시 태어난다. 커벳 자세에 실패라도 한 듯 고꾸라지는 로시난테에 의해, 기마 초상화의 숭고한 세계는 조롱당하고 모욕당하는 것이다. 2014년 광주 비엔날레에서 선보인 에드워드 키엔홀츠와 낸시 레딘의 작품에도 말 탄 기수가 등장한다. <오지만디아스 퍼레이드>의 말 탄 기수는 셋인데 모두 권력의 정점에 오른 인물들이다. 광주 비엔날레의 해설에 의하면 “대통령은 말의 배 위에 앉아 있다. (…) 네 발을 모두 하늘을 향해 거꾸로 들고 있는 말에 부통령이 앉아 마주보고 있다. 한편 장군은 해골 인간 위에 목말을 탄 채로 앉아 있다.” 세 기수는 전시장 한가운데, 울긋불긋한 색전구로 치장된 무대 위에 있다. 패션쇼장의 런웨이를 연상시키는 이 현란한 무대는, 세 기수가 지배하는 그들의 영토이다. 그 영토에서 세 기수가 퍼레이드를 펼치고 있다. 퍼레이드에 들러리로 함께 등장하는 일반 병사와 시민들은 그들에 비하면 형편없이 축소되어 있다. 전장에 따라다니는 응급차량이나 대포의 크기는 겨우 장군이 신고 있는 군화의 발등 높이다. 공포에 질린 듯 멀찍이 떨어져 삼삼오오 모여 있는 어두운 빛깔의 시민들도 엇비슷하게 축소되어 있다. 런웨이를 빙 둘러가며 꽂힌 다른 나라의 국기들 역시, 세 기수의 압도적인 크기에 비할 바가 못 된다. 그들은 주변국들까지 자신의 권력 아래 두려는 정치적 욕망을 노골적으로 드러낸다. ‘오지만디아스’(The Ozymandias)는 고대 이집트의 파라오 람세스2세의 그리스 식 이름이라고 한다. 셸리의 시 ‘오지만디아스’에는 람세스2세의 거대한 석상에 새겨져 있다는 유언이 나온다. “나의 이름은 왕 중의 왕, 오지만디아스다./ 너희 힘센 자들아, 내 업적을 보고 두 손을 들어라!” 그러니까 <오지만디아스 퍼레이드>의 세 기수는 오지만디아스의 현대적 화신이자 절대 권력의 상징인 것이다. 말에 탄 왕족, 커벳 자세의 말, 비할 바 없이 압도적인 크기 등 <오지만디아스 퍼레이드>의 조형적 특징들은, 벨라스케스 시대의 기마 초상화 특징과 거의 일치한다. 그 특징들이 작품에 숭고한 외양을 더하고 관람자들을 심리적으로 압도하는 효과를 낳는다. 포스트모더니즘 미술의 극단인 듯 보이는 <오지만디아스 퍼레이드>가 실은, 17세기 기마 초상화와 동일한 원리로 구축되어 있는 것이다. 하지만 그러면서 세르반테스와 성동훈이 보여주는, 숭고한 세계에 완강히 저항하는 비속화의 과정도 동시에 보여준다. 말에 탄 대통령과 부통령의 자세는 언뜻 말과 수간을 저지르고 있는 것처럼 보이기도 한다. 무대에 널린 오브제들은 어디선가 주워온 비속한 폐기물들이다. 무엇보다 세 기수의 기분 나쁘게 번들거리는 표면은, 배설물을 감싸고 있는 점액을 연상시킨다. 이런 비속화가 가져오는 효과는 무엇일까. 돈키호테는 왜 세숫대야를 쓰고 다니고, 로시난테는 왜 땅에 거꾸로 처박히며, 환생한 오지만디아스는 왜 배설물의 외양으로 말과 섹스를 하는 것일까. 기마 초상화로 표상되는 숭고한 세계를 쓰레기와 배설물로 재구축함으로써 절대 권력의 지위를 강등시키고, 작품과 관람자의 사이를 탈위계화하려는 것은 아닐까.

|

|

백민석 소설가

|

기사공유하기