|

|

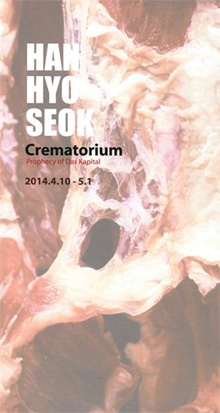

지난해 한효석의 ‘화장장’ 전시에 내걸린 대형 초상화 속 인물은 시뻘건 고깃덩이로 덮여 있다. 우리는 지금 얼굴을 잃어버리고 있지 않은가.

|

[백민석의 리플릿] (11) 주체의 흥망성쇠

직업이 소설가니 내게 문제는 늘 등장인물을 어떻게 묘사할 것인가이다. 그저 눈에 보이는 대로 옮겨 적으면 될 것 같지만 실제로 해보면 쉬운 일이 아니다. 시각적인 이미지를 소설 언어로 옮기는 것부터가 무리인 것 같고, 상상 속 인물이라면 현실성의 부여가 쉽지 않아 리스크가 더 커진다. 그래서인지 인물을 묘사하는 기법은 다양하게 개발되어왔다. 허먼 멜빌의 <필경사 바틀비>처럼 캐리커처 기법도 있고, 도스토옙스키의 <악령>처럼 세세한 묘사에 한 페이지를 몽땅 할애하는 사실주의 기법도 있다. 어떤 기법을 쓰든 인물 묘사는 어렵다. 그렇다면 소설이 아닌 회화는 어떨까. 회화는 시각적 이미지를 같은 시각적 이미지로 옮기는 것이니 좀 쉽지 않을까. 하지만 미술사를 읽다보면 꼭 그렇지도 않다는 사실을 알게 된다. 곰브리치의 <서양미술사>에 의하면, 회화 속 인물이 현실감 있게 그려지기 시작한 것은 채 600년도 되지 않는다. 15세기 네덜란드 화가 반 에이크는 “현실의 세세한 부분을 비춰주는 거울을 창조하기 위해 회화의 기법을 개량해야만 했다”. 그는 물감에 달걀을 반죽해 쓰던 중세 템페라 회화를 개량해 기름을 반죽해 쓰는 유화를 만들어냈다. 그렇게 유화가 발명되자 현실세계에 대한 “경이로운 정확한 묘사”가 가능해졌다. 반 에이크의 ‘헨트 제단화’를 보면 성서의 이야기에 맞춰 이상화된 인물들에 대비되는, 선악과를 먹고 각성한 아담과 이브처럼 섬세하고 세속적인 인물들이 등장한다. 그는 “아마도 초상화에서 가장 위대한 승리에 도달한” 듯 보인다. 하지만 그렇다고 회화 속 인물이 현실의 인물에 버금하게 된 것은 아니다. 인물들의 표정은 여전히 어색하고 딱딱하고 연기 못하는 배우처럼 자연스럽지 못하다.

|

|

반 에이크와 루벤스의 그림 속 인물에서 보듯, 근대는 표정 있는 얼굴을 획득하는 과정이었다.

|

푸코 “‘인간’이란 200년 전 창조된 것”

한효석의 ‘화장장’전에 나온 얼굴들

고깃덩이 아래 감춰진 얼굴은

몰락해가는 주체가 아닐까 서양회화 속 인물은 그렇게 해서 자연스러운 표정을 갖게 됐다. 하지만 나 같은 상식적인 감상자의 눈에는 루벤스의 그림도 어딘지 자연스럽지 못하다. 표정은 풍부하고 생동감 넘치지만, 이번엔 인물들이 개별적 주체로서 하나하나 구별되는 외모를 소유하지 못한 것이다. 실제로 루벤스의 ‘파리스의 심판’을 보면 세 여신과 두 아기 천사, 심지어 남성 하나까지 찍어낸 듯 동일한 얼굴과 몸매를 하고 있다. 이에 대해 말년에 결혼한 뮤즈 헬레나 푸르망에 대한 루벤스의 애착이라고 할 수 있겠지만, 헬레나가 태어나지도 않은 시기의 초기작에서도 엇비슷한 형상이 어른거린다. 회화 속 인물은 그 실제 모델뿐 아니라, 작가에 대해서도 많은 것을 이야기해준다. 소설과 마찬가지로 회화는 일인 창작의 성격이 강하고 따라서 작가 자신을 반영하기 십상인 때문이다. 루벤스의 경우는 자신의 성적 이상형이 유형화되어 반영된 것이라고 볼 수도 있다. 어쨌든 이렇게 말할 수 있지 않을까, 17세기가 되었는데도 주체는 여전히 개별적인 얼굴을 갖지 못했다고. 어쩌면 회화만의 문제가 아닐지도 모른다. 회화보다 더 큰 것의 문제일 수도 있다. 푸코는 <말과 사물>에서 “18세기 말 이전에 ‘인간’이라는 것은 실재하지 않았다”고 말한다. 그 전까지 “인간이란 기껏해야 생명력, 노동 생산력, 언어의 역사적 권위에 불과했다. 인간은 지식이라는 조물주가 겨우 200년 전에야 창조해냈던 극히 최근의 피조물에 지나지 않는다”. 회화의 인물들처럼 인간이야 그 전에도 있었지만 “자신의 고유한 권위를 지닌 일차적 실재로서의 (…) 지배적 주체로서의 인간의 모습”은 아니었다. “육체적이며, 노동하며, 말하는 존재로서 지시될 수 있는” “개인에 관한 근대적 테마”는 그 전 시대에는 배제되어 있었다. 푸코의 말이 옳다면, 회화 속 인물이 개인의 얼굴을 가질 수 없었던 것도 당연한 일이다.

|

|

한효석의 전시회 리플릿

|

|

|

백민석 소설가

|

기사공유하기