|

|

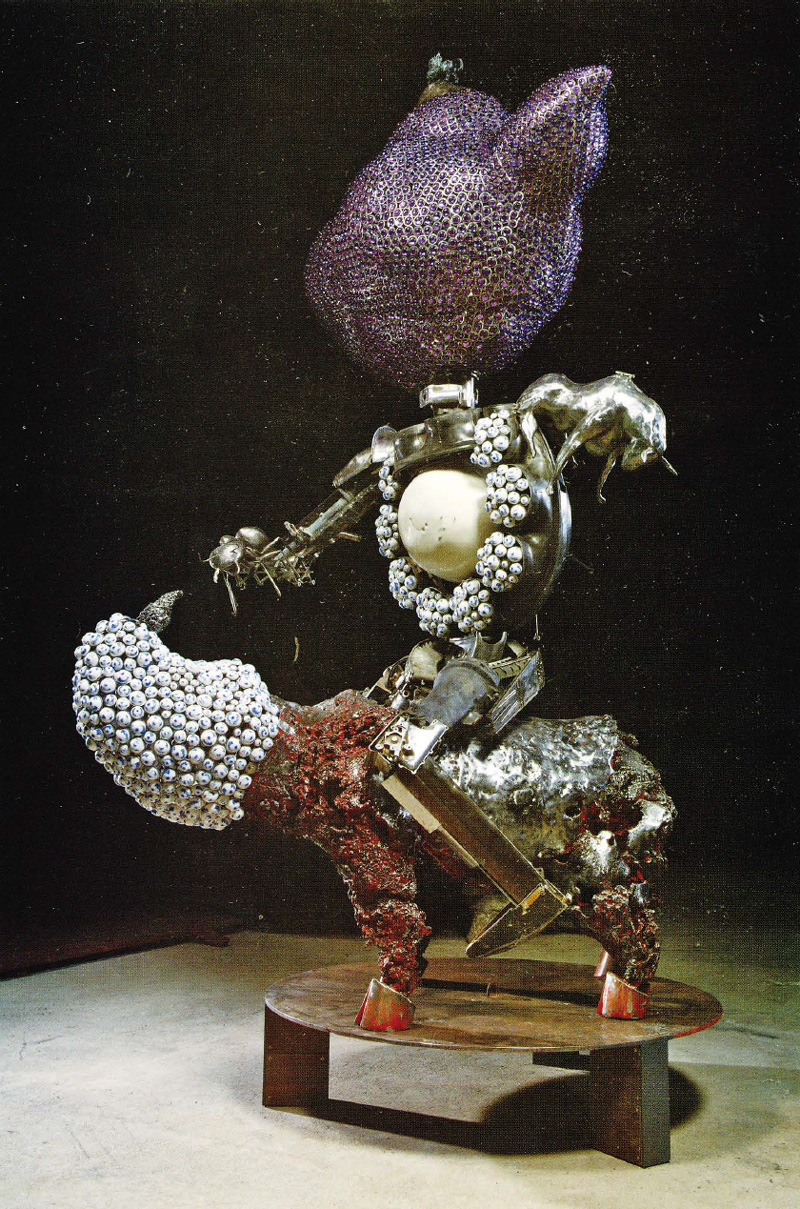

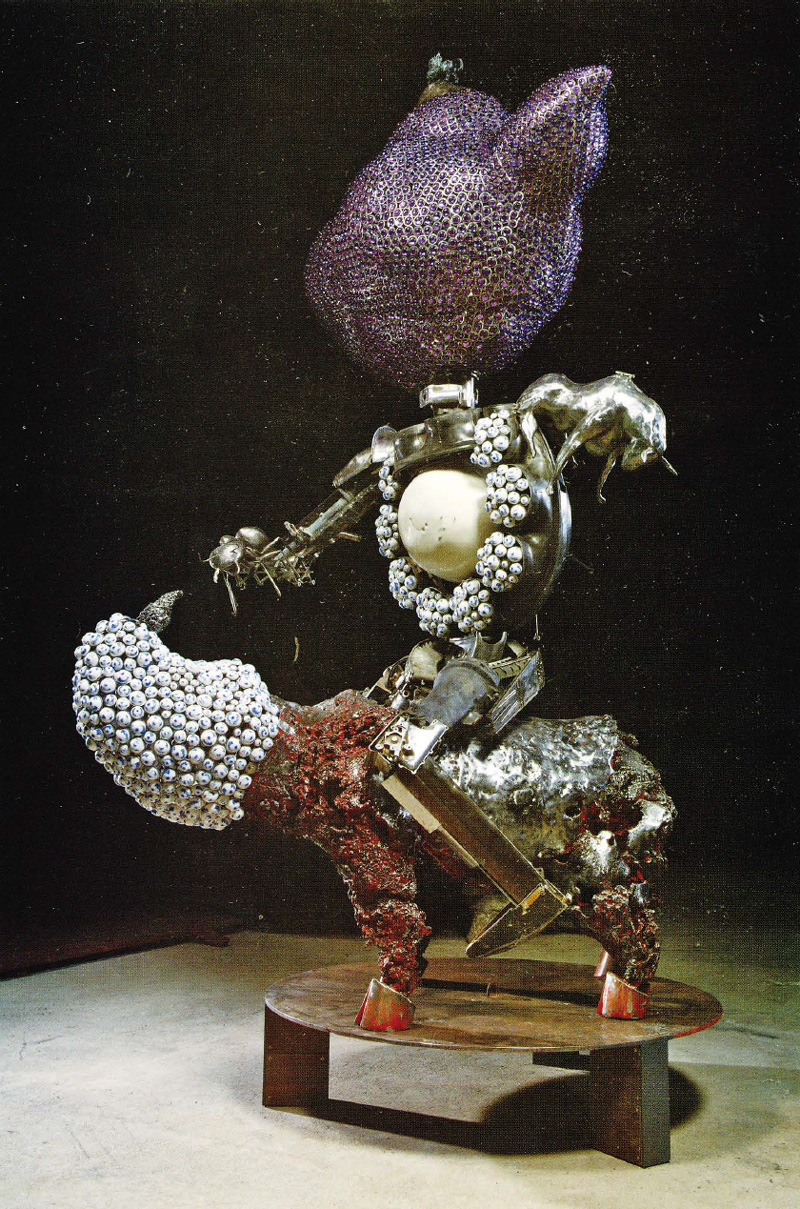

성동훈의 ‘코뿔소의 가짜 왕국’. 왼팔의 개미는 개미의 형상을 한 가짜고 오른팔의 소 역시 소의 형상을 한 가짜다. 코뿔소라고 하지만 코뿔소와 닮은 점이라곤 머리에 나 있는 커다란 뿔 하나뿐이다. “여기서 가짜 왕국의 오리지널리티는 가짜 왕국에 대한 역설이다.”

|

[백민석의 리플릿] (15) 가짜(들의) 왕국의 역설

한·중·일 세 작가가 어느 날 나라 하나를 세웠다. 이름은 시징(Xijing) 혹은 서경(西京). 위치는 국립현대미술관 서울관의 지하 1층이다. 시징을 찾은 관광객에게 처음 주어지는 것은 여권의 형태로 만들어진 리플릿이다. 출입국 사무소도 있어서 웃거나 노래를 부르거나 춤을 춰서 심사를 통과해야 한다. 2008년엔 올림픽도 개최했다. 실물 없이 스펙터클로만 존재하는 대통령의 일상생활도 엿볼 수 있다. 아시아 각국의 풍문에 의하면 시징은 “아름답고 평화로운 곳”이다.

시징에 입국하기 전에 관광객은 먼저 시징의 유물을 접하게 된다. 한국에선 아령인 물건을 시징에선 ‘노란 악기’라고 부른다. ‘노란 악기’는 “서경에선 흔히 볼 수 있는 악기로서 (…) 연주할수록 팔의 근육이 강화되어 서경인들에게 큰 사랑을 받는 악기이다.” 또 다른 유물 ‘노란 땀을 위한 트로피’는 한국에선 수건이라 불린다. “서경의 시의회는 노동자들이 자신의 수건에 닦은 땀의 양과 농도로 인해 수건이 수직으로 뻣뻣하게 서게 되면 노동의 신성한 가치가 높다고 판단하고, 가장 아름답고 높이 서 있는 수건을 소유한 노동자에게 상을 수여한다.” 옆에는 호텔 수건도 놓여 있는데 이 물건은 시징의 국기로 “원래 노동자들에게 땀을 닦는 수건으로서 제공되었다.”

이처럼 시징에선 노동자가 중심이다. 악기조차 노동자의 근육을 위해 존재하고, 땀을 닦은 쉰내 나는 수건은 신성한 기념비, 트로피가 된다. 국기는 고매한 정치인이나 예술가의 창작품이 아니다. 노동자의 땀을 닦던 수건이다.

하지만 시징의 노동자들에 대해, 노동의 신성함에 대해 진지한 감정은 들지 않는다. 진지하기는커녕 좀 웃기고 무섭기까지 하다. 왜냐하면 우리는 이 가짜 현실이 진짜 현실에 대한 풍자임을 알기 때문이다. 시징은 스펙터클로 짜여진 우리의 현실이다.

노동자의 땀방울을 기념하되

진짜 노동자는 사라지고 없고

가상의 스펙터클이 현실이 되네

그러나 비누에 묻은 기름때 통해

노동 가치 역설한 김문선을 보라

|

|

시징의 세계 리플릿.

|

기 드보르가 <스펙터클의 사회>에서 말한 것처럼 “스펙터클은 종교적 환상의 물질적 재구성이다.” 세속 종교의 물신처럼 시징은 노동자가 흘린 땀방울을 기념비로 만들고 신성화한다. 이때 “신성은 사회가 할 수 없는 것을 설명하고 미화한다.” 신성한 이미지는 “실제 사회 활동의 빈곤함을 보상하기 위한 어떤 상상의 연장”으로 기능하고 실제 삶의 비루한 거처에 강림해 “기만적인 낙원”을 세운다.

시징의 유물이 보여주는 노동의 낙원은, 가능은 하되 결코 실현되지 않을 스펙터클로서의 낙원이다. 이를 증명하듯 입국장 너머 시징의 영토를 채우고 있는 것은 노동의 표상이라기보다는, 대중문화의 표상들이다. 극에 쓰이는 인형과 벗어놓은 의상, 앤디 워홀이나 로버트 인디애나의 팝아트 작품의 카피들이다. 시징의 주민들까지 스펙터클이 되어, 모니터 속에서나 그들을 만나볼 수 있다. 유물만 보면 시징을 세운 것은 틀림없이 노동자들이다. 하지만 그들은 흔적도 없이 사라졌고, 남은 것은 우스꽝스러운 기념비, 수건뿐이다.

사비나 미술관에서 있은 성동훈의 개인전 역시 가짜 세계를 보여준다. ‘코뿔소의 가짜 왕국’의 인물은 중국의 고서 <산해경>에 나올 법한 환상 속 존재다. 코뿔소를 타고 있고, 해설에선 그를 ‘구름남자’라고 부른다. 구름남자의 풍선처럼 부풀어 오른 머리는 수백 개의 투명 유리구슬과 강철로 짜였다. 왼팔은 개미이고 오른팔은 소이다. 정수리에는 사자가 올라 있다. 가슴 한가운데는 아마도 세라믹으로 만든 듯한 커다란 돌심장이 박혀 있다.

하지만 관람객이 이 쇳덩이와 세라믹의 조합을 구름남자라고, 코뿔소라고 부를 수 있는 것은 작가가 이미 그렇게 불렀기 때문이다. 왼팔의 개미는 개미의 형상을 한 가짜고 오른팔의 소 역시 소의 형상을 한 가짜다. 코뿔소라고 하지만 코뿔소와 닮은 점이라곤 머리에 나 있는 커다란 뿔 하나뿐이다. 작품에서 관람객에게 주어지는 진실은 작품의 세부를 이루는 형상의 유사성들뿐이고, 그것도 세부의 전부가 아닌 일부일 뿐이다.

성동훈은 작가노트에서 이렇게 말한다. “여기서 가짜 왕국의 오리지널리티는 가짜 왕국에 대한 역설이다. 또한 (…) 현실과 예술 안에서도 모순과 위장이 난무하는 상황을 풍자하는 작가적 고백이다.” 진짜 현실은 결코 진짜로 구성되어 있지 않다. 진짜 현실의 역설은 그것이 가짜라는 사실이다. 전시회 도록에서 고충환은 가짜 왕국을 이렇게 설명한다. “작가는 자신만의 가짜 왕국을 건설했고, 그 가짜 왕국의 시민들을 소개 전시한다. (…) 가짜가 판을 치고 가짜가 진짜 행세를 하는 (…) 진정 가짜 왕국인 사회와 미술관을 풍자하고 비판하기 위한 것이다.”

이 가짜 왕국의 시민들은 어떤 경우에 시민이 되는가. 로버트 달은 <민주주의와 그 비판자들>에서 어떤 이를 시민이라고 불러야 할지 묻고 있다. 민주정치를 의미하는 데모크라티아는 국민의 지배를 뜻하지만 정작 “누가 국민의 구성원이 되어야 하는가?”는 의문이다. 달은 그 구성원은 통치에 참여할 자격을 획득한 제한된 사람들이라고 말한다. “정확히 말하자면 그들은 시민이거나 시민체”이다. 가짜 왕국의 진짜 시민은 국민 가운데 정치에 참여할 자격이 있는 이들이다. 국민과 시민을 가르는 경계는, 정치적으로 수동적인 역할이냐 능동적인 역할이냐에 달린 것이다.

1516년에 쓰인 토머스 모어의 <유토피아>는 자본주의가 사라진 가짜 나라를 다루고 있다. 나는 예전에 이 소설을 읽으며 유토피아의 모습이, 마르크스 엥겔스가 300년이 지나 <자본론>에서 제시했던 이상적인 세계와 상당히 흡사해 놀랐던 기억이 있다. 모어는 작중인물의 입을 빌려 이렇게 말한다. “건강한 사회의 필수적 조건은 재산의 균등한 분배 (…) 라는 점이 너무나 명백했던 것입니다. (…) 사유재산을 전적으로 폐지하지 않는 한, 귀하는 결코 공평한 재산의 분배나 인간 생활의 만족스러운 조직을 실현시킬 수는 없으리라고 확신합니다.” 하지만 500년이나 지났는데도 진짜 세상에선 자본주의 체제는 갈수록 심화되고 있다.

기 드보르는 자본주의 체제에서 존재의 의미가 노동에서 소유로, 다시 가상으로 이행하는 과정을 요약하고 있다. 모든 존재를 “소유의 관점으로 규정하는 명백한 퇴행”이 이뤄지고 더 나아가 현재는 “소유로부터 가상으로의 전반적인 이행을 선도하고 있다.” 그 가상이 시징의 세계처럼 우리가 살고 있는 현 단계, 스펙터클의 사회이다. 이 사회에서는 이번엔 거꾸로 “현실이 스펙터클 내부에서 솟아나고, 스펙터클은 현실 세계가 된다”. 진짜에서 나온 가짜가 스스로 진짜가 되는 역설이다.

|

|

김문선 ‘비누’전 리플릿.

|

올봄에 아주 작지만 인상적인 전시회 하나가 열렸다. 이 전시를 보고 나서 나는 작은 충격과 함께 마음속 깊이 행복을 느꼈다. 김문선의 개인전 ‘비누’는 말 그대로 일상에서 흔히 보는 세숫비누나 빨랫비누를 담은 사진전이다. 김문선의 비누들은 광고에 나오는 번드르르한 새 제품도 아니고, 값비싼 기능성 비누들도 아니다. 물때가 낀 비눗갑에 담겨, 가정집 마당이나 공장의 수돗가에 아무렇게나 놓인 닳고 닳은 비누들이다.

작가는 문래동 철공소 같은, 서민들이 주로 사는 지역을 돌며 비누 사진만 찍었다고 한다. 야외에서 자연광으로 연출 없이 촬영된 이 비누 사진이 내게 특별했던 건, 비누에 묻어 있는 기름때 때문이었다. 그 비누로 손을 닦았을 누군가의 노동의 흔적이 기름얼룩이라는 형태로 고스란히 비누에 남아 있었던 것이다. 손에 기름때를 묻혀본 사람은 그것이 얼마나 닦아내기 어려운 것인지, 또 그런 노동이 얼마나 힘겨운 것인지 잘 안다.

|

|

백민석 소설가.

|

노동의 힘겨움, 가치, 신성함에 대해 단 한마디도 하지 않은 사진전이었지만 역설적으로, 김문선 작가는 그 어느 스펙터클한 규모의 작품들보다도 노동에 대해, 그리고 한국 사회에 대해 많은 이야기를 들려주고 있었다. 그것은 볼품없고 하찮기만 한 비누가 시대의 표상으로 거듭나는 순간이었고, 가짜들 사이에서 빛나는 진짜 예술로 거듭나는 순간이었다.

백민석 소설가

광고

기사공유하기