|

|

타나토스의 또 다른 사전적 의미는 “자기를 파괴하려는 죽음에의 본능”이다. 김동연의 ‘타나토스’에서 보이는 기괴한 인물들은 원래의 물질 상태로 돌아가려는 본능의 증거, 퇴행의 증거들이다.

|

[백민석의 리플릿]

(21) 퇴행의 시대, 시대의 퇴행

‘타나토스’는 “그리스 신화에서 ‘죽음’을 의신화한 것”이라고 한다. 사전을 찾아보면, 사람이 죽을 때 히프노스라는 잠과 함께 와서 죽은 자의 혼을 운반해 간다. 미술에선 대개의 경우 히프노스는 청년, 타나토스는 거친 수염에 추한 장년의 모습으로 그려진다고 한다. 하지만 이미지를 구글링하면 타나토스가 어느새 대중문화의 아이콘까지 됐는지 게임과 완구, 애니메이션의 캐릭터 이미지만 잔뜩 나온다.

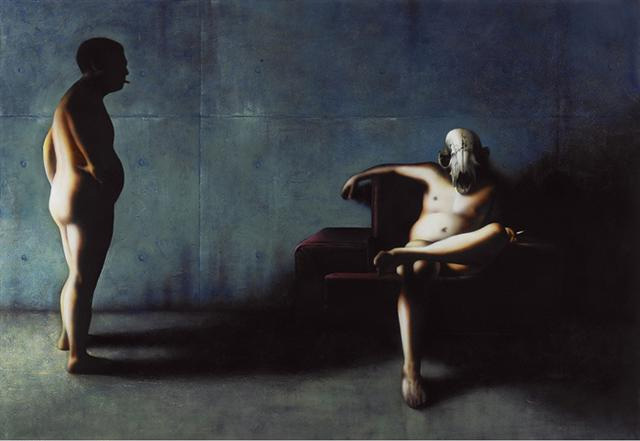

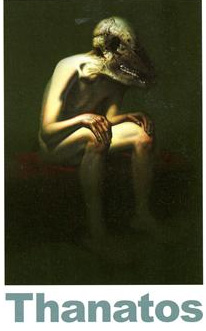

2011년, 나는 작가의 상상력 속에서 타나토스가 어떻게 구현되는지 만나볼 기회가 있었다. 토포하우스에서 있은 김동연의 <타나토스>전은 몇 년이 지나도 내 기억에 뚜렷이 남아있는 많지 않은 전시회 중 하나다. 알몸인 인간이 쭈그리고 앉아 있는데, 힘줄이 드러나도록 힘을 잔뜩 준 목에 얹힌 것은 어느 짐승의 커다란 두개골이다. 인간의 피부가 측광 아래 뽀얗게 빛나는 것에 반해 이 짐승의 뼈는 주둥이가 시커멓게 변색되어 있고, 다른 부분도 이끼가 끼고 곰팡이가 슨 것처럼 검푸른 빛을 내고 있다. 오래 땅속에 묻혔던 것을 도로 파낸 것처럼 보이는 이 짐승의 두개골에서 인상적인 것은, 불에 탄 듯 시커먼 주둥이 중간을 가르고 있는 두 줄의 새하얀 이빨이다.

이것이 의신화된 죽음, 타나토스의 모습일까. 작품은 명시적이든 아니든 현실을 반영하기 마련이다. 작가의 지금 여기, 작가 자신이 처한 현실을 반영한다. 리플릿에 실린 김동연의 작가 노트에 의하면 그의 현실은 “온갖 편견과 왜곡된 정보, 광기와 폭력으로 노출된 피폐한 환경으로 기인한 정신적 기형아들이 도처에 난무하는 현실세계”이다.

이 현실은 리플릿에서 고충환이 설명했듯 “감각적인 현실로서보다는 심리적이고 실존적인 사실로서 다가온다.” 그렇다고 비판의 목소리가 안을 향하고 있는 것도 아니다. 오히려 그로테스크한 형상과 암시성이 풍부한 색채의 선택으로, 분명하고 또렷하고 충격적으로 들려온다. 몸뚱이는 살아있지만 죽음을 머리에 이고 있는 인물들, 게다가 죽음조차 인간이 아닌 짐승의 형상이다. 이 형상은 검푸른 색채를 띠고 있거나, 고충환의 해석처럼 “파리한 대기와 창백한 신체, 파란 방사능까지 온통 청색의 스펙트럼”에 덮여있다. “청색은 낭만주의의 상징색이며 죽음을 상징한다.”

김동연의 죽음 본능 타나토스신학철의 현대사 초혼곡

개인 퇴행이냐 시대 퇴행이냐

20년 시차에도 퇴행으로 만나 기계문명에 밀려 무기물 세계로

파괴되고 퇴행하는 인간들

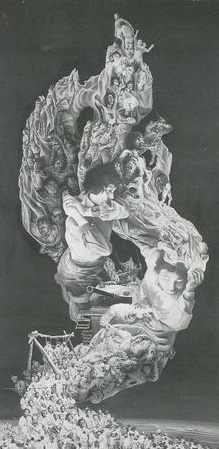

우리는 지금 퇴행하지 않는가 정신적 기형은 환상 속에서 신체의 변형으로 나타난다. ‘리비도’에서는 거친 질감의 공간에 나체인 두 인물이 있다. 한 인물은 소의 두개골을 머리 대신 얹고, 둔부를 드러낸 채 뒤돌아 누워있다. 다른 인물은 빨간 금붕어 머리를 하고선, 캔버스의 중앙에 무릎을 굽힌 채 두 손을 바닥에 짚고 있다. ‘타나토스’에서는 역시 소의 두개골 머리를 한 살진 중년이 핏빛 소파에 다리를 꼬고 앉아있고, 왼편 가장자리엔 배불뚝이 중년이 입에 담배를 꼬나물고 허리에 손을 얹고 서 있다. 뜻밖에 사람의 머리를 하고 있지만 암흑 속에 잠겨있어 여전히 위험하고 위협적으로 보인다. 역시 나체인 이 두 인물의 포즈는 사우나의 남성 휴게실에서 흔히 보는 포즈지만, 배경은 휴게실처럼 편한 곳이 아니다. 자해를 막기 위해 벽면에 부상 방지용 쿠션을 댄 어느 정신병원의 병실 같다. 타나토스의 또 다른 사전적 의미는 “자기를 파괴하려는 죽음에의 본능”이다. 타나토스는 프로이트가 말한 ‘죽음 본능’이다. 프로이트는 1930년의 논문 <문명 속의 불만>에서 이렇게 설명한다. “에로스의 목적은 개인을 결합시키고, 그 다음에는 가족을 결합시키고, 그 다음에는 종족과 민족과 국가를 결합시켜, 결국 하나의 커다란 단위―즉 인류―로 만드는 것”이다. 그러나 “만인에 대한 개인의 적개심과 개인에 대한 만인의 적개심”은 “문명의 이 계획을 반대한다.” 죽음 본능은 이런 식으로 에로스와 함께 나란히 세계를 지배한다. 에로스적 본능은 “생명 지향의 노력을 나타”내지만, 죽음 본능은 “모든 생명체를 파괴하여 원래의 물질 상태로 환원하려 애쓴다.” 김동연 작품의 기괴한 인물들은 이처럼 원래의 물질 상태로 돌아가려는 본능의 증거, 즉 퇴행의 증거들이다. 개인으로서의 인간과 인류로서의 인간이 세운 문명은 반드시 앞으로만 나아가지는 않는다. 인류가 해체되어 국가와 민족 간의 불화가 깊어지고, 가족이 해체되어 개인 간의 고립이 깊어진다. 퇴행의 테마만을 놓고 보면 김동연의 인물들은 그리 낯설지 않다. 신체의 퇴행적 변형은 1994년에 있은 신학철 개인전에서 이미 보았던 것이다. 신학철의 ‘자동차 바퀴’에서 기계, 인간, 동물은 서로 경계 없이 달라붙어 한 덩어리를 이룬다. 자동차의 쇳덩이 몸체는 발가벗고 누운 여성의 하체로 녹아 흘러내리고, 다시 거기서 입 벌린 하마의 몸뚱이가 육중한 살로 된 구름이 되어 피어오른다. 하마의 뒤통수는 오토바이의 몸체에 용접으로 붙여놓은 듯하고, 그 아래의 톱니바퀴에서는 곱게 갈린 인간의 살코기가 뭉텅이로 흘러내린다. 여기서 신학철의 인간은, 자신이 세운 기계문명 속에서 파괴되어 무기물의 세계로 퇴행해 들어가는 과정을 적나라하게 보여준다. 김동연의 인물들이 퇴행의 과정 속에서도 그나마 개인의 독립된 자리는 확보하는 반면, 신학철의 인물들은 자리고 공간이고 없이 분열이 완료되지 않은 기형의 세포처럼 한 덩어리를 이룬다.

|

|

신학철 ‘한국현대사-초혼곡’은 되살림의 승화이지 퇴행은 아니다. 하지만 관람객은 불기둥 너머에서 지난 시대의 퇴행을 다시 한번 목격하게 된다.

|

|

|

김동연 리플릿.

|

|

|

백민석 소설가

|

기사공유하기