[백민석의 리플릿]

(19) 정치적인 팝, 냉소적인 팝

롤랑 바르트의 ‘예술, 이 오래된 것…’에는 팝아트에 관한 인상적인 언급이 나온다. 팝아트는 “오브제에서 상징성을 제거”하는 것이고, 이렇게 상징성이 제거된 팝아트의 오브제는 깊이가 없고, “은유적이지도 않으며 환유적이지도 않”다. 팝아티스트는 “자신의 작품 뒤에 있지 않으며, 그 자신에도 뒤가 없는 것이다. 그는 자신의 그림 표면일 뿐이다. 거기에는 그 어떤 시니피에도 그 어떤 의도도 없”다.

언뜻 팝아트를 향한 비난처럼 들린다. 이 비슷한 비난을 나는 1990년대 중반 포스트모더니즘의 유행 가운데서 듣곤 했다. 깊이가 없고 역사의식이 없으며 현실에 무관심하다고. 돌이켜보면 그런 비난이 가능할 수 있었던 것은, 더 크고 더 직설적이며 더 이데올로기적인 목소리들이 당시 우리 사회의 한축을 담당하고 있어서가 아니었을까.

세월이 흘렀다고 팝아트의 목소리가 더 커진 것은 아니다. 하지만 90년대의 큰 목소리들이 더는 들리지 않는, 빈민은 있어도 민중은 없는 이 21세기에 상대적으로 팝아트의 목소리들이 더 또렷하게 들려온다. 유한숙이 한 예인데, 작가는 ‘헬조선’이라는 신조어가 유행하기 전에 이미 그러한 상황을 보여주고 있었다.

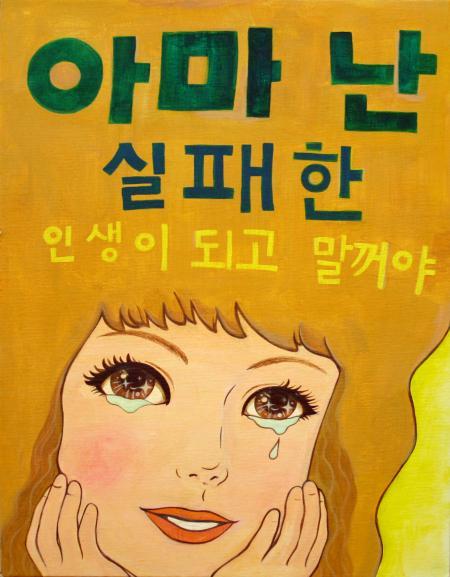

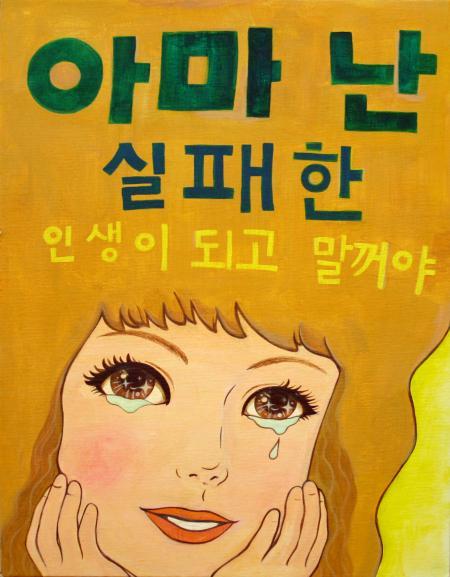

유한숙의 작품을 처음 본 건 2014년 ‘공장미술제’에서였다. 옛 서울역사를 개조한 문화역서울 284의 전시실 한 귀퉁이에, 어렸을 때 많이 보았던 그림체가 눈에 띄었다. 70, 80년대에 만화책과 포스터에 쓰였던 상투적인 인물 형에, 물감도 오일물감이 아닌 아크릴 물감이 사용됐다. <아마 난 실패한 인생이 되고 말 거야>에선 금발의 순정만화 주인공 같은 여성이 나와, 커다란 눈동자에는 캐치라이트까지 반짝이면서 눈물을 흘린다. <나는 초라하고 힘이 없어>에선 긴 생머리의 여성이 파란 물결을 배경으로 입술에 낚싯바늘이 꿰인 채 고개를 들고 있다. <일이 있었으면 좋겠는데 일하기 싫다>에선 단발머리의 여성이 눈물을 쏟고 눈물로 곧 넘칠 듯한 대접엔 일등을 의미하는 숫자 1이 건더기처럼 둥둥 떠다닌다.

빈민은 있어도 민중은 없는 21세기

팝아트 목소리들 더 또렷하게 들려

상투성 차용하며 환영 깨부수거나

실재 대체한 시뮐라크르 무한반복

우익 상징물의 냉소적 인용 같은

팝아트적 변용서 리얼리티 느껴져

|

|

유한숙의 <아마 난 실패한 인생이 되고 말 거야>에선 금발의 순정만화 주인공 같은 여성이 나와, 커다란 눈동자에는 캐치라이트까지 반짝이면서 눈물을 흘린다. 작가 자신이 “소외된 텍스트”라고 부른, 그림에 낙서처럼 쓰인 글말들은 “사람들과의 관계에서 생겨나는 전하지 못한 말이나 들었던 말들에서 시작”된 것이다.

|

유한숙 자신이 “소외된 텍스트”라고 부른, 그림에 낙서처럼 쓰인 글말들은 “사람들과의 관계에서 생겨나는 전하지 못한 말이나 들었던 말들에서 시작”된 것이다. ‘두렵지만 황홀한’전의 인터뷰에서 작가는 “그림을 그릴 때면 늘 제 안에서는 둘 이상의 자아가 대화를 하곤 합니다”라고 말한다. 작가는 의도적으로 대중매체의 상투적인 이미지, 인물형을 차용한다. 브레히트의 소외효과를 떠올리게 하는 상투성의 차용은, 대중매체가 제공하고 관람객이 무심코 수용하는 문화적 환영을 깨뜨리는 힘을 지녔다. ‘헬조선’의 현실을 객관적으로 바라보게 하는 거리두기인 것이다. 유한숙 작품에서 느껴지는 특유의 냉소는 이 거리두기에서 가능해진다.

|

|

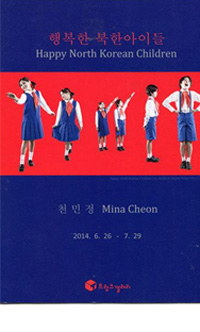

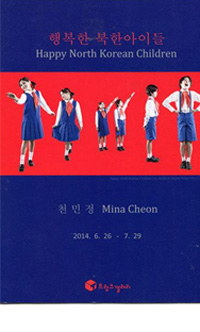

천민정의 <행복한 북한아이들> 리플릿

|

천민정의 <행복한 북한아이들>이 보여주는 북한은 더는 남한의 천민자본주의의 대항 세계로서의 북한이 아니다. 작품 속 북한 아이들은 북한이라는 “극장 국가”에서, 세계에 알려진 가장 상투적인 모습으로 “이를테면 찬양하고, 행군하고, 경례하는 장면”을 연출한다. 작가의 정치적인 팝 연작에 등장하는 북한 아이들은 똑같은 웃는 표정, 똑같은 경례 모습, 똑같은 행복을 똑같이 누리는 수백 쌍둥이 같다. 한나 아렌트는 <전체주의의 기원>에서 전체주의를 이렇게 설명했다. 히틀러는 “일찍이 1926년 (나치) 운동의 ‘위대함’은 6만명의 사람들이 ‘겉으로 보기에 거의 하나의 단일체가 되었고, 실제로 그 구성원들은 똑같이 생각할 뿐 아니라 심지어 얼굴 표정까지도 거의 동일하다’는 사실에 있다고 생각했다. ‘그들의 웃는 눈을, 열광을 보라, 그러면 너는 운동의 수십만 회원들이 단 한 유형의 사람이 되었다는 것을 발견할 것이다.’”

근래에 등장한 중국의 젊은 작가들 역시, 작품 속 등장인물들을 쌍둥이 같은 모습으로 묘사함으로써 중국의 전체주의 체제를 효과적으로 비판한다. 그렇지만 전체주의는 자본주의 사회의 문제이기도 하다. 전체주의는 자본주의 사회에서는 문화의 형식으로 나타난다. 장 보드리야르의 <시뮐라시옹>에는 함열(implosion)이라는 독특한 개념이 하나 나온다. 보드리야르는 시장경제 체제를 경고하면서 “전례 없는 어떤 정신적 파국, 어떤 함열과 정신적 쇠퇴가 이런 종류의 체계를 노리고 있다”고 썼다. 함열은 우리가 흔히 알고 있는 폭발(explosion)과 같은 힘이지만, 방향은 반대다. 즉 안으로 터지는 힘이다. 하지만 이 힘이 문화에 적용되었을 때는 좀 다르게 해석된다.

번역자인 하태환에 의하면 “팽창, 진보, 식민화를 가치로 여겼던 모더니즘”의 폭발적 에너지가 “다시 분할 이전의 상태로 응축되어 가는 현상”이 함열이다. 함열에 의해 모더니즘의 “다름과 구분”이 사라지고, 모든 것이 “비구분”의 상태로 돌아간다. 이때 실재는 사라지고 “기호만이 남아 실재를 대체”한다. 그 실재를 대체한 기호가 시뮐라크르다.

상품 기호의 무한 반복을 보여줬던 앤디 워홀 역시 1963년에, 전체주의가 자본주의의 문제이기도 함을 간파한 듯한 말을 남겼다. “나는 모든 이들이 똑같이 생각하길 원한다. 러시아는 이를 정부의 힘으로 하고 있지만, 이곳(자본주의 사회)에서는 저절로 일어난다.” 천민정의 작품이 단순히 북한에 대한 비판으로만 읽히지 않는 것은 이 때문이다. 시뮐라크르의 무한 반복이라는 미적 형식에서, 관람객은 우리 사회가 가진 맹점을 감각적으로 깨닫게 되는 것이다.

|

김선림의 . 오른편에는 나는 ‘공산당이 싫어요’라고 외치는 듯한 어린이 상이, 왼편에는 머리를 잘린 정의의 여신상이 서 있다. 이데올로기 투쟁의 화신 같은 소녀는, 전형적인 일본 애니메이션 캐릭터에서 따온 외양을 하고 있다. 일본 대중문화, 이데올로기 대립, 우익 상징물의 냉소적 인용, 명화의 팝아트적 변용 등은 이 가상의 좌우 대립 세계를 그지없이 뒤죽박죽이고 혼란스럽게 보이게 한다. |

김선림이 보여주는 세계 역시 이분법적 사고에서 자유롭다. 세로 162㎝, 가로 391㎝의 대형 팝아트 작품인 <올 뉴 월드>(All New World)는 새로운 세상을 원하는 쪽과 원하지 않는 쪽, 두 세계가 대립하는 가짜 세계를 보여준다. 두 세계의 시민들은 좌우로 갈라져 싸운다. 작품은 기성 작품들에서 빌려온 기호들로 가득하다. 작가 스스로 “패러디의 총아”라고 부르는 것처럼 서사의 모티브를 “에반게리온, 세일러 문, 젤다의 전설” 같은 대중오락 장르에서 따오기도 했고, 노골적으로 일본의 만화 창작법인 ‘모에 의인화’에 따라 캐릭터를 창작하기도 했다. 그런가 하면 외젠 들라크루아와 디에고 리베라의 명작을 원전으로 두기도 한다.

김선림의 <올 뉴 월드>의 좌우 구도는 역사의 사실성이나 이데올로기의 편가르기에 있지 않다. 오른편에는 나는 ‘공산당이 싫어요’라고 외치는 듯한 어린이 상이, 왼편에는 머리를 잘린 정의의 여신상이 서 있다. 그렇다면 오른편이 남한이고 왼편이 북한일까. 자세히 들여다보면 그렇지도 않다. 왼편 하단엔 세월호를 상징하는 듯한 침몰해가는 종이배가 보이고, 쌍둥이 같은 복장만을 본다면 왼편이 더 전체주의에 가깝다. 그런가 하면 새로운 세계를 반대하는 플래카드를 들고 있는 쪽은 오른편이다.

인상적인 것은 좌우 대립을 가르며, 폭발하는 용암처럼 솟아오르고 있는 소녀 캐릭터다. 이 이데올로기 투쟁의 화신 같은 소녀는, 전형적인 일본 애니메이션 캐릭터에서 따온 외양을 하고 있다. 하지만 그러면서도 배에는 현실의 고단함을 의미하는 듯한 수술의 흉터가 뚜렷하고, 손에 들고 있는 요술 망치에는 1970년대 새마을운동 깃발 마크가 그려져 있다. 이 우익 운동의 상징물과 새마을운동의 정신인 자조·근면·협동은 여러 작품에서 변형되어 나타난다.

일본 대중문화, 이데올로기 대립, 우익 상징물의 냉소적 인용, 명화의 팝아트적 변용 등은 이 가상의 좌우 대립 세계를 그지없이 뒤죽박죽이고 혼란스럽게 보이게 한다. 하지만 이 세계를 젊은 작가의 여물지 않은 세계라고 치부하기에는 어떤 리얼리티가 느껴진다. 어떤 리얼리티일까. 좌우, 남북의 이데올로기 대립이 전처럼 분명하지 않은 세상이 도래했음을, 이미 그런 세상이 된 지 오래되었음을 작가는 자기 나름의, 자기 세대 나름의 리얼한 방식으로 보여주고 있는 것이 아닐까.

|

|

백민석 소설가

|

롤랑 바르트는 같은 글에서 팝아트는 사회에 대한 거리두기를 통해 사회를 비판한다고 말한다. 다만 그 목소리가 크지 않을 뿐이고, 또 큰 목소리를 내려 하지 않을 뿐이다. 팝아트 역시 다른 많은 예술과 마찬가지로 “사물의 본질에 대한 예술이고, 존재론적인 예술”인 것이다.

백민석 소설가

광고

기사공유하기