|

|

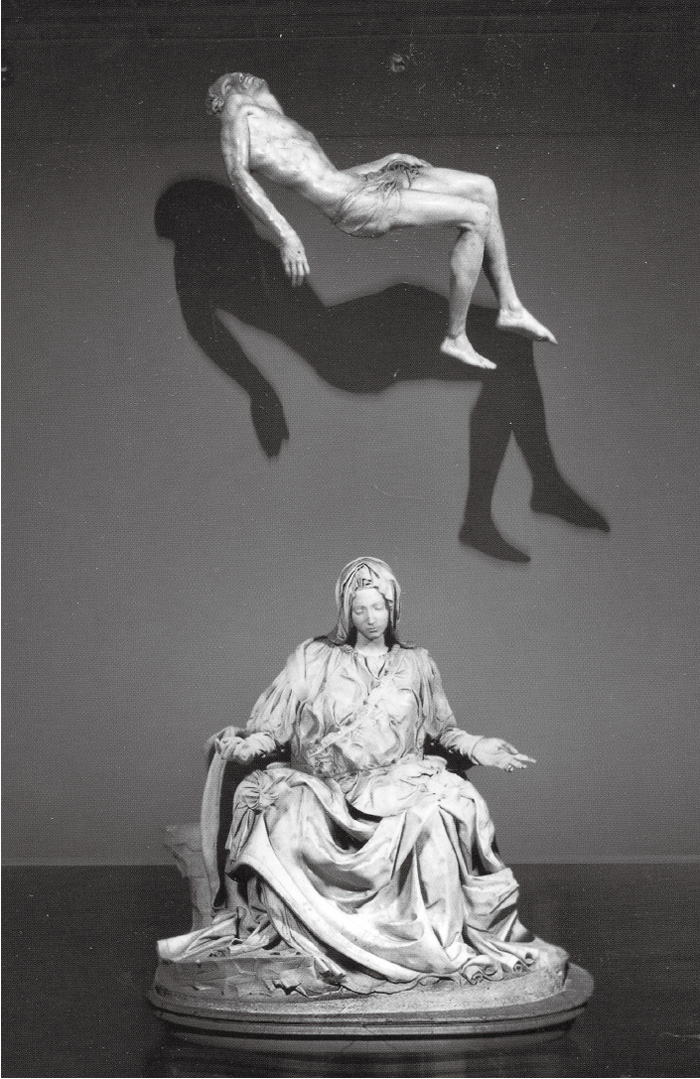

이이남의 ‘다시 태어나는 빛’전은 종교적 감흥을 미디어 아트로 일깨운 전시였다. 전시실에 들어서는 관람객들을 정면에서 맞이하는 작품은 미켈란젤로의 <피에타>를 재해석한 <빛의 언어1>이다.

|

[백민석의 리플릿]

(23) 피에타, 혹은 제도로서의 모성

종교인이 아니어도 종교적 상징물에 특별한 감흥을 느낄 수 있다. 지난 겨울 가나아트센터에서 있은 이이남의 ‘다시 태어나는 빛’전은 그 종교적 감흥을 미디어 아트를 통해 다시금 일깨운 전시였다. 전시실에 들어서는 관람객을 정면에서 맞이하는 작품은 미켈란젤로의 <피에타>를 재해석한 <빛의 언어1>이다.

성모 마리아와 예수, 두 인물로 이뤄진 <피에타>는 성경 속 한 장면을 1499년 미켈란젤로가 조각으로 표현한 작품이다. 방금 숨을 거둔 예수는 성모 마리아의 무릎에 길게 가로질러 누워 있다. 죽음에 이르는 오랜 고초를 말해주듯 예수의 몸은 비쩍 말라 있고, 삶의 마지막 순간에 자신이 가야 할 곳을 깨달은 사람처럼 고개를 하늘을 향해 들고 있다. 마리아는 살아서 죽은 자식을 품에 안아야 하는 어머니다. <피에타>는 수직과 수평의 두 축으로 구성되었는데, 힘의 있고 없음에 따라 나뉜다. 살아서 아직 버티고 서 있을 힘이 있는 마리아는 수직축이고, 이미 죽어 서 있을 힘이 없는 예수는 수평축이다.

눈에 띄는 것은 어머니 마리아의 주름 하나 없이 매끈한 어린 얼굴이다. 미켈란젤로는 “어머니를 실제 나이보다 훨씬 젊게 표현하고 아들인 그리스도는 나이에 맞게 표현했다고 해서 놀라지 말게나” 하고 말했다고 한다. 예수는 인간의 몸을 하고 태어나 늙게 되지만, 마리아는 신성을 안에 갖고 있어 늙지 않는다. 마리아의 신성은 그녀가 성스러운 처녀, 동정녀라는 사실에서 비롯된다. “(육체적으로) 순결한 여자들이 (…) 젊음을 훨씬 더 잘 유지한다는 걸 모른단 말인가? (…) 추잡한 욕망의 때가 묻지 않은 육체를 가진 동정녀라면 말할 것도 없고 말일세.”

이 때문인지 <피에타>가 아닌 다른 종교화들에서도 성모 마리아는 돋보이는 위치에 있다. 비슷한 시대적 배경을 갖고 있는 보티첼리의 종교화들에서 마리아는 성 프란체스코 같은 성인들에게 둘러싸여 있거나 천사의 봉헌을 받고 있다. <성모 마리아 찬가>에서는 다섯 천사가 마리아를 둘러싸고 천상의 왕관을 씌우고 있다. 그림은 값비싼 재료인 금을 많이 사용해 그려졌다.

평창동 화랑에서 만난 피에타이이남, 원작 양식 반대로 바꿔 미켈란젤로의 전형적 성모

‘순결한 여자’ 젊음 봉헌한 것 피에타에서 남성은 어디 있나

가부장 사회 모성에 대한 질문 이이남의 미디어 아트 <빛의 언어1>은 미켈란젤로의 <피에타>를 그대로 가져와 쓴다. 작품의 사이즈에서부터 재질, 표정과 옷 주름 같은 디테일의 사소함까지 원작과 거의 동일하다. 관람객은 바티칸의 산피에트로 대성당에 있는 <피에타>를 서울 평창동의 화랑에서 보게 된다. 한 가지 다른 점이 있다면 미켈란젤로의 원작은 그 자체로 작품이지만, 이이남의 <빛의 언어1>에서는 원작이 또 다른 미디어 아트 작품을 완성하기 위한 오브제로 쓰인다는 것이다. 작가는 원작의 모방을 통해, <피에타> 하면 떠오르는 관습적 해석의 맥락을 가져온다. 피에타를 사전에서 찾아보면 이탈리아어로 동정, 불쌍히 여김이라는 뜻이 있다. 이때 불쌍히 여김이란 죽은 자식에 대한 어머니의 마음이기도 하고, 그러한 모자를 바라보는 관람객의 마음이기도 하다. 예수는 “다 이루었다 하시고 머리를 숙이시고 영혼이 돌아”갔지만 남은 마리아에겐 살아서는 결코 이룰 수 없는, “칼이 네 마음을 찌르”는 듯한 원망이 시작된다. 이이남은 이 죽은 예수를 마리아의 품에서 떼어내 공중으로 띄운다. 언뜻 하늘로 승천하는 예수로 보인다. 마리아의 두 손은 활짝 펼쳐져 빈손으로 남는다. 여기까지는 신약성경의 서사와 일치하는 전개다. 이이남은 여기에 자신의 해석을 더한다. 전시실 천장에 조명을 두 군데 설치해, 각도를 약간씩 다르게 설정한다. 두 개의 조명이 다른 위치에서 조각을 비춘다. 그 결과로 나타나는 것은 두 개의 서로 다른 기표, 그림자다. 그림자 하나는 하늘로 떠오르는 원래의 죽은 예수를 나타낸다. 다른 그림자는 뭉툭하게 짧아진, 미세한 각도의 조절로 아기의 상태로 돌아간 어린 예수이다. 이 예수는 활짝 펼쳐진 마리아의 빈손으로 가만히 내려앉을 듯 보인다. 어머니 마리아와 아들 예수를 다룬 종교화는 그 양식이 다양하다. 피에타 양식도 있지만 아기 예수와의 행복한 한때를 보여주는 성모자상 양식도 화가들에게 인기였다. 앞서 말한 보티첼리의 작품이 그 하나다. 이이남의 작품에서 새로이 등장한 아기 예수가 마리아의 빈손에 안긴다면, 이제 작품은 <피에타>가 아니라 <성모자상>으로 바뀐다. 원작의 양식이 피에타에서 성모자상으로, 죽음에서 탄생으로, 이별에서 만남으로, 불쌍히 여김에서 기쁨의 봉헌으로 바뀐다. 원작의 양식을 정반대로 바꿔놓은 마술을 부린 것은 이이남이 설치한 천장의 조명이다. 정교하게 조절된 이 두 광원은 서로 다른 각도로 <피에타>를 비춤으로써, 작품을 다르게 해석하게 하는 서로 다른 근원, 기의로서 작동한다. 이 두 근원에서 뿜어져 나오는 밝은 빛이 원작이라는 오브제를 거쳐, 승천하는 예수와 아기 예수라는 서로 다른 두 기표를 벽에 만들어낸다. 전시회 제목인 ‘다시 태어나는 빛’이란 이런 과정을 통해 만들어진 아기 예수라는 새로운 기호를 말한다. 리플릿에는 “이이남은 인간과 미디어 아트의 공통성을 발견하여 인간의 육체와 영혼을 티브이, 즉 미디어 아트의 육체(프레임)와 빛(콘텐츠)에 비유한다. 육체가 영혼을 담고 있는 그릇이라면, 티브이는 인류의 사상과 문화, 예술, 사회 전반을 포괄하는 빛(영혼, 정신)의 그릇으로 보는 것이다”라는 해설이 실려 있다. 그러면서 작가가 이 “빛을 잃어버린 시대”가 요구하는 “순수한 빛의 출현”을 표현했다고 말하고 있다.

|

|

보티첼리의 <성모 마리아 찬가>.

|

|

|

백민석 소설가

|

기사공유하기