등록 : 2006.01.15 20:12

수정 : 2006.01.17 08:26

1부 건강불평등 사회 ① 동네따라 수명 다르다

[2006 연중기획 함께 넘자, 양극화]

① 동네 따라 수명 다르다② 부모의 지위는 아이의 건강지수

③ 흡연이 계층을 가른다

④ 정신건강의 굴레, 비정규직

⑤ 의료 이용의 양극화

⑥ 미국의 건강 불평등

⑦ 블랙리포트의 나라, 영국

⑧ 건강 불평등 정책이 없다

왜 ‘건강 불평등’ 인가

우리 사회에서는 건강 불평등 문제가 본격적인 의제로 등장한 적이 없다. 이종구 보건복지부 보건정책관은 “지난해 건강에서의 형평성 제고 방안에 대해 고민했지만 아직 형평성 측정 잣대라든지, 형평성 달성을 위한 근본적인 계획은 세우지 못하고 있다”고 말했다.

이런 상황은 정부의 의지 부족에도 있지만 건강에 대한 우리의 ‘시각’에 기인한 탓도 크다. 흔히 건강은 개인 또는 개인이 하기에 달렸다고 믿는다. 얼마나 평소에 운동을 열심히 했고, 부모한테 얼마나 좋은 유전자나 체력을 타고 났는가, 얼마나 좋은 생활습관을 지니고 있는가 등 개인적 조건으로 인해 건강이 결정된다고 생각한다.

하지만 정말 그런가? 이런 시각은 왜 어떤 사회는 다른 사회보다 더 전체적으로 건강한가, 왜 영아를 비롯한 어린이 사망은 가난한 지역에서 더 많을까? 왜 비정규직은 정규직보다 건강하지 못한가 등에 대해 제대로 설명하지 못한다.

사실 영·미 등 서구 학계에서는 이미 한 사회 구성원들의 건강을 결정하는 또다른 ‘보이지 않는 많은 손’이 있다는 것을 입증하는 보고를 숱하게 내놓았다. 소득수준, 재산, 직업계층, 지역, 성, 인종 등 다양하고 복합적인 ‘사회·경제적’ 요인들이 개인의 태생적 조건 못지 않게 사람들의 건강에 깊게 영향을 끼치고 있다는 연구는 수없이 많다.

|

교육, 직업, 소득, 지역의 사회·경제적 지위에 따른 차이가 건강 불평등으로 이어지고 있다. 사진은 지난달 24일 서울 강남구 포이동 266번지 사람들이 뒤쪽으로 도곡동 일대의 초고층 아파트가 보이는 가운데 마을의 허름한 건물 옥상에서 화재 감시용 초소를 설치하고 있는 모습이다. 김태형 기자 xogud555@hani.co.kr |

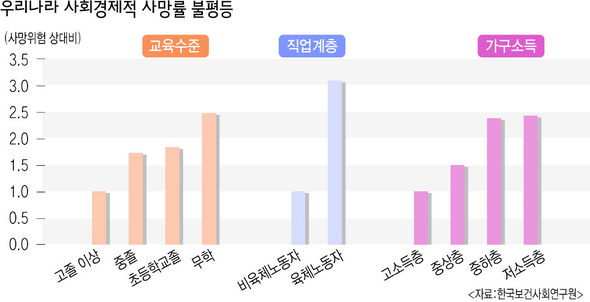

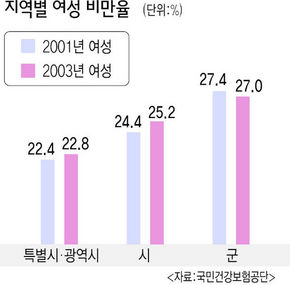

국내에서도 근년에 들어 적잖은 연구 결과가 나오고 있다. 30~69살 남녀 8414명을 대상으로 4년 동안 사망 여부를 추적해, 교육 수준이 고졸 미만인 사람은 고졸 이상인 사람보다 사망할 위험이 1.9배 높다는 연구 결과가 나온바도 있다. 또, 소득에 따라, 지역에 따라 건강 불평등 현상을 설명하려는 연구도 지속적으로 나오고 있다. 지역별 여성의 비만율 차이도 이와 궤를 같이한다.

울산대 의대 예방의학교실은 경제위기 이후 사망률 불평등 추이를 주목해 분석한 결과, “사망률에서의 사회·경제적 불평등은 남녀 두루 모든 연령대에서 경제위기 전후에 지속되고 있는 것으로 나타났다”고 발표한 바 있다.

기실 개인의 의지만으로는 극복하기 어려운 이런 구조적 요인들 때문에 누구는 건강하게 살아가고, 누구는 건강하지 못하게 살아간다면 ‘공평’하지 않다. 국가는 부유하지만 국민은 건강하지 못하거나 불행한 것도 이런 불평등에 기인한다.

전문가들은 살만한 사회라면 건강은 누구나 누려야 할 기본적 인권이어야 한다고 지적한다. 세계인권선언 25조는 “모든 사람은 의식주, 의료 및 필요한 사회복지를 포함해 자기 가족의 건강과 안녕에 적합한 생활수준을 누릴 권리”가 있다고 적고 있다. 세계보건기구(WHO)도 “모든 이에게 건강을!”이란 구호를 내세우며 건강 불평등 문제를 정책 목표로 세우기도 했다. 대한민국 헌법도 35조에서 “모든 국민은 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 권리를 가진다”고 명시하고 있다.

조홍준 건강형평성학회 회장(울산대 의대 교수)은 “적어도 개인적 수준으로는 극복하기 어려운 사회 구조적 요인으로 인해 건강 불평등이 악화하는 상황을 줄이려는 사회적 노력은 사회발전은 물론, 인권적 차원에서도 반드시 필요하다”고 말했다.

특별취재팀

|

|

한국건강형평성학회는

한국건강형평성학회는 우리나라에서 처음으로 건강 형평성 문제를 본격적인 연구 대상으로 삼아 2003년 창립된 학회다. 건강 불평등을 해소하기 위한 실태조사와 정책대안 제시 등 강력한 실천적 지향이 눈에 띈다. 현재 학계와 보건의료 단체 등에서 110여명이 참가하고 있으며, 초대 김창엽 서울대 보건대학원 교수에 이어 지난 5월부터 조홍준 울산의대 교수가 회장을 맡고 있다. 학회 홈페이지 www.healthequity.or.kr

|

|

|

광고

기사공유하기