[토요판] 정재승의 영혼공작소

(1) 왜 신경과학인가

|

|

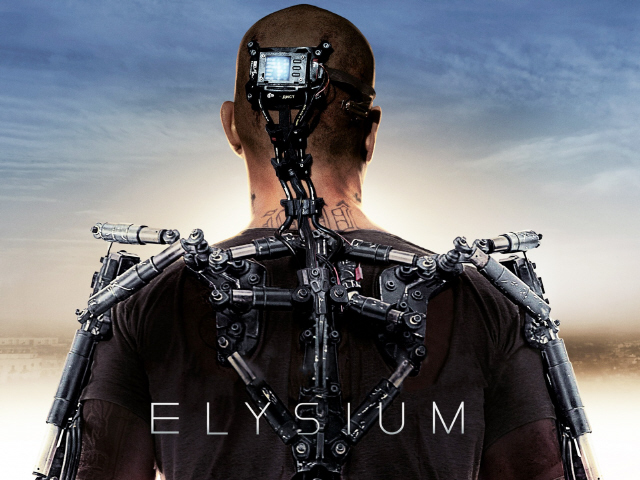

영화 <엘리시움>에서 맷 데이먼이 연기한 주인공 맥스는 방사능 피폭으로 죽음을 직면하자 모든 병을 치유할 수 있는 우주 식민지 ‘엘리시움’에 가기 위해 저항단체 ‘스파이더’로부터 뇌와 척수에 대뇌 데이터 저장 시술과 강화 외골격 시술을 받는다. 영화 속에서 이 시술은 타인의 뇌를 외장하드로 삼아 뇌 속 모든 정보를 빼낼 수 있는 기술로 묘사된다. 소니픽처스코리아 제공

|

|

|

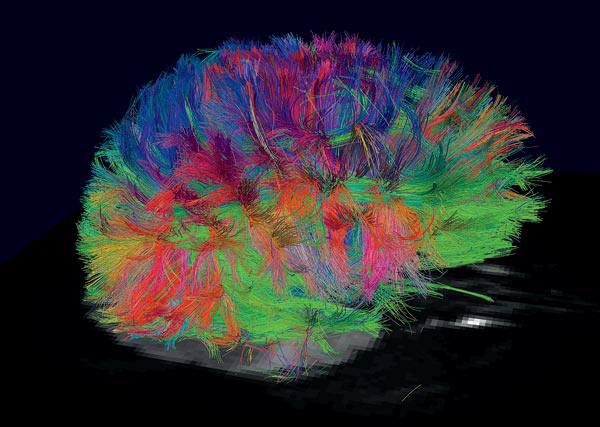

살아 있는 사람 뇌 속에서 신경섬유 가닥들이 얽히고설켜 뇌의 국소영역 1000곳이 어떻게 서로 연결돼 있는지 보여주는 뇌 영상. 다른 뇌 기능을 하는 신호들을 구분하고자 다른 색깔들이 쓰였다. 사람마다 활발한 특정 신호의 연결망이 다르기 때문에 뇌 영상도 사람마다 다르게 나타난다. <테크놀로지 리뷰> 제공

|

인간의 고귀한 정신작용을 뇌의

생물학적 기작만으로 설명 가능

나는 그렇다는 걸 증명하기 위해

노력하는 7%의 사람들 중 하나다 왜 박근혜는 문재인을 꺾었나

왜 아이폰에 그토록 열광하나

세월호 가라앉는 순간 왜 우린

숨이 막히고 고통스러웠나

신경과학은 답할 준비가 돼있다 뇌는 우리의 생각과 행동이 마지막으로 통과해야 할 관문인 동시에, 남과 구별되는 나의 정체성이 형성되는 영혼 공작소다. 손과 발이 달라서가 아니라 뇌가 남들과 달라서 ‘나’이기 때문이다. 여러분의 뇌를 다른 몸으로 옮긴다고 해도 여러분들은 여전히 자신의 정체성을 잃지 않을 것이다. 다시 말해, 인간의 사고와 행동을 이해하기 위해서는 뇌에 대한 이해가 필수적이다. 나는 누구인가? 내 주변 사람들을 어떻게 이해할 것인가? 우리 사회는 왜 이런 집단행동을 보이는 걸까? 이런 질문들에 답을 찾는데, 신경과학은 작지만 중요한 실마리를 제공할 것이다. 그렇다면 왜 지금 전세계는 신경과학에 주목하는가? 왜 신경과학과 뇌공학 연구에 엄청난 연구비를 지원하는 걸까? 아마도 그것은 최근 비약적으로 발전하고 있는 뇌영상 기술 덕분일 것이다. 최근 50년간 우리가 뇌에 대해 알게 된 사실들은 그 이전 500년 동안 우리가 뇌에 대해 알고 있었던 것보다 많다. 이제 과학자들은 하나의 신경세포에서부터 뇌 회로까지, 뇌 안에서 벌어지는 일들을 다양한 방식으로 촬영하고 측정할 수 있게 됐다. 게다가 두개골을 열지 않고도 뇌 안에서 벌어지는 현상을 측정할 수 있는 뇌영상 기술이 등장하면서, 인간이 인지적인 행동을 하는 동안 뇌의 생물학적 변화를 관찰할 수 있다. 섬세하고 정교하게 뇌 안을 들여다볼 수 있게 됐고, 간편하게 뇌 활동을 관찰할 수 있게 됐다. 이제 누구나 뇌파를 측정할 수 있는 장치를 온라인 쇼핑몰에서 30만원이면 살 수 있다. 뇌에 전기 자극을 주는 장치가 디아이와이(DIY) 조립식으로 만들어져서 2만원이면 구입할 수 있다. 뇌파 게임 앱도 내려받을 수 있다. 바야흐로 뇌공학 일상의 시대로 접어들고 있는 것이다. 그 덕분에, 이제 우리는 사람들이 감정을 가질 때, 상황을 판단할 때, 기억을 할 때 뇌에서 도대체 무슨 일이 벌어지는지 조금씩 이해하게 됐다. 사람들이 왜 그런 반응을 보였고, 왜 그런 결정을 내렸는지 어렴풋이 알 수 있게 됐다. 그렇다면 신경과학자들에게 묻고 싶은 궁금한 사항들이 마구 떠오를 것이다. 왜 지난 대통령 선거에서 박근혜와 버락 오바마 후보는 문재인과 존 매케인 후보보다 더 많은 표를 얻었을까? 왜 전세계인들은 수많은 스마트폰들 중에서 아이폰에 그토록 열광하는가? 왜 반 고흐와 피카소의 작품을 보면 우리는 아름답다고 느끼는 걸까? 왜 성당에 들어가면 경건해지고 집에 돌아오면, 제일 먼저 소파에 눕고 싶은 걸까? 왜 나와 멀리 떨어진 곳에서 벌어진 일인데도, 세월호가 가라앉는 순간 우리 마음도 숨이 막히고 한없이 고통을 느꼈던 것일까? 파리에서 총격으로 수백명이 목숨을 잃고, 광화문 시위 현장에서 물대포를 얻어맞은 사람들을 보며, 우리는 왜 가슴이 먹먹해지는 걸까? 이제 신경과학이 이런 질문들에 대답할 준비가 조금은 돼 있다. 그래서 앞으로 어떻게 해야 하는지도!

|

|

살아 있는 사람 뇌 속에서 신경섬유 가닥들이 얽히고설켜 뇌의 국소영역 1000곳이 어떻게 서로 연결돼 있는지 보여주는 뇌 영상. 다른 뇌 기능을 하는 신호들을 구분하고자 다른 색깔들이 쓰였다. 사람마다 활발한 특정 신호의 연결망이 다르기 때문에 뇌 영상도 사람마다 다르게 나타난다. <테크놀로지 리뷰> 제공

|

|

|

정재승

|

기사공유하기