|

|

야쓰이 세키노가발굴한 평양 석암동 벽돌무덤의 전실 입구 사진. <조선고적도보>에 실린 것으로 무늬가 새겨진 한나라식 벽돌들이 보인다.

|

‘야쓰이 비망록’으로 본 조선 발굴비사

⑥ 평양 석암동 벽돌무덤의 수수께끼

벽돌 중국식 알고도 `고구려로 단정

임진왜란만 관심…발굴하다 신의주로

“압록강변서 임진년 생각” 딴소리

7년뒤 총독부 낙랑군 중점…반전

야쓰이와 세키노는 1909년 10월 평양 석암동을 답사하다 처음 발견한 한나라식 벽돌무덤이 낙랑고분일 수 있다는 것을 미리 염두에 두고 있었을까. 이는 오늘날도 한국 강단·재야학계에서 쟁점으로 남아 있다. 두 사람이 첫 발굴 조사의 대상으로 평양 부근의 대동강변 고분을 점찍었을 때 이 지역이 고구려 옛 터전이라는 것을 의식했던 것은 분명하다. 하지만 대놓고 고구려 사적 조사라고 공표하지는 않았다. 19세기 후반부터 조선 실학자들의 연구를 토대로 한사군에 대한 문헌 연구가 일본에서 태동하고 있었고 고구려계 고분이 이미 도굴되는 상황이어서 깊은 생각 없이 보물찾기 하듯 발굴에 착수했다고 보는 편이 타당해 보인다. 실제로 남아 있는 기록들을 봐도 낙랑무덤을 염두에 뒀을 가능성은 거의 없다. 당시 조사의 가장 구체적인 기록인 야쓰이의 촬영일지, 엽서 등의 비망록이나 세키노가 나중에 펴낸 보고자료집 <낙랑군시대의 유적> 등을 봐도 사전에 한사군이나 낙랑군을 구체적으로 의식하고 작업을 벌였다는 증거는 나타나지 않는다.

야쓰이는 일본역사지리학회에 보낸 1909년 10월14일치 엽서에서 대동강 남쪽에 무수히 조성된 고분을 발굴조사하면서 문양 벽돌을 찾아내 고대 중국 왕조 계통인 한식(漢式), 육조식(六朝式)으로 평가했다는 기록을 남기고 있다. 야쓰이가 교토제국대학 대학원 시절 고대 중국의 문양벽돌 등의 자료를 이미 검토했기에 가능한 기술이었다. 그런데도 그는 이런 유물들을 낙랑군의 고분이라고 언급하지 않았고, 평양 조사 뒤 경성으로 돌아가 일본 거류민들한테 벌인 역사 강연(한홍엽이란 문서에 기록되어 있다)에서는 무덤이 고구려의 것이라고 단정하듯 발표해버린다. 이런 견해는 세키노도 마찬가지여서 발굴 이듬해 학계에 조사 내용을 보고하면서 고구려의 무덤이라고 분명히 밝히게 된다. 훗날 조선총독부가 한일병합을 거쳐 1916년 ‘조선고적조사 5개년 계획’을 처음 수립하면서 가장 중점을 둔 사업으로 추진한 것이 낙랑군 한사군 관련 조사였음을 고려하면, 1909년 조사로부터 불과 7년여 만에 거대한 반전이 일어난 셈이다. 그렇다면, 그사이 대체 어떤 곡절을 거쳐 평양 석암동 고분은 고구려 무덤에서 낙랑군의 무덤으로 뒤바뀌게 된 것일까.

|

|

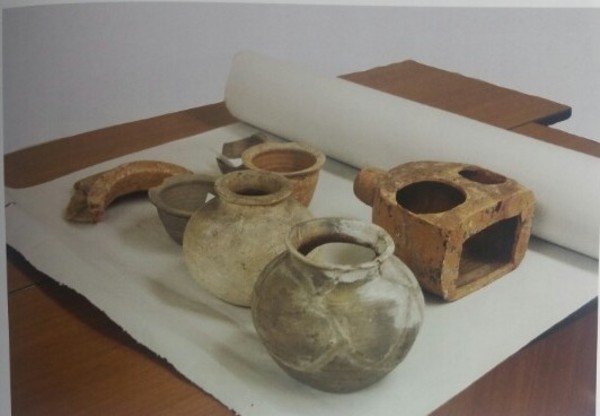

평양 석암동 벽돌무덤에서 출토된 토기들은 발굴 뒤 도쿄대로 옮겨져 지금까지 상당수가 공개되지 않은채 소장돼 왔다.

|

기사공유하기